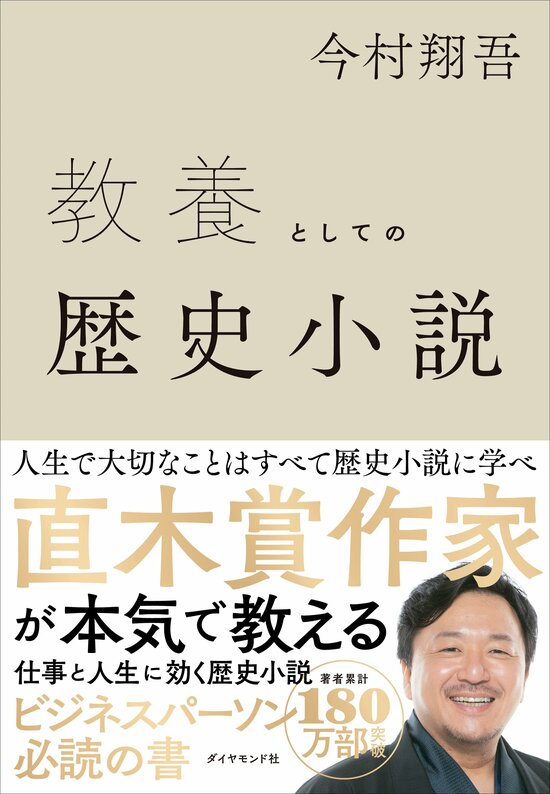

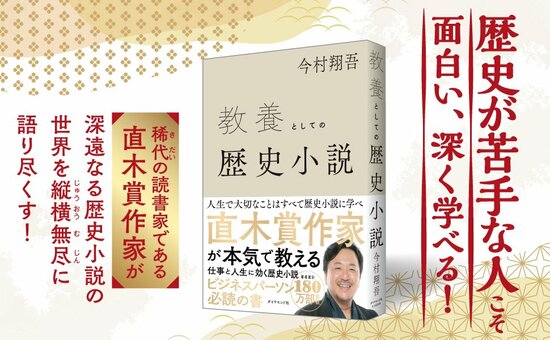

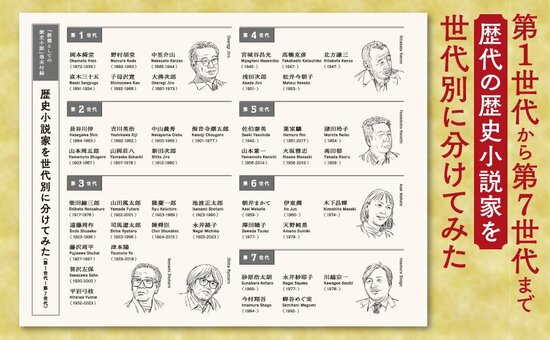

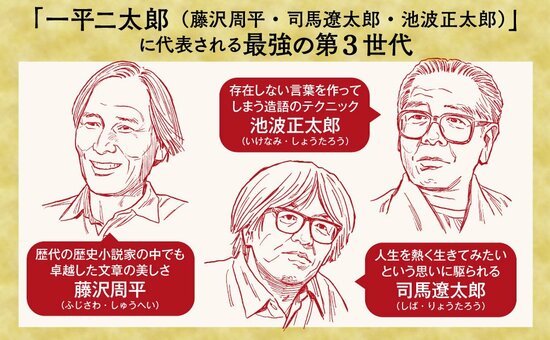

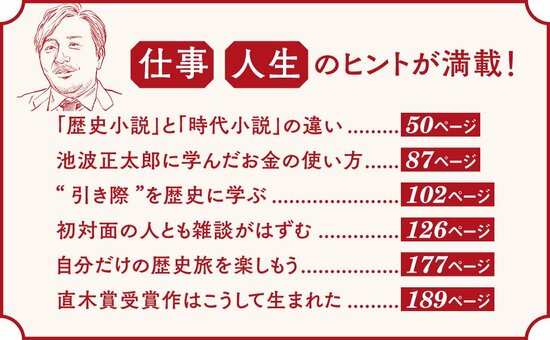

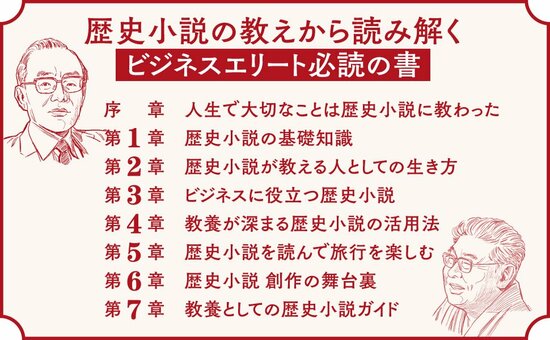

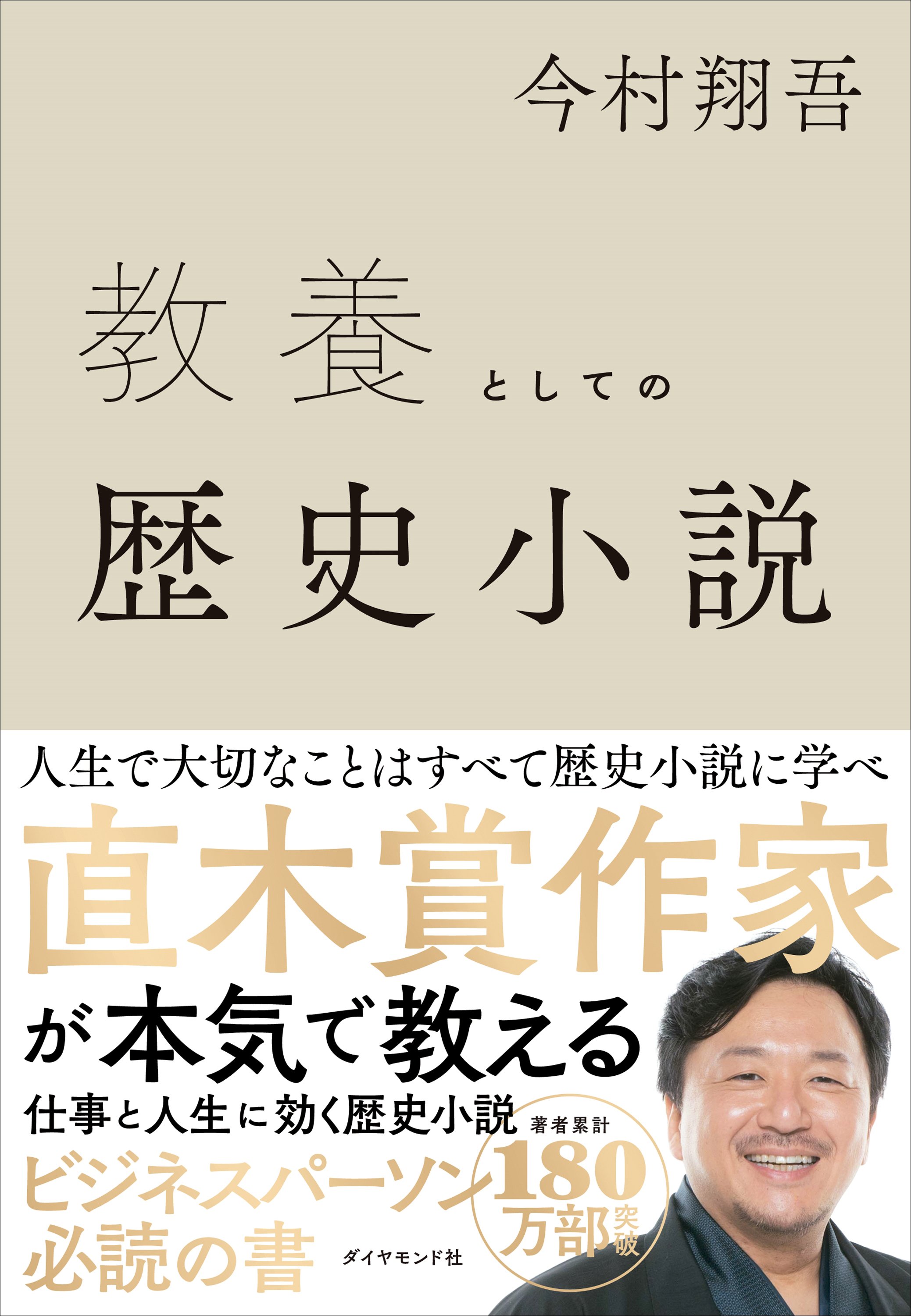

直木賞作家・今村翔吾初のビジネス書『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)では、教養という視点から歴史小説について語っている。小学5年生で歴史小説と出会い、ひたすら歴史小説を読み込む青春時代を送ってきた著者は、20代までダンス・インストラクターとして活動。30歳のときに一念発起して、埋蔵文化財の発掘調査員をしながら歴史小説家を目指したという異色の作家が、“歴史小説マニア”の視点から、歴史小説という文芸ジャンルについて掘り下げるだけでなく、小説から得られる教養の中身やおすすめの作品まで、さまざまな角度から縦横無尽に語り尽くす。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

コロナ禍で

気づいたこと

新型コロナの問題について、過去を参照して気づくことがたくさんありました。

2020年、新型コロナの感染拡大が大きなニュースとなったとき、私はそこまで脅威には感じていませんでした。

現実に入院されたり亡くなられたりした人もいたので、高を括っていたわけではないですが、医学的にはコレラや黒死病ほどの感染力はないと報じられていました。

過去の感染症の

歴史と比較

平安時代に天然痘が流行したときには、医療体制も病床も、知識もないまま感染症と戦いました。それと比べれば現代は、医療技術もかなりの進化を遂げています。

過去の感染症の歴史と比較することで、ある程度、早い段階で被害は少なく終わるだろうと予想がつきました。

そのため、マスクの供給不足から生じた“マスク騒動”も冷静に見ていました。

昭和初期の

とりつけ騒ぎ

1927(昭和2)年3月、衆院予算委員会で、ときの大蔵大臣・片岡直温が、「東京渡辺銀行がとうとう破綻いたしました」と失言(実際は誤報)したことをきっかけに、国民の金融不安が爆発し、中小銀行を中心に預金者が殺到する“とりつけ騒ぎ”が起こったことがあります。

このとき急遽、大蔵大臣に就任した高橋是清は、支払猶予令(モラトリアム)を実施し、その間に表(おもて)だけ印刷した紙幣を大量に刷らせました。

そして各銀行のカウンターに刷り上がった札束を積み上げたところ、預金者は安心して、とりつけ騒ぎが収束したというエピソードがあります。

歴史は繰り返す

これと同じように、誰か政府関係者が「マスクを大量に確保します」などとアナウンスすれば、騒ぎはすぐに収まるだろうと踏んでいました。

実際、私はマスクを買いだめしませんでしたし、高値になったマスクにも手を出さずに済みました。

「歴史は繰り返す」の言葉の通り、歴史の流れを見ていれば同じような出来事が繰り返されています。

だから、一見新しい出来事に直面してもおおよその解が見つかったり、予測がついたりするのです。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。