わが世の春を謳歌する大手不動産にあって、様相を異にするのが野村不動産ホールディングスだ。主力の分譲マンション事業における戦略が裏目に出て、収益力が伸び悩んでいる。(「週刊ダイヤモンド」編集部 宮原啓彰)

増収増益が続く大手不動産。2018年3月期連結決算では、三井不動産と三菱地所、住友不動産、そして東急不動産ホールディングス(HD)の大手4社が、売上高、最終利益とも過去最高でそろい踏みした。

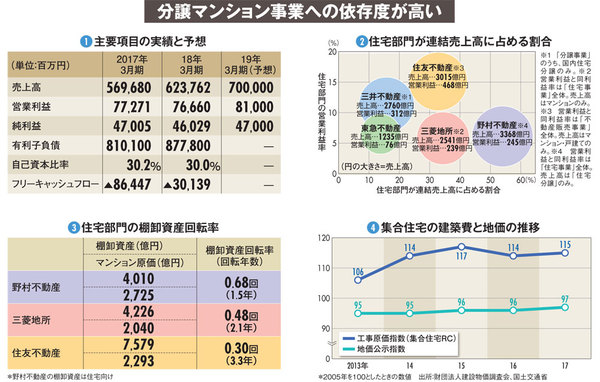

ところが、業界5番手の野村不動産HDはというと、売上高こそ過去最高だったものの、大手5社で唯一の減益となった(図(1))。収益力において明暗が分かれた理由は明白で、野村不動産の主力事業が他の4社と異なるからだ。

“総合”デベロッパーである大手不動産の稼ぎ頭は総じて、オフィスビルなど旺盛な需要に支えられた賃貸部門だ。最大手の三井不動産では18年3月期の売上高のうち賃貸部門が3割強を、営業利益では過半を占めている。さらに、「丸の内の大家」こと、三菱地所に至っては同期、売上高のうち4割強、営業利益では7割近くを賃貸部門がたたき出す。

これに対し、野村不動産の賃貸部門の同期の売上高は1349億円と全体の2割強にとどまり、営業利益も352億円と半分に満たない。なぜなら、野村不動産の主力は賃貸部門ではなく売上高の57.5%を占める住宅部門。とりわけ「プラウド」に代表される分譲マンション事業が要だからだ。

図(2)を見てほしい。大手5社の住宅部門の売上高と営業利益率、そして、その売上高が全体に占める割合(住宅部門への依存度)を表している。各社で、住宅部門に含まれる事業やセグメント別決算の公表レベルに差があるため、簡単に横並びでの比較はできないが、おおよその傾向は把握できる。

注目すべきは、野村不動産の特異性。住宅部門への依存度が突出して高い一方で、収益力(営業利益率)が、住友不動産や三井不動産を下回っている。主力の分譲マンション事業が、相対的に薄利多売といえるのだ。