経営学は実学であり、科学である。慶應義塾大学の琴坂将広准教授によるそんな問題提起がきっかけとなり、一橋大学の楠木建教授からこの問題を一緒に考えたいという提案をいただき、両者の対談が実現。実務から学問の道へと進んだ琴坂氏と、学問の道で探究し続けて来た楠木氏。2人の気鋭の経営学者が、それぞれ異なる立ち位置からこの難題に対する見解をぶつけ合った。対談は前後編の全2回。(構成/加藤年男、写真/引地信彦)

実学とは何か、科学とは何か

一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授

1964年、東京都生まれ。1992年、一橋大学大学院商学研究科博士課程単位習得退学。専攻は競争戦略。著書に『ストーリーとしての競争戦略』『「好き嫌い」と経営』(以上、東洋経済新報社)、『好きなようにしてください』(ダイヤモンド社)、『戦略読書日記』(プレジデント社)、『経営センスの論理』(新潮社)などがある。

楠木建(以下、楠木):今日はありがとうございます。琴坂さんが『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』のオンラインで連載されている「経営戦略を読み解く〜実務と理論の狭間から〜」の第1回「経営戦略は実学であり、科学である」を読みました。

僕ははじめから研究の世界に入ったので、自分で実際に商売をしたことはありません。琴坂さんはビジネスもコンサルティングもやってこられ、いまは研究の世界でも活躍していらっしゃる。そうした方にこのテーマでご意見を伺いたいと思いました。

実学的な戦略論も科学的な戦略論もあっていい。結論としては、琴坂さんが連載の中で書いていたように、どちらもそれぞれに有用なわけで、これは議論の余地がないと思います。

問題は、この2つの違いです。科学と実学の違いはどこにあるか。それぞれに意味があるとしても、「良い実学」と「良い科学」は異なります。それぞれの質の良し悪しの基準はどこにあるのか。こうした論点について議論したいと思っています。

まず、議論の前提として琴坂さんが考える科学と実学の定義から教えください。

琴坂将広(以下、琴坂):シンプルに申し上げますと、科学というときの私の視点は、「目の前にいる人間ではなく未来の人間に貢献する」ということです。一方、実学というときの視点は、「いまそこにいる人に直接的に貢献できるものである」と解釈しています。

楠木:なるほど。僕は「経営学」と「経営論」を区別して考えています。科学としての「経営学」は、法則の定立を目的にしています。普遍性、一般性、再現可能性を持った法則の定立です。自然科学のアナロジーででき上がった科学的な方法論にできる限り忠実に、因果関係についての法則を発見しようとする。これが僕の考えるアカデミックな経営学です。

それに対して「経営論」は、それらの条件を満たしません。目的が違うからです。僕の言う経営論、琴坂さんの言う実学に近いものですが、これはそもそも法則の定立を目指していません。むしろ、経営についていえば、自然科学のような「法則」がなかなか成立しないという前提です。

経営学と経営論の区別は、「将来か、いますぐか」という時間軸の問題というよりは、目的の違いに注目しています。経営学は自然科学に準ずる法則の定立を目指し、経営論は実際に実務家にとって意義や有用性のある思考を提供することを目指す、というわけです。

琴坂:楠木さんは、その2つの関係性をどのように捉えていらっしゃいますか?

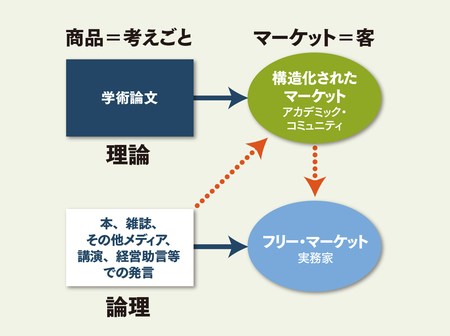

楠木:図をつくってきたので見てください(下図参照)。この図で言いたいことは、それぞれが「業界」として相当に違う、わりと相互に独立して存在しているということです。

供給者と顧客とに分けて考えると、供給側にいるのは我々のように「考えごと」を生産・販売している学者なり論者です。経営学も経営論も商品が「考えごと」である点は共通ですが、それが流通するマーケットの性質が大きく異なります。

経営学では、プロダクトは学術論文の形をとり、それが流通するマーケットも高度に構造化されています。学会で報告したり、学術雑誌に寄稿したりとフォーマットが決まっている。そこには、良いか悪いかの基準を共有している人たちがいて、その基準で評価が定まります。つまり、同業の専門家によるピア・レビューですね。アカデミック・コミュニティでの評価基準がかなり明確に定まっている。

これに対して経営論はどうかというと、学術論文のような「理論」というよりも、その人のつくった「論理」がプロダクトです。経営論のマーケットは構造化されていません。きっちりと共有されている評価基準がない。さまざまな買い手がいるフリー・マーケットで価値が決まります。経営論の発信方法にしてもいろいろで、雑誌、ウェブ、講義、講演など何でもありです。

この対比でいえば、僕は経営論者です。今世紀に入ったくらいから経営「学」はやっていません。もちろん学術論文も読みますが、自分にとってインパクトのあるものに出会うことめったにない。目的が違うからです。

アカデミックな学者でも、たとえば琴坂さんの連載を読んでいる人はいるでしょう。しかし、あのような発信のかたちはアカデミックなマーケットでほとんど価値を認められませんね。

琴坂:おっしゃる通りで、学問的にはまったく評価されないと思います。連載自体は学問的にも厳密に進めてはいますが、そこに何か学問的な貢献があるかといわれれば、まったくないと言われても不思議ではないでしょう。

とはいえ、いったんどちらかのマーケットに出たものが、ふたたび「考えごと」という商品に戻っていくとことはありませんか。経営学も、経営論も、ある意味では繋がりあっていると感じています。

楠木:自然科学においては、ピュアなサイエンスからエンジニアリングになり、さらにプロダクトやサービスになってマーケットに出るという具合に、川下へとつながっていくリニアな流れがある程度はあります。そのアナロジーでいくと、経営学でも学会にアカデミックな知見が蓄積されていけば、それが実務での応用に染み出していくことになります。

ただ、これは程度問題ですが、経営学の場合、自然科学のアナロジーでわりとうまくいく分野もあれば、自然科学のモデルとはかなり毛色が異なる領域もある。僕が専門としている競争戦略は、とりわけ自然科学のアナロジーが利かない分野だと感じています。

僕は芸歴25年になりますが、当初の10年は経営学をやっていました。大学院の教育を経て、「研究」とはそういうものだと教え込まれたからです。そして、そういうものだと思って学術的なフォーマットに沿って論文を書き、それを発表するということをしていました。たまには論文が学術雑誌に掲載されました。

こういう仕事をしながら、僕は大きなフラストレーションを抱えるようになりました。ごく素朴に考えて、実際に経営をしている人の何らかの役にたちたいと思って経営学をやっているわけです。ところが、僕の研究が実務家にまったく届いていない。まあまあ有名な学術誌に論文が掲載されても、それを読んでくれる実務家はほぼゼロ。なぜか。僕の論文がたいしたことなかったということもあるのですが、そもそもアカデミックな世界に閉じたマーケットを相手にしているからです。

琴坂:そこは楠木先生のご意見に同意するところが多々あります。私は、実務を8年ほど経験してからこの世界にやって来ましたので、当初はそのギャップに驚き、とても苦しみました。もしかしたら、いまでも苦しんでいるのかもしれません。

ただ、私はまだ両者の架け橋となることを完全には諦めていません。たしかに経営学には、自然科学と比べると空白も議論の余地も大量にあります。その一方で、だからこそとも言えますが、経営学、すなわち科学としての経営学を探求する研究者と、経営論、すなわち実学としての経営学を探求する研究者が、その知見を共有して高めあえば、1人で突き詰めた以上のものを生み出せると信じています。

一人ではなく、集団としての知見、集合知をつくり出すことは手間のかかる作業です。しかし、面でアプローチすることで、そこに非効率さはある反面、まだまだ未知の可能性があると期待しています。

楠木:もちろん需要の側から見れば、学問としての経営学も、実学としての経営論も、どちらもあっていいわけです。

琴坂:はい。どちらも必要であり、かつその両者は密接に関係しているので、お互いがお互いを参照しあうと、それぞれが前に進めるのではないかと思うのです。

ただ、これは楠木さんも指摘されるように、自分自身が実務の道からアカデミックなコミュニティに入って気づいたことは、何と狭いオーディエンスに対して、どれほどマニアックな議論をしているのか、ということでした。それは、80%答えが見えるはずの議論を100%に磨き込むために途方もない労力をかける作業です。F1レースに使うレーシングカーを組み上げているようなものでしょう。実用性はまったくない、再利用するためにはすべて組み直さなければならない繊細な議論です。

実際、心が折れそうになり、コンサルタントに戻ろうかと考えたこともあります。それでも踏み止まっている理由は、議論体系の潮流を新しくつくり、学会の流れをつくり、思考の潮流をデザインすることで、「考えごと」全体を変えるという目標を持つことができたからです。

いま、ビジネススクールを卒業した人も、経営論に触れる人も、総じて経営学に対する知見は薄いですよね。そこに影響を与えることができれば、流れは少しずつでも変えていけるのでははないかと思っています。

楠木:よくわかります。ここでの議論のために、経営学業界を意図的に狭く定義して話を進めていますが、アカデミックな経営学の世界は、基本的にはジャーナルにアクセプトされた論文がすべてですね。先行研究の蓄積の中から導出された仮説が、極めて「科学的」な手続きと方法でテストされ、自然科学的な意味での法則の定立を目指している。ただし、それをそのまま実務家に提供することは難しい。実務家が必要としているアイデアやフレームワークやコンセプトは、実際のところほとんどが僕の言う経営論の範疇ですね。

琴坂:一時期、経営学の世界が行き詰まった時期があったように感じています。同じような議論が全体を支配して、その議論を少しでも磨き込んだもの、前進させたものが評価されるような時代です。その傾向がいまでも続いているようであれば、私は学者の道は諦めて実業界に戻ったかもしれません。

ただ、2000年代の終わりくらいからでしょうか、経営学のマーケットでも、より多様性が評価される流れに揺り戻しが起きているように感じています。たとえば、トップジャーナルと呼ばれる査読誌でも、定量研究の行き過ぎを懸念して、事例研究などの定性研究を評価する専任の編集者を起用する例が出てきました。論文の構成に実務家への貢献を明記するように強制し始めた査読誌もあります。

また、 トップジャーナルと呼ばれる査読誌の中でも、それぞれ評価される論文の方向性が違うため、それによって同じ経営学の中にも異なるコミュニティが形成されています。そこには、経営学の三大理論背景である経済学、認知心理学、社会学以外からも新たな知見が流れ込んでいて、相互の関わり合いも増えています。

こうした潮流を考えると、アカデミックな世界も楠木さんが指摘される問題意識をうっすらとですが共有していて、それに応えるために変革を進めているのではないでしょうか。

楠木:おっしゃる通り、路線を変えたトップジャーナルもありますよね。

琴坂:ええ。このまま進んでいくと実務家に見放されてしまうと理解するようになったのでしょう。