日本企業で働くビジネスパーソンを、新興国で社会課題の解決に取り組むNPO等に派遣し、本業で培ったスキルを活用して現地の発展に貢献してもらうと同時に、その過程で留職者自身のリーダーシップを高める「留職プログラム」。NPO法人クロスフィールズが今日まで8年にわたって展開している。その記録データの分析で明らかになった「新しいリーダーシップ開発論」についての全8回連載の第6回をお送りする。

これまでの連載では、留職プログラム中にたどる「自分事化」という成長プロセスや、「ペルソナ」ごとの成長トリガーと障害要因、成長効果を高めるための打ち手について考えてきた。今回は、プログラムを終えた留職者が所属企業に戻ってからどうなるのか、について考えていく。

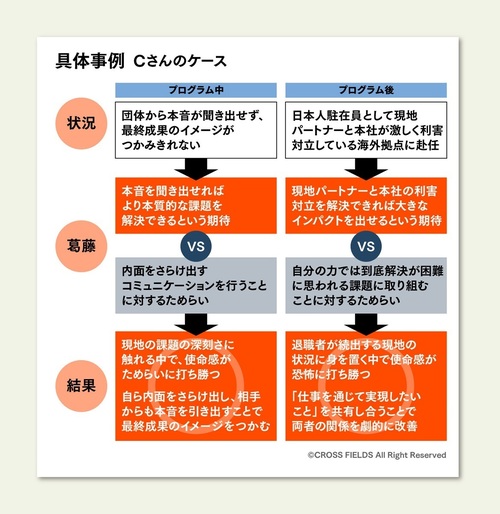

(1)プログラム中に「自分事化」が起き、プログラム後の環境でも「自分事化」が起きた具体事例(Cさんのケース)

研究職のCさんは、インドネシアで貧困層向けの医療活動を行っているNGOに留職した。現地では、留職先の本音が聞き出せず、自分が本当に何をすべきなのか、成果のイメージがつかめない状況に苦しんだ。

しかし、貧困層の人々の医療状況の深刻さに触れる中で使命感が湧きあがり、勇気を出して自ら内面をさらけ出して留職先に歩み寄る行動に踏み切り、最終的に留職先にインパクトある成果を残す成功体験を得た。

留職後のCさんは、現地パートナーと本社が激しく利害対立している米国の拠点に赴任した。退職者が続出する厳しい現地環境であったが、留職中のように、現地パートナーに対して自ら内面をさらけ出し、相手の思いや志を理解しようとする行動に踏み切った結果、対立している相手にも「仕事を通じて世の中に貢献したい」「誰かの役に立ちたい」という志や想いがあることに気がついた。

それを尊重し合うコミュニケーション体制を築き、本社と現地パートナーとの関係性を劇的に改善することに成功した。

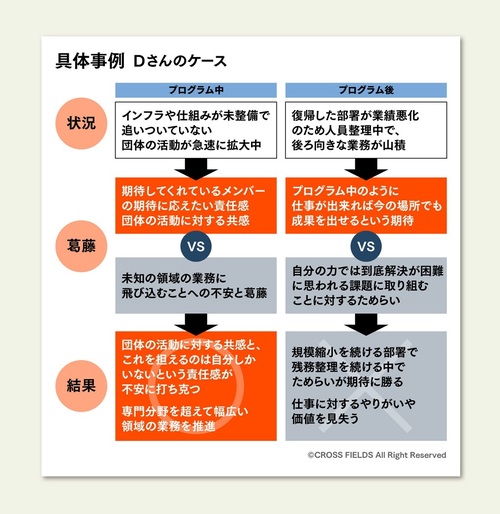

(2)プログラム中に「自分事化」が起き、プログラム後に「自分事化」が起きていない具体事例(Dさんのケース)

障碍者の支援活動を展開するNGOに留職したITエンジニアのDさんは、団体の活動に深く共感して自身の専門分野を超えた多様なチャレンジに踏み切り、団体への貢献と本人のリーダーシップの成長の双方で大きな成果を挙げて帰国した。

留職後Dさんが復帰した部署は、業績悪化のため人員整理中であった。規模縮小を続ける部署で残務処理に従事する中で、Dさんは留職中に見つけた仕事に対するやりがいや価値を見失ってしまった。

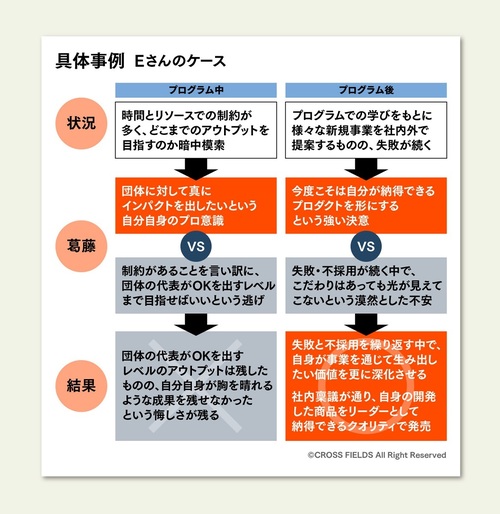

(3)プログラム中に「自分事化」が起きず、プログラム後に「自分事化」が起きた具体事例(Eさんのケース)

企画職のEさんは、貧困層向けの安価な調理器具を開発しているベトナムの社会的企業に留職した。現地では製品の性能向上とコスト削減に取り組んだが、時間とリソース面での制約を言い訳に、自分自身が本当に胸を張れる成果を出すところまでのコミットができなかった。

留職後のEさんは、その悔しさを、自分が心から納得できる製品を仕事を通じて生み出す、という決意に昇華させた。新規事業提案を5年以上続け、遂に自身が開発した商品を世に出すことができた。

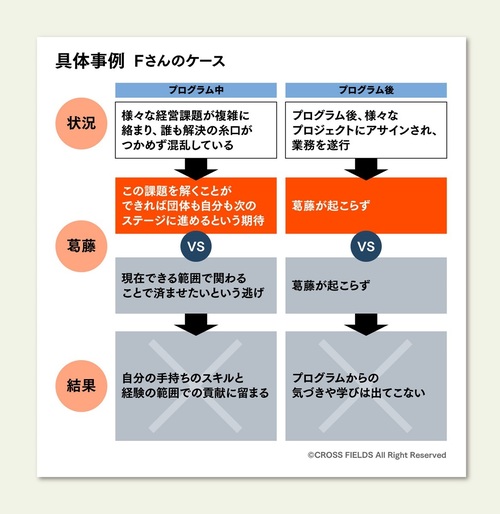

(4)プログラム中もプログラム後も「自分事化」が起きていない具体事例(Fさんのケース)

コンサルタントのFさんは、インドの環境問題を扱っている団体に留職した。留職先は、様々な経営課題が複雑に絡まり、「解決すべき課題が何なのか」が分からず混乱していた。

限られた派遣期間と自身のこれまでの経験では太刀打ちできないと判断したFさんは、手持ちのスキルと経験によって出来る範囲で、既に顕在化している課題に対する問題解決を行ってプログラムを終えた。

帰国後のFさんは様々なプロジェクトを遂行し、コンサルタントとして順調にスキルアップを果たしているが、留職プログラムからの気づきや学びは顕在化していない。