国連が2030年に向けたSDGs(持続可能な開発目標)を制定して4年が経つ。SDGsに掲げられた17の目標は、地球社会の共存戦略である。この目標達成のためには、各国政府のみならず、企業を含めたあらゆるセクターの参画が不可欠とされた。しかし、FSG(CSV事業を支援する米系コンサルティング団体)が最近行った研究調査によると、ほとんどの大手グローバル企業のSDGsに対する取組みは不十分で、いわゆる「Business As Usual(これまで通りのビジネス)」の域を出ていないという結論に至った(「『これまで通りのビジネス』では地球を救えない」既報)。この記事の執筆者の一人であるFSGのリシ・アガワルとピープルフォーカス・コンサルティング(以下PFC)が同様の調査を、日本企業のSDGsへの取組みについて実施し、検証した。

SDGsが制定された当初、国際社会での盛り上がりに比して、日本企業の関心度は低かった。国連グローバル・コンパクトの日本におけるプラットフォームであるグローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンが2016年に、加盟企業233社に行った調査で、SDGsがトップマネジメントに定着していると回答した企業は28%に過ぎなかった。加盟企業には、社会課題解決にコミットすることが義務付けられているにも関わらず、である。

これに対して、今回のPFCの調査では、日本企業の売上規模トップ100社のうち、7割の企業が、アニュアルレポートの中でSDGsについて言及している。自社公式ウェブサイトでSDGsへの貢献を唱っている企業を含めると9割にのぼる。また、株主総会や業界の会合といったフォーマルの場では、多くの経営者がSDGsのバッジを身に着けている。新聞等の企業広報記事にはSDGsのマークが立ち並ぶ。

このような急速な変化は、日本企業の横並び傾向の他に、2つの要因がある。1つは、資本市場においてESG投資やTFCD(気候変動関連財務情報開示タスクフォース)などといった動きが加速化したことである。GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が2017年に投資原則を改訂し、全ての資産でESGの要素を考慮すると明言したことの影響も大きい。もう1つは、消費者のエシカル商品への意識の高まりや、就職先の選択にあたって社会貢献度合いも重視するミレニアル世代の台頭が挙げられる。

では、これほどに熱心に見える日本企業の取組みは、国際社会から見て賞賛に値するものであろうか。残念ながら、そうとは言えないと筆者らは考える。外国企業の場合は、SDGsの取組みがCSRの域を出ていないことが多いことが問題である。一方、日本企業の多くは、自社事業がSDGsに貢献していると表明している。しかし、それは、自社が元々展開していた事業をSDGsの17の目標に紐づけるという、単なるカテゴリー分けに過ぎない例がほとんどである。実態としては、企業の取組みに何ら本質的な変化は生じていないのである。

自社の事業をSDGsに簡単に紐づけられてしまうのは、SDGsの特徴そのものに起因する面がある。SDGsの前身であるMDGs (2000年から2015年のミレニアム開発目標)の8つの目標では、具体的な課題の解決に狙いを定め、測定可能なターゲットが設定された。極めて大胆な目標ではあったが、政府、NGO(非政府機関)、ならびに多国間組織のベクトルを合わせ一定の成果を上げることに成功した。一方、SDGsは、全ての人々に関わる持続可能性の課題を含めることを企図し、企業をも巻き込むという、国連の活動では従来にないアプローチを採っている。その結果、掲げられた目標は普遍性の高い表現となった。

言い換えれば、抽象的な目標となり、さらにはアカウンタビリティが求められない仕組みであることから、企業にとっては「気軽に」コミットメントを表明しやすくなったのである。

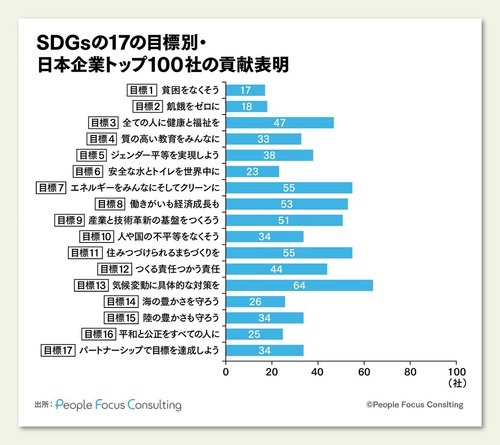

日本企業のトップ100社が貢献していると表明する目標で最も多いのは、「目標13」の気候変動対策である(グラフ参照)。実際、温室効果ガスの排出削減に取り組んでいない企業は稀であろう。しかし、温室効果ガスの排出量を徐々に削減していくような取組みは、法規制への対応や、ESG投資基準への対応ではあって、SDGsへの貢献と言うには程遠い。社会や経済を持続させるためには、2017年に発効したパリ協定のいわゆる「2℃ターゲット」の達成が不可欠であり、「化石燃料が使えない時代」に向けて事業ポートフォリオや業務プロセスを再構築する必要があるはずである。

もし、本気でSDGsの達成に貢献したいと思うのであれば、SDGsのバッジを胸につけたり、ロゴマークにある17の目標を提唱したりするだけでなく、SDGsの前提となっている理念を理解すべきである。それは、序文と宣言ならびに169のターゲットから読み取ることができる。

169のターゲットとは、17の目標それぞれが、より具体的な指標と目標値に細分化されたものである。これらを見ると、衣食住が足りている先進国の企業や人々が、より快適に過ごすための商品やサービスを提供しても、SDGsとは関係のないことがわかるであろう。

たとえばヘルスケア関連の企業は、自分たちは人々の健康のための製品をこれまでも提供してきたのだから、SDGs「目標3」に十分に貢献していると主張するが、そうした主張は反対に、SDGsの理念に真剣に向き合っていない証左ということになる。