かつての本田技術研究所には「廊下を歩けば、変な奴やつがゴロゴロ転がっていた」(ホンダ幹部)。だが現在、売上高16兆円のグローバル企業となったホンダに入社するのは、高学歴のエリートばかりだ。世の中にない革新的なクルマを開発してきた珍種変種のエンジニアは絶滅危惧種になってしまうのか。特集「ホンダの死闘 四輪赤字」(全6回)の最終回♯6では、ホンダの研究開発部門を束ねる三部敏宏・本田技術研究所社長を直撃した。(ダイヤモンド編集部 浅島亮子)

ヒットを飛ばす

「ラストサムライ」は絶滅するのか

本田技術研究所が設立されたのは1960年のことだ。本田宗一郎氏の右腕である藤澤武夫氏の発案だった。

利潤追求の本社に惑わされることなく、技術者が持続的な研究開発に集中できるよう、本社から研究開発部門を独立させたのだ。

それから59年。今も、ホンダは研究所に委託研究費を支払い、研究所はその対価として設計図面を本社に納めるという関係が続いている。

ジリ貧に陥った四輪事業を再建するために、そして、CASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)という領域が生まれるような新しいテクノロジーの激変期で生き残るために、八郷隆弘・ホンダ社長は、聖域なき研究所改革に打って出た。

8代目の八郷社長は歴代社長の中で唯一、本田技術研究所社長のポストを経験せずに昇格した。八郷社長は、「本田技術研究所の社長をやったから何かができるというわけではない」と意に介さないが、今回の研究所改革は、創業者の時代から守ってきた不文律を犯す改革であるともいえる。

八郷社長は、新車開発担当の研究所エンジニアを長く務めながら、購買本部、生産本部(鈴鹿製作所長)を歴任しており、縦割り思考の強いホンダにあっては異色のキャリアの持ち主。こうした経験値が改革に生かされているともいえるだろう。

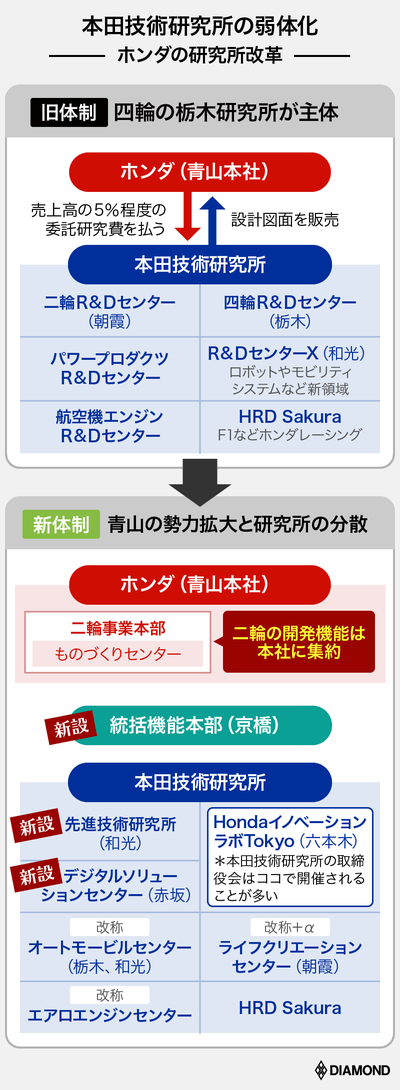

確かに、改革に対する本気度は高い。4月に、二輪事業では本田技術研究所の開発機能(二輪R&Dセンター)がホンダ本体の二輪事業本部に統合された。いずれ四輪事業の開発機能(オートモービルセンター)もホンダ本体にのみ込まれ、研究所が解体されてしまうのではないか――。四輪の研究所エンジニアたちは戦々恐々としている。

エンジニアの懸念の根拠は、本田技術研究所社長のポストがホンダ本社の「取締役専務」から「常務執行役員」へ“格下げ”されたことにある。研究所エンジニアたちからすれば、「ボスの格下げは、本社の勢力拡大と研究所の弱体化に映った」のである。

また、グローバルで争奪戦になっているAI(人工知能)やITのエンジニアを獲得する目的もあり、新領域に関わる研究所は都心にある。HondaイノベーションラボTokyo(六本木)やデジタルソリューションセンター(赤坂)がそうだ。これまでは、研究所の主役は栃木の四輪R&Dセンターだったが、近年の花形はCASE領域へ移っている。既存の四輪開発に携わってきたエンジニアが、将来のキャリアに不安を感じないはずはない。

それでも、“格下げ”された張本人の三部敏宏・本田技術研究所社長は、「四輪の研究所をなくすことはホンダの自殺行為だ」と、研究所の解体を全否定している(以下のインタビューを参照)。