──前々回の記事:ファイブ・フォースを用いて、自社の競争環境を分析せよ(連載第16回)

──前回の記事:SCP理論をベースにした戦略フレームワーク(連載第17回)

SCPの有効性を考え直す

さて、ここまでSCPのフレームワークを紹介してきたが、重要なのはここからだ。実は、近年の経営学研究からは、SCPの有効性を疑問視し、それを超える知見が次々と出て来ているのだ。以降は、その主要なポイントを紹介していこう。

SCPを超えて(1):収益性は産業構造だけで決まるのか

まずファイブ・フォースから考えてみよう。これは産業収益性を規定する構造要因のフレームワークだ。すなわち「この世には、構造的に儲かる産業と儲からない産業がある」ということだ。もしこれが正しいなら、「企業の収益性は所属する産業に大きく影響される」といえる。これは本当だろうか。

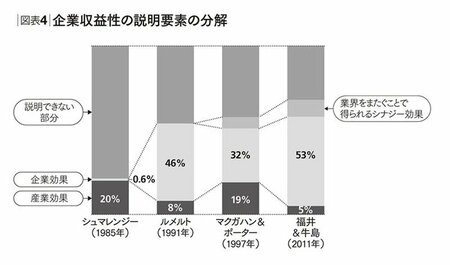

実はこの問いに対しては、統計分析を用いた実証研究が、これまで数多く行われてきた。その契機となったのが、マサチューセッツ工科大学の経済学者リチャード・シュマレンジーが1985年に『アメリカン・エコノミック・レビュー』に発表した論文だ(※1)。シュマレンジーは企業業績の要因を測定するために、Compo-nents of Variance(COV)という統計手法を応用した。簡単に言えば「大規模サンプルをもとに、企業収益のばらつき(分散)の要因を分解する手法」である。

1975年の米国企業1775社の資産利益率(ROA)データをもとにCOVを使ってシュマレンジーが得た結果は、当時の経営学者には衝撃的なものだった。彼の分析は利益率のばらつきの約20%だけを説明できたが、「その20%のほぼすべてが産業属性の効果で規定される」という結果になったからである。これが正しいのなら、企業の収益性は「どの産業にいるか」ですべて決まることになる。まさにファイブ・フォースの重要性を支持する結果だ。しかしその後、この結果に異議を唱える研究が、経営学者から続々と出てきたのだ。

その先駆けとなったのが、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のリチャード・ルメルトだ。彼が1991年に『ストラテジック・マネジメント・ジャーナル』(SMJ)に発表した論文は、まさにタイトルも“How Much Does Industry Matter?”(産業効果はどのくらい重要か)というものだった(※2)。ルメルトはCOV手法を精緻化し、1974年から77年の複数年データを使い(シュマレンジーは1975年の単年データだった)、観測数を6931に拡張して再分析した。その結果、シュマレンジーが20%しか説明できなかった企業利益率のばらつきを、ルメルトは63%も説明でき、うち産業効果はわずか2割で残りの8割は企業固有の効果という結果を得たのである。まさにシュマレンジーと真っ向から対立する結果である。

さらにこの論争に、ポーターが参戦する。彼がカナダ・トロント大学のアニータ・マクガハンと1997年にSMJに発表した研究では、1985年から1991年の米企業約5万8000の大規模サンプルでCOV分析を行った(※3)。その結果、この分析では企業利益率のばらつきの約50%を説明できて、その内訳は産業効果が4割で企業固有の効果は6割となった。2人が2002年に『マネジメント・サイエンス』に発表した論文でも同様の結果が得られている。これは、「産業効果も企業固有の効果も大事」という結論になるから、ファイブ・フォースだけでなく、戦略グループやジェネリック戦略も提唱するポーターの主張と整合する。

日本においては、青山学院大学の福井義高と慶應義塾大学の牛島辰男が2011年に『ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・アンド・インターナショナル・エコノミーズ』に発表した論文がある(※4)。同研究では1998年から2003年までの日本企業データ(観測数約3万4000)についてCOV分析を行っている。この研究では企業利益率のばらつきの70%弱を説明できて、内訳は企業効果が7割を超え、産業効果は1割にも満たないという結果になっている。

図表4

図表4はこれらの結果をまとめたものだ。産業属性が企業の収益率に影響を及ぼすことは間違いない。しかし、その影響を過大評価しないことも重要なのだ。

SCPの「戦略グループ」の行き詰まり

産業構造が収益性の主因でないのなら、「戦略グループ」はどうだろうか。SCPからは、「同じ業界内でも、違う戦略グループにいる企業同士は収益性が大きく異なり(儲かるグループと、儲からないグループが出てくる)、他方で同じグループ内の企業の収益率は近づく」という予想ができる。

この点も、経営学では大量の実証研究が行われてきた。そして多くの研究で、戦略グループの予想に反する結果が出ているのだ。例えば、INSEAD(欧州経営大学院)のカレル・クールとパデュー大学のダン・シェンデールが1987年にMSに発表した論文では、米国製薬企業22社の1963年から82年までの時系列データを使った統計分析から、「戦略グループ間の収益率は統計的に有意な違いがなく、他方で同グループ内の企業の収益率はばらばら」という結果を得ている(※5)。その後も、戦略グループの予想を支持しない研究と支持する研究は混在し、学者間のコンセンサスは得られていない。

このようにSCPの戦略グループが行き詰まってきたなかで、経営学ではまったく新しい戦略グループの考え方が1990年代から台頭してきている。むしろ、世界の経営学でいま「戦略グループ」というと、この新しい考えを指す方が多いかもしれない。それは認知・社会心理学を応用した「心理的な戦略グループ」である。

SCPを超えて(2):心理的な戦略グループ

言われてみれば当たり前なのだが、「同業他社のどれをライバルと見なすか」は、経営者・経営幹部の心理的な側面に左右される。

例えば、アリゾナ州立大学のロンダ・リーガーとイリノイ大学のアン・ハフが1993年にSMJに発表した実証研究は、シカゴに本拠を置く銀行6行のCEOを含む経営幹部23人に、「自行のライバルといえる銀行はどこだと思うか」という主観調査を行っている(※6)。そのデータからクラスター分析を行ったところ、複数の「心理的な戦略グループ」が得られ、しかもそのグループ間の収益率が有意に異なる一方で、同じ心理的グループ内の企業は収益性が似通ったものになった。すなわちSCPの戦略グループで予見されたことが、心理的なグループのデータを使うと支持されたのだ。

このように、現在の経営学では経営者の戦略グループの認知・心理こそが、企業の戦略や業績に影響を及ぼすという研究が進められている。ミシガン州立大学のジェリー・マクナマラたち3人が2002年にSMJに発表した論文では、全米131の銀行の幹部421人を対象に分析を行い、自社の「戦略グループ」により多くのライバル企業を入れた経営幹部のいる企業ほど、収益率が高くなるという結果を得ている(※7)。こういった会社ほど潜在的なライバルを見落とさないからだ。

これらの結果は、従来の客観的な指標を頼りにした「戦略グループ」分析だけでは、説明力が十分ではない可能性を示している。このような心理面が企業の戦略・業績に与える影響については、本書『世界標準の経営理論』の第2・3部で詳しく紹介していく。

SCPを超えて(3):一時的な競争優位

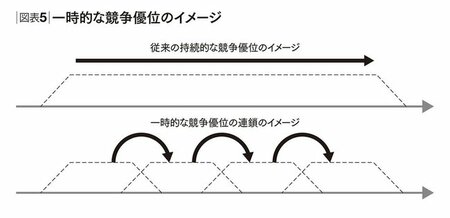

最後はジェネリック戦略だ。なぜジェネリック戦略が重要かと言えば、それは「企業の『持続的な競争優位』の獲得につながる」と考えられているからだ。持続的な競争優位とは「競合他社と比べて、高い業績を長い間(例えば10年くらい)安定して上げる」ことだ。例えば、差別化戦略によって他グループとの移動障壁を高められれば、その企業は高い収益を安定して出すことができる。コスト競争戦略で競争環境を独占に近づけた場合も同様だ。図表5の上段がそのイメージである。

図表5

ところが、近年の実証研究からは、この持続的な競争優位という前提そのものが、現代のビジネスに当てはまらない可能性が指摘されている。例えば、テキサス大学のティモシー・ルエフリとチューレーン大学のロバート・ウィギンズが2000年前後に発表した一連の実証研究では、米国の6772社を使った統計分析から、「(1)米国では持続的な競争優位を実現できている企業は全体のわずか2~5%しかない」ことを明らかにしている(※8)。

さらに重要なのは、「(2)業績が落ちかけても、すぐに新しい手を打って業績を回復できる企業が増えている」ことを、ルエフリたちが明らかにしたことだ。図表5の下段が、そのイメージである。これは経営学では「一時的な競争優位」(temporal advantage)と呼ばれる。すなわち、いまの時代に勝っている企業は、SCPが前提としていた「持続的な競争優位」ではなく、「一時的な競争優位を連鎖して獲得している企業である」という指摘なのだ(※9)。

なぜ現代の企業は競争優位を持続できないのかといえば、それはやはり、規制緩和、グローバル化、ITの発展などにより、以前より著しく競争が激しくなっているからだろう。経営学では、これをハイパーコンペティションという。すなわち、ジェネリック戦略の前提だった「一度ユニークなポジションを築けば、ある程度安定して高い業績が上げられる」という考えが、業界によってはそもそも通用しなくなってきている可能性があるのだ。

このハイパーコンペティション時代の競争戦略を分析するために、SCPに代わる(あるいはSCPを補う)考えも提示され始めている。例えば本書『世界標準の経営理論』の第3部の第17章で紹介するダイナミック・ケイパビリティなどは、その代表だろう。

SCPフレームワークの限界の背景

結局SCPの限界とは何なのだろうか。以下、筆者の見解を2点述べたい。

第1に、SCPはそもそも「安定」と「予見性」を前提としていることだ。SCPは古典的な経済学に立脚しており、「市場構造を規定する条件が与えられれば、市場は最終的に均衡状態になる」という前提がある。

例えば前章でも述べたように、前章冒頭の完全競争の条件1~3がそろうなら、「需要と供給が一致し、市場価格が落ち着くところが均衡となる」と予見できる。ベインやポーターは、「企業が参入障壁や移動障壁をうまく築けば、それをもとに市場が均衡し、企業は安定して収益を上げられる」と主張したのだ。したがって、「企業はうまく差別化をすれば、安定して収益が上げられる」と考えられた。

しかし、もしその業界がハイパーコンペティションにあるなら、状況はまったく異なる。そこでは市場を規定する参入・移動の条件がめまぐるしく変わり、均衡が定まりにくい。結果として、競争環境の方向性が極めて予見しにくい。すなわち、不確実性が高い世界だ。そのような世界では、「安定」と「予見性」を前提にしていたSCPモデルは、通用しにくくなる可能性があるのだ。

第2に、SCPは人の認知面に入り込まない。古典的な経済学の前提は「人間は合理的で、認知バイアスに影響されない」と考えるからだ。この前提は経済学の整合性の高い論理構築に欠かせないが、他方でそれは戦略グループのように意思決定者の認知・心理面が強く影響する時には、齟齬を来すかもしれない。

このように、SCPフレームワークの「限界」は、理論の前提が持つ制約から来ている。先ほど筆者は「SCPフレームワークの応用には、背景の理論を理解することが有用」と主張したが、「限界」もそれは同じで、理論から理解しないとフレームワークの限界もわからないのだ。フレームワークの暗記だけしていると、その前提条件もわからないから、結局はフレームワークに振り回されて、やがて「使えない」ということになりかねない。

だからこそ、皆さんには理論を理解して、「思考の軸」としていただきたいのである。本書『世界標準の経営理論』で、少しでもその意図が伝わったのなら幸いである。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

SCP理論

戦略という研究領域の構造と理論の関係

松下幸之助の経営哲学は「最新の経営理論」満載!レジェンド経営者が「縁」を説き続けた理由

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

※1 Schmalensee, R. 1985. “Do Markets Differ Much?” American Economic Review, Vol.75, pp.341-351.

※2 Rumelt, R. P. 1991. “How Much Does Industry Matter?” Strategic Management Journal, Vol.12, pp. 167-185.

※3 McGahan, A. M. & Porter, M. E. 1997. “How Much Does Industry Matter, Really?” Strategic Management Journal, Vol.18, pp.15-30.

※4 Fukui, Y. & Ushijima,T. 2011. “What Drives the Profitability of Japanese Multi-business Corporations? A Variance Components Analysis,” Journal of the Japanese and International Economies, Vol.25, pp.1-11.

※5 Cool,K. O. & Schendel,D. 1987. “Strategic Group Formation and Performance: The Case of the U.S. Pharmaceutical Industry, 1963-1982,” Management Science, Vol.33, pp.1069-1207.

※6 Reger,R. K. & Huff,A. S. 1993. “Strategic Groups: A Cognitive Perspective,” Strategic Management Journal, Vol.14, pp.103-123.

※7 McNamara, G. M. et al., 2002. “Examining the Effect of Complexity in Strategic Group Knowledge Structures on Firm Performance,” Strategic Management Journal, Vol.23, pp.153-170.

※8 Wiggins, R. R. & Ruefli,T. W. 2002. “Sustained Competitive Advantage: Temporal Dynamics and the Incidence and Persistence of Superior Economic Performance, ”Organization Science, Vol.13, pp.81-105. や Wiggins, R. R. & Ruefli,T. W. 2005.“Schumpeter’s Ghost: Is Hypercompetition Making the Best of Times Shorter?” Strategic Management Journal, Vol.26, pp.887-911. 、 Wiggins, R. R. & Ruefli, T. W. 2003.“Industry, Corporate, and Segment Effects and Business Performance: A Non-parametric Approach,” Strategic Management Journal, Vol.24, pp.861-879.

※9 詳しくはリタ・マグレイス『競争優位の終焉』(日本経済新聞出版社、2014年)を参照。