シリーズ累計800万部を突破する『嫌われる勇気』を筆頭に、これまで100冊近い書籍の構成執筆を手がけてきたライター・古賀史健さん。ライターとはなにか? いい文章とは?──考えて考えてことばを尽くした『取材・執筆・推敲』が話題を呼んでいる。3年の月日をかけて書き上げたこの本のコンセプトは、「次代のライターを育てる」学校の教科書。どのようにしてつくり上げたのか? なぜやろうと思ったのか? 静かに燃やす自負と使命に触れた。(取材・構成/徳 瑠里香)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

思考の全過程をオープンにした

「オレそのもの」

──『取材・執筆・推敲』、ものすっごい本ができちゃった、とライターとしては恐ろしい。実績も実力も圧倒的な古賀さんが、背中、ではなく、真正面からぜんぶを見せてくれちゃった。どこまでもストイックで誠実な姿勢に打ちのめされながらも、「鍛え方」を示してくれているのだから、これからいくらでも鍛えられるじゃないか、と希望も持てました。

古賀史健(以下、古賀):よかった。ありがたいです。発売から約1ヵ月が経ちましたが、今回の本は自分のなかでもちょっと特別な感覚があるんですよね。よく、本を書いた人や映画をつくった人、ミュージシャンのみなさんが、自身の作品を「自分の子どもみたいなものだ」って言うじゃないですか。僕も『嫌われる勇気』をはじめ、これまで書いてきた本はそういう感覚だったんですよ。ところが、この本に関しては、自分の子どもというより「オレそのもの」なんです。本屋さんでこの本を見かけても、「自分の本が並んでる」というよりも「オレが並んでる!」みたいな(笑)。

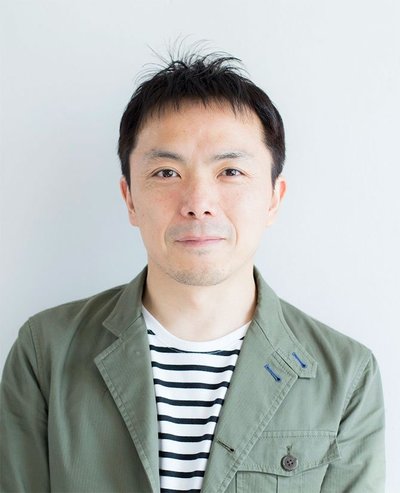

古賀史健(こが・ふみたけ)

古賀史健(こが・ふみたけ)ライター

1973年福岡県生まれ。九州産業大学芸術学部卒。メガネ店勤務、出版社勤務を経て1998年にライターとして独立。著書に『取材・執筆・推敲』のほか、31言語で翻訳され世界的ベストセラーとなった『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』(岸見一郎共著)、『古賀史健がまとめた糸井重里のこと。』(糸井重里共著)、『20歳の自分に受けさせたい文章講義』など。構成・ライティングに『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』(幡野広志著)、『ミライの授業』(瀧本哲史著)、『ゼロ』(堀江貴文著)など。編著書の累計部数は1100万部を超える。2014年、ビジネス書ライターの地位向上に大きく寄与したとして、「ビジネス書大賞・審査員特別賞」受賞。翌2015年、「書くこと」に特化したライターズ・カンパニー、株式会社バトンズを設立。次代のライターを育成し、たしかな技術のバトンを引き継ぐことに心血を注いでいる。その一環として2021年7月よりライターのための学校「batons writing college」を開校する。

──その違いって……?

古賀:うーん。たとえば9年前に書いた単著(『20歳の自分に受けさせたい文章講義』)は、ある程度読者にとって役に立つノウハウを意識したつくりになっていて。同じ文章をテーマにした本なんだけど、今回は「自分はこう考えている」「ここまで言語化することができたんだ」って、思考の過程をぜんぶオープンにしている感覚なんですよ。

──まさに、古賀さんの深い思考の海に潜らせてもらっているようでもあり、プロフェッショナルとしての矜持、その生きざまを見せてもらったようでした。文章の本にはとても分類できない。

古賀:文章の本ってすでに何百冊とあるじゃないですか。そこで語られたことを僕の本でわざわざ繰り返す必要はないと思うんですね。それこそ「情報の希少性」がない。最低限必要な要素は入れつつ、「ここでしか読めないこと」をどれだけ書けるかが勝負でした、自分のなかでは。

──だから、古賀さんにしか書けない唯一無二の一冊になった。

古賀:そう自負しています。この世に僕が一人しかいないように、この本も一冊しかないと。

自分の最高傑作の

「あのとき」を越えていけ

──なかでも衝撃だったのは「推敲」です。ライターにとって「時間や労力はタダ」だと。到底、そこまでできていません。

古賀:もちろん子育てや締め切りなどそれぞれ事情があるとは思います。でも、原稿に対して時間と労力をどれだけ使うかを決めるのは、自分しかいないのでね。僕自身、本を書くとき、第一稿と最終稿が全然違うんですよ。一度でき上がってから、「おまえならもっとできる」「越えられるなにかがあるはずだ」って自分に期待しながら、何度も読み返す。絶対に「なんか物足りない」の感覚を残さない。一文一句を練りなおすなかで、あるとき大きなジャンプができる。ライターってみんな、一度はそういう経験をしているはずなんですよね。自分の最高傑作として。そういう「あのときの感覚」を思い出していけば、目の前の原稿だって自分を越えていけるはずなんです。

──実にこの本も3年かけて、推敲に推敲を重ねられた。完成したのは、「あのときの感覚」を越える到達点が見えたからですか?

古賀:そうですね。考え尽くして書き切れた、というたしかな感覚がありました。当初は3ヵ月で書き上げられると思っていたんですよ。三部構成で、それぞれ1ヵ月ずつ。普通の本づくりなら十分な時間でしょう? 書くことも頭のなかで決まっていましたし。でも、実際に書きはじめると、筆が止まる。書けないというよりは「もっと深いところまでいける」「もっと言えることがあるはずだ」って気持ちがずっとつきまとってきた。一度は(2020年の)オリンピックが終わるまでに出版しようと締め切りも決めたんですけどね。延期になっちゃったので、それならもっと時間と労力をかけようって、とことん(笑)。

──いやあ、「ライターとはなにか」にはじまり、そもそも、からこんなにも深く潜って考えるのか!と驚きの連続でした。

古賀:やっぱり僕にとって「書くことは、考えること」なので。自分のことばで、考え尽くしたことを、書き切る。この本はそうやって生まれました。