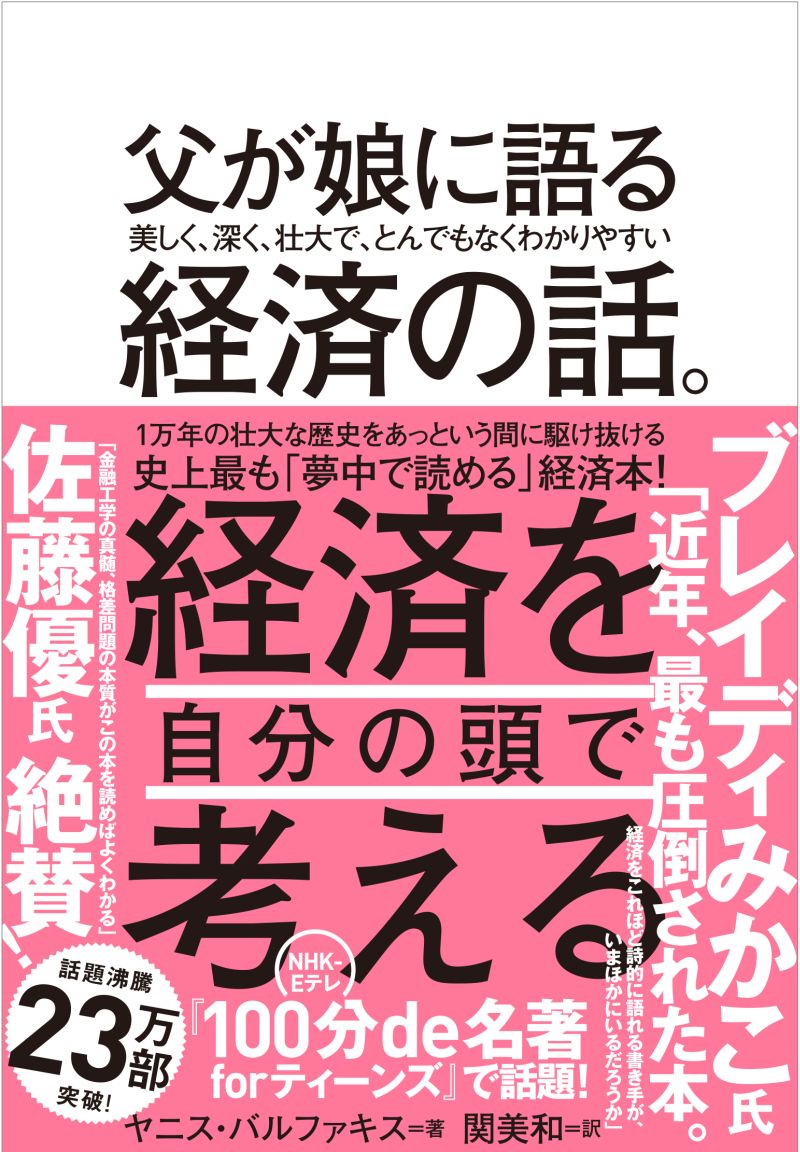

元財務大臣が十代の娘に語りかけるかたちで、現代の世界と経済のあり方をみごとにひもとき、世界中に衝撃を与えているベストセラー『父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。』(ヤニス・バルファキス著、関美和訳)がついに日本に上陸した。

ブレイディみかこ氏が「近年、最も圧倒された本」と評し、佐藤優氏が「金融工学の真髄、格差問題の本質がこの本を読めばよくわかる」と絶賛、ガーディアン紙(「新たな発想の芽を与えてくれるばかりか、次々と思い込みを覆してくれる」)、フィナンシャル・タイムズ紙(「独自の語り口で、大胆かつ滑らかに資本主義の歴史を描き出した」)、タイムズ誌(「著者は勇気と誠実さを併せ持っている。これぞ政治的に最高の美徳だ」)等、驚きや感動の声が広がっているその内容とは? 一部を特別公開したい。

人は「もともと」利益を追求する存在ではない

世界はカネで回っている――。

君もそんな言葉を耳にしたことがあるはずだ。

そんなものの見方など、皮肉っぽいし後ろ向きすぎるように見えるかもしれないが、残念ながらこれは真実に近い。

ただし、仮にいまの世界ではおカネが人生のすべてであり、最も大切なものになっているとしても、昔からそうだったわけではないということは、君に知っておいてほしい。

おカネは目標を叶えることを助けてくれる大切なツールかもしれない。でもいまと違って、昔はおカネ自体が目的になってはいなかった。

封建時代の領主は、いくらカネを積まれても、自分の城を売るなんて考えもしなかった。城を売るなど不道徳で、不名誉なことだと考えただろう。やむをえず売り払わなければならないとしたら、それを屈辱的で人の道にもとることだと感じたに違いない。

だがいまは、城でも絵画でもヨットでも、カネさえ積めば買えないものはない。交換価値が経験価値を打ち負かし、「市場のある社会」が「市場社会」に変わったことで、何かが起きた。おカネが手段から目的になったのだ。

どうしてそうなったのかをひと言でわかりやすく言おう。

人間が、利益を追求するようになったからだ。

ちょっと待って。人間は生まれつき利益を追求する存在じゃないの? 君はそう聞くかもしれない。

じつは、昔はそうではなかった。たしかに誰にでも欲はある。権力やカネや芸術作品やおしゃれな友だちや土地を欲しいという欲望には抗いがたいものがある。

だが、そんな欲望と利益の追求はまったくの別もので、昔から利益の追求が歴史を動かしてきたわけではない。利益の追求が歴史を動かすようになったのは、最近のことだ。

次に話すのは、君の頭がもっとこんがらがるようなことだ。利益の追求が人間を動かす大きな動機になったのは、借金に新たな役割ができたことと深いつながりがある。(中略)

大転換――生産とカネの流れが逆転した

かつて封建時代には、次のような流れで経済は動いていた。

生産→分配→債権→債務

説明しよう。

はじめに、農奴が土地を耕し、作物をつくった(生産)。

そこから領主が無理やり年貢を納めさせた(分配)。

領主は自分が必要とする以外の余った作物を売ってカネを稼ぎ、そのカネでものを買ったり、支払いをしたり、カネを貸したりした(債権・債務)。

しかし、土地と労働が商品になったときに、「大転換」が起きた。生産後につくったものを分配するのではなく、生産前に分配がはじまったのだ。

どういうことか。

「囲い込み」の話を思い出してほしい(本書第2章参照)。イギリスで、領主たちが羊を飼うために、代々同じ土地に暮らしてきた農奴たちを追い出した。そのため、農奴は仕事も住み家も失った。

農奴はその後、領主から土地を借り、羊毛や作物の生産を管理し、それらを売っておカネにし、領主に土地の賃料を払い、働き手たちに賃金を払うようになった。言い換えると、こうした元農奴たちは小規模な事業を経営する起業家のようになった。

しかし、事業を起こすには先立つ資金が必要だ。賃金を支払い、作物の種を買い、領主に地代を払わなければならない。作物ができる前にそのおカネが必要になる。起業家になった農奴たちにはそんなおカネはなかったので、借りるしかなかった。

誰がカネを貸したのだろう? 領主の場合もあれば、地元の高利貸しの場合もあった。彼らは利子を求めたが、いずれにしろ、まずは借金が必要だった。

賃金も地代も原料や道具の値段も、生産をはじめる前からわかっている。将来の収入をそれらにどう配分するかは、あらかじめ決まっているわけだ。事前にわからないのは、起業家自身の取り分だけだ。ここで、分配が生産に先立つようになった。

かくして、大転換が起きた。

借金が生産プロセスに欠かせない潤滑油になったのだ。

利益自体が目的になったのも、このときだった。利益が出なければ、新しい起業家たちは生き延びることができないからだ。

考えてみてほしい。羊毛の値段が急落したり、災害で生産量が減ったりしたら、食べていけなくなるばかりか、借金も返せなくなる。そうなれば、借金の返済期日が近づくにつれて、彼らはますます絶望の淵に沈んでいく。そして借金の奴隷となってしまう。

富と競争――競争に勝つには借金するしかない

封建時代は、農奴の働きを監督する人はいなかった。農奴は領主に作物を納めたあとに余ったものを手元に置いておくだけだった。賃金という概念はまだ存在せず、利益追求は生き残りに必須ではなく、大半の人は借金に悩むことはなかった。

その結果、領主の壮大な邸宅や城の中に富が蓄積された。富める者はさらに富を増やしたが、それは投資や商いや利益によってではなかった。権力者はほかの領主から富を奪ったり、民衆を搾取したり、国王の取り巻きになったり、外国と戦ったりすることで、富を増やしていた。

そうやって、彼らは望んだ名誉と権力を確保していた。彼らの頭の中に、利益という概念は存在しなかった。

しかし、利益追求を目的とした企業ができると、新しい富の源泉が生まれた。

お風呂にお湯が流れ込む場面を想像してほしい。それが企業に入ってくるおカネだ。さらに、お風呂の栓がきちんと閉まっていないとしよう。排水口に吸い込まれていくお湯が、事業を継続させるために使っているおカネだ。

蛇口から流れてくるお湯が、排水口に吸い込まれる量よりも多ければ、お風呂にお湯が溜まっていく。入ってくるお湯の量が出ていくお湯より多ければ多いほど、利益は多くなる。お風呂に溜まるお湯の量が多ければ多いほど、富が蓄積されていく。

封建制度のもとで貴族階級が支配的な地位を維持できたのは、政治と軍隊と法律と慣習のおかげだった。富の蓄積をもっと速めるために、生産性を上げるようなテクノロジーを開発する必要も動機もなかった。

貴族とは対照的に、新興の起業家が生き残れる保証はどこにもなかった。むしろ、既存の政治や法律や慣習は起業家に不利だった。だから、彼らが生き残るには利益を生み出すしかなかった。

貴族とは違って、誰でも起業家にはなれた。借金を背負う覚悟と能力があれば。そして、起業家になったとたん、リソースと顧客と生き残りをかけて、誰もが必死に争いはじめた。

最も低い価格を提示できた者が、最も多くの顧客を獲得できる。最も安い賃金で労働者を雇えた者が、最も多くの利益を手に入れることができる。最も生産性を上げた者が、どちらの競争にも同時に勝てる。

新しいテクノロジーが競争優位の源泉となり、起業家にはそれを追求する強い動機があった。こうして、ジェームズ・ワットが発明した蒸気機関が使われ、作業場は工場に姿を変えた。

もちろん、テクノロジーは高くついた。さらに借金を重ねなければ、技術は手に入らなかった。借金を増やせば利益が増える可能性はあるものの、うまくいかなければ破滅が待っている。

起業家の借金と利益と焦りが高まるにつれ、競争はますます過酷になっていった。倒産の憂き目に遭わないためには、労働者をできるだけ安く雇わなければならない。莫大な富が生まれるのと同時に、借金が増え、貧困はますます深刻になっていった。金持ちがさらに金持ちになる一方で、多くの起業家は倒産の危機にさらされ、膨大な数の労働者が過酷な条件で働かされた。

こうして、ひと握りの人たちが富を蓄積し、それ以外の人たちは耐え難いほど悲惨な生活を強いられるようになっていった。

市場社会では、すべての富が借金によって生まれる。過去3世紀のあいだにありえないほど金持ちになった人たちはみな、借金のおかげでそうなった。

市場社会にとっての借金は、キリスト教にとっての地獄と同じだ。近寄りたくはないけれど、欠かせないものなのだ。

(本原稿は『父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。』からの抜粋です)