皆さんは「エピクテトス」という哲学者をご存じだろうか? 日本ではあまり知られていないが、「ストイック」(禁欲的)という生き方を打ち出した源泉のひとつであり、キリスト教、仏教、無神論など、様々な立場の違いを超えて、古今東西、多くの偉人たちにも影響を与えた、古代ローマ時代の奴隷出身の哲学者である(エピクテトスについては別記事を参照)。欧米では、古くから彼の言葉が日常の指針とされており、近年ではさらに注目を集めている。そのエピクテトスの残した言葉をもとに、彼の思想を分かりやすく読み解いた新刊『奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業』(荻野弘之・かおり&ゆかり著、ダイヤモンド社)が9月12日に刊行となった。今回は、本書の著者である上智大学哲学科の荻野弘之教授に、その思想について解説してもらった。

感情の手前には「判断」がある

今回は、エピクテトスの以下の言葉を取り上げて解説したい。

だからこそ、まず何よりも心像によって拉致されないように努めよ。というのも、一度でよいから自分で考えてみる時間と余裕とを得るならば、君自身に打ち克つのは簡単なことだろうから。

「怒り」や「悲しみ」などの人間の感情は、総じて他ならぬ自分自身が持つ感情でありながら自分でコントロールすることは難しい。知人の口汚い一言にカチンと来ると、なかなか怒りが収まらない。失恋して落ち込んでいる時に「元気を出しなよ」と励まされても、そう簡単に立ち直れるものではない。

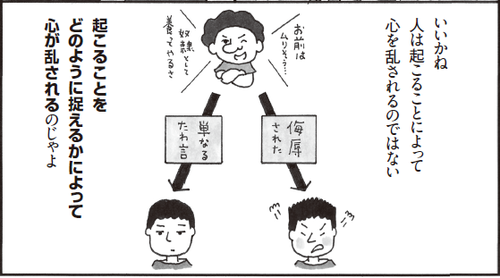

エピクテトスは、こうした感情の手前には「判断(ヒュポレープシス)」があるという。たとえば、同じ「バカ」と言われるにしても、怒りを伴うような状況もあれば、そうではない状況もある。昔の失敗談を披露して、友だちに「バカだなぁ」と言われても、別に怒りを感じたりはしないだろう。それは、現在ではなく昔の行動に対して言われていると割り切れるからだ。

この点で感情は、本能的な欲求とは違い、一定の理解や知性を伴っていると言えるだろう。「ちょっと怒ってみてくれる?」と頼まれて直ちに怒るわけにはいかないが、いきなり突き飛ばされたりすれば、理不尽な暴力をふるわれたと判断して、誰しも怒りを発するはずだ。ただし、その行為に正当な(たとえば、危険を避けるためにやむなく突き飛ばした、といった)理由があって、その説明に納得できれば、怒りはたちどころに収まってしまう。

怒りの原因は、他人ではなく「あなた」

上智大学文学部哲学科教授

1957年東京生まれ。東京大学文学部哲学科卒業、同大学院博士課程中退。東京大学教養学部助手、東京女子大学助教授を経て99年より現職。2016年放送大学客員教授。西洋古代哲学、教父哲学専攻。著書に、『哲学の原風景――古代ギリシアの知恵とことば』『哲学の饗宴――ソクラテス・プラトン・アリストテレス』(NHK出版)、『西洋哲学の起源』(放送大学教育振興会)、『マルクス・アウレリウス『自省録』』(岩波書店)、『奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業』(ダイヤモンド社)などがある。

要は、負の感情とは自分でも意識しないままに、自らの「判断」がつくり出しているのだ。この例が示すように、外的な行動に注目するだけでは、事態を見誤って判断し、見当違いの怒りをぶつけてしまう可能性がある。

行為にはいずれも動機がある。だから一見、非礼のように見える行為でも、必ずしも悪意から出たものではないかもしれない。相手がなぜそのような行為に及んだのかをよくよく考えてみると、それなりの理由を発見することもある。

こんな例で考えてみよう。机の上に置かれた1枚の紙は、どの方向から見るかで違った形に見える。長方形の紙だって、斜めから見れば平行四辺形や台形に見えたりするだろう。要は、その紙がどのような形をしているかは、視点の取り方次第で違ってくるから、今見えている姿を、直ちにそのまま絶対視してはならない。

現在の自分(の視点から)の見かけを絶対視せずに、他にも別の見方があるかもしれないと想像し、検討してみること。多様な視点に思い至る想像力こそが、怒りを抑制し、他者に対して寛容な姿勢を育むことになる。

感情に溺れることは、他人が悪いように見えて、その実、自分の凝り固まった判断から逃れられないことであり、自らストレスの種を播き散らしていることでもあるのだ。