メール、企画書、プレゼン資料、そしてオウンドメディアにSNS運用まで。この10年ほどの間、ビジネスパーソンにとっての「書く」機会は格段に増えています。書くことが苦手な人にとっては受難の時代ですが、その救世主となるような“教科書”が今年発売され、大きな話題を集めました。シリーズ世界累計900万部の超ベストセラー『嫌われる勇気』の共著者であり、日本トッププロのライターである古賀史健氏が3年の年月をかけて書き上げた、『取材・執筆・推敲──書く人の教科書』(ダイヤモンド社)です。

本稿では、その全10章99項目の中から、「うまく文章が書けない」「なかなか伝わらない」「書いても読まれない」人が第一に学ぶべきポイントを、抜粋・再構成して紹介していきます。今回は、対象を「本当にわかった」うえで書くことの大切さについて。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

基本原則「わかったことしか書いてはいけない」

人に読ませる文章を書くのなら、「自分のあたまでわかったこと」しか書いてはいけません。

これは、どんなに声をおおきくして訴えても足りないくらいに大切な、基本原則です。

世のなかには、たくさんの「わかりにくい文章」があります。

書くことを生業とし、一定の技術を持っているはずのライターが書いているにもかかわらず、わかりにくい。ことばは十分尽くされ、専門用語やレトリックも使いこなせているのに、けっきょくなにを言いたいのかわからない。筆が乗ったときにはおもしろい文章を書ける人なのに、乗らないときの原稿はどうにもわかりづらい。周囲を見回すだけでも、思い当たる人や文章はたくさんあるはずです。いったいなぜ、こんなことが起きてしまうのでしょうか?

結論から言います。

わかりにくい文章とは、書き手自身が「わかっていない」文章なのです。

テクニックの問題ではありません。語られている内容のむずかしさも関係ありません。わからないことを、わからないままに書いたから、わかりにくい文章になっている。それだけの話です。

ここまで調べるのは、基本中の基本

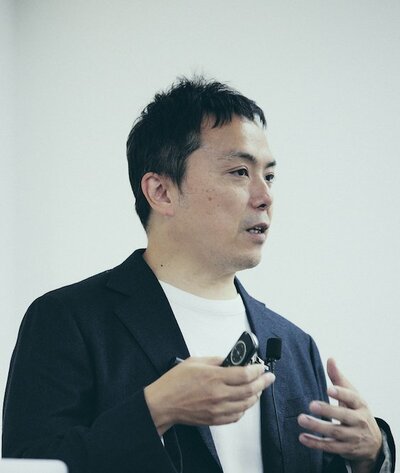

古賀史健(こが・ふみたけ)

古賀史健(こが・ふみたけ)1973年福岡県生まれ。九州産業大学芸術学部卒。メガネ店勤務、出版社勤務を経て1998年にライターとして独立。著書に『取材・執筆・推敲』のほか、31言語で翻訳され世界的ベストセラーとなった『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』(岸見一郎共著、以上ダイヤモンド社)、『古賀史健がまとめた糸井重里のこと。』(糸井重里共著、ほぼ日)、『20歳の自分に受けさせたい文章講義』(星海社)など。構成・ライティングに『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』(幡野広志著、ポプラ社)、『ミライの授業』(瀧本哲史著、講談社)、『ゼロ』(堀江貴文著、ダイヤモンド社)など。編著書の累計部数は1300万部を超える。2014年、ビジネス書ライターの地位向上に大きく寄与したとして、「ビジネス書大賞・審査員特別賞」受賞。翌2015年、「書くこと」に特化したライターズ・カンパニー、株式会社バトンズを設立。2021年7月よりライターのための学校「バトンズ・ライティング・カレッジ」を開校。(写真:兼下昌典)

たとえば、あるライターさんが「わたしの好きな映画」をテーマにインタビューしたとしましょう。

無類の映画通として有名な俳優さんに、生涯のベスト3を挙げてもらったとする。さすがにマニアックなセレクトで、3本とも知らない映画だったとする。取材が終わったあと、映画のタイトルで検索をかける。ウィキペディアあたりで、監督、主演、あらすじなどを調べていく。それらを踏まえたうえで、俳優さんのことばをまとめた原稿をつくっていく。

おそらくその原稿は、つかみどころのない、わかりにくいものになるでしょう。

どんな映画なのか、「わかっていない」ままに書いたからです。自分の目で観ることもしないで、自分の理解以上のことを、伝聞のままに書いたからです。

まっとうなライターだったら、挙げてもらった3作品を観ることはもちろん、各監督の他作品も観るでしょう。たとえ過去に観たことのある映画だったとしても、もう一度観なおすでしょう。取材の目をもって観なおせば、かならず発見があります。インタビューのなかで聞いたことばが、より立体的に浮かび上がってきます。

めざすべきは「曇りのない文章」

ぼくの場合はこれに加え、監督や俳優の評伝などにも目を通します。手に入るのなら、公開当時の映画雑誌も取り寄せる。その当時どんな映画が人気を博し、映画界にどんな流れが生まれていたのか理解につとめる。それだけ考えればきっと、「この3作品を選んだということは、この俳優さんは、こんな人生観、こんな家族観、こんな職業観を持っているんじゃないか」といった仮説だって浮かんでくるでしょう。仮説があれば、相手を別の角度から眺め、語られたことばを別の視点から読み返すことができる。読み返せばまた、あらたな発見があるでしょう。

これはしばしば誤解されるところなのですが、「わかりやすい文章」とは、「レベルを落として書かれた文章」を指すのではありません。

書き手自身が、わかっている。対象をわかったうえで、書いている。対象をとらえるレンズに、いっさいの曇りがない。「わかりやすい文章」とは、そうした「曇りのない文章」のことを指すのです。

わかったつもり、知っているだけ

の状態で書いてはいけない

ぼくも、あなたも、まわりにいる大勢の人も、あきれるほど多くのことを知っています。たとえば第一次世界大戦。たとえば千利休。たとえばリオのカーニバル。あるいはエルビス・プレスリー。ぼくはどれも知っているし、あなたもきっと知っている。簡単な解説を添えて語ることだって、できるかもしれません。

では、これらを「わかっている」と明言できる人が、どれだけいるでしょうか。

少なくとも、ぼくにはできません。それぞれについてぼくは、自分のあたまを使って考えたことがない。深く調べ、深く考え、そこから自分なりの結論を導き出したおぼえが一度もない。与えられた情報を無批判にインプットしただけ、つまりは「知っている」だけなのです。知識としては知っていながら、わかっていないのです。

だからこそ、深い取材が大事なのです。

取材を通じてライターは、たくさんの情報をインプットしていきます。資料を読み、足を運んで、話に耳を傾け、問いをぶつける。からっぽだった「わたし」という容器が、あたらしい情報で満たされていく。

しかし、その情報のほとんどは「知っている」範疇だと思ったほうがいいでしょう。自分のあたまで考えきれておらず、わかりきれていない。もっと調べて、もっと考えていかないと、ことばにできない。文章から「曇り」がとれてくれないのです。

(続く)