メール、企画書、プレゼン資料、そしてオウンドメディアにSNS運用まで。この10年ほどの間、ビジネスパーソンにとっての「書く」機会は格段に増えています。書くことが苦手な人にとっては受難の時代ですが、その救世主となるような“教科書”が昨年発売され、大きな話題を集めました。シリーズ世界累計900万部の超ベストセラー『嫌われる勇気』の共著者であり、日本トッププロのライターである古賀史健氏が3年の年月をかけて書き上げた、『取材・執筆・推敲──書く人の教科書』(ダイヤモンド社)です。

本稿では、その全10章99項目の中から、「うまく文章や原稿が書けない」「なかなか伝わらない」「書いても読まれない」人が第一に学ぶべきポイントを、抜粋・再構成して紹介していきます。今回は、推敲編。自分が書いた文章を客観的な目で読み返すための3ステップについて。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

1回だけ、なんとなく読み返すのは

「推敲」ではない

推敲とはなにか。どんな作業のことを推敲と呼ぶのか。一般的に推敲は、赤ペン片手にいきなり「書きなおし」に取りかかる作業だと思われがちです。あるいは紙にプリントアウトすることもせず、つまり赤ペンを使うこともなく、すべてディスプレイ上で完結させてしまう人も多いでしょう。いずれにしても「読み返しながら、気になったところをその場で書きなおす」ことが、推敲作業の一般的な理解です。

しかし推敲は、一度かぎりの「読みながら、書きなおす」で終わるものではありません。わたしは推敲を、3つのステップで考えています。「音読」「異読」「ペン読」の3つです。

最初のステップは

「声に出して」読み返すこと

まずは赤ペンを持たず、書きなおすこともしようとせず、ひとりの読者として、その原稿を通読する。これが第一段階です。ここではかならず、音読してください。もしも人目が気になるようなら、声に出さず、口をパクパク動かしながら読むだけでもかまいません。

古賀史健(こが・ふみたけ)

古賀史健(こが・ふみたけ)1973年福岡県生まれ。九州産業大学芸術学部卒。メガネ店勤務、出版社勤務を経て1998年にライターとして独立。著書に『取材・執筆・推敲』のほか、31言語で翻訳され世界的ベストセラーとなった『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』(岸見一郎共著、以上ダイヤモンド社)、『古賀史健がまとめた糸井重里のこと。』(糸井重里共著、ほぼ日)、『20歳の自分に受けさせたい文章講義』(星海社)など。構成・ライティングに『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』(幡野広志著、ポプラ社)、『ミライの授業』(瀧本哲史著、講談社)、『ゼロ』(堀江貴文著、ダイヤモンド社)など。編著書の累計部数は1300万部を超える。2014年、ビジネス書ライターの地位向上に大きく寄与したとして、「ビジネス書大賞・審査員特別賞」受賞。翌2015年、「書くこと」に特化したライターズ・カンパニー、株式会社バトンズを設立。「バトンズ・ライティング・カレッジ」主宰。(写真:兼下昌典)

音読は、目と耳を使ってのインプットと、口と喉を使ってのアウトプットを同時におこなう、きわめて効果的な読書法です。耳から聴いてはじめて気づくこともあるし、声に出して(あるいは出そうとして)ようやく気づくミスや違和感もあります。普段の読書は黙読でかまいませんが、推敲にあたってはかならず音読からはじめるようにしましょう。

おそらく音読を終えたとき、あなたにはなんらかの違和感が残っています。

文体なのかもしれないし、リズムやテンポなのかもしれません。構造的な問題かもしれないし、もっと漠とした「なにか、違う」「なにか、不自然だ」の思いかもしれません。もしもひとつの違和感もなかったとすれば、あなたは書き手として天才なのか、読み手として甘すぎるのか、どちらかです。少なくともわたしは、自分の書いたどの原稿(第一稿)についても、読み返せばかならず違和感を持ちます。その違和感を正しくキャッチすることが、推敲の第一ステップです。

次のステップは

「見た目を変えて」読み返す

遅読家のわたしは、一冊の本を読みとおすのに、ひと晩以上はかかります。小説だったら数日かかるし、トルストイやドストエフスキーの大長編なら平気で何週間もかかってしまう。しかし自分の書いた本は、数時間で読めてしまいます。

文章が読みやすいからではありません。そこに「知ってること」しか書かれていないからです。自分の原稿を読むときわたしたちは、文章(具体)を読んでいるのではなく、書かれた内容(抽象)を読んでいます。その段落でなにを述べ、次の段落でなにを述べているか。そこからどう展開して、最後の一文にたどり着くのか。読んでいるのはせいぜいそのくらいで、一文や一文字の単位で読んでいるわけでは、決してありません。

しかも、文章読解に慣れきった人間の脳は、文中の誤字脱字を自動補正する機能を持っています。「ベスセトラーの本」を「ベストセラーの本」と補正して読んだり、「はじまめして」を「はじめまして」と補正して読んだりしてくれます。一般にタイポグリセミア現象と呼ばれる、脳の認知特性です。ありがたい機能ではあるものの、推敲にとっては大敵でしょう。自分の書いた原稿であれば、なおさら意味だけをすくい取って、文章に向き合うことをしなくなるのです。

そこで、せめて見た目だけでも「はじめて読むもの」に変換しておこなうのが、異読です。これは、ワープロソフト内での見た目を変えて読む作業。たとえば原稿を横組みの明朝系フォントで書いているとしたら、縦組みのゴシック系フォントに変換して読み返すのです。

いったいなぜ、見た目を変換するのでしょうか。

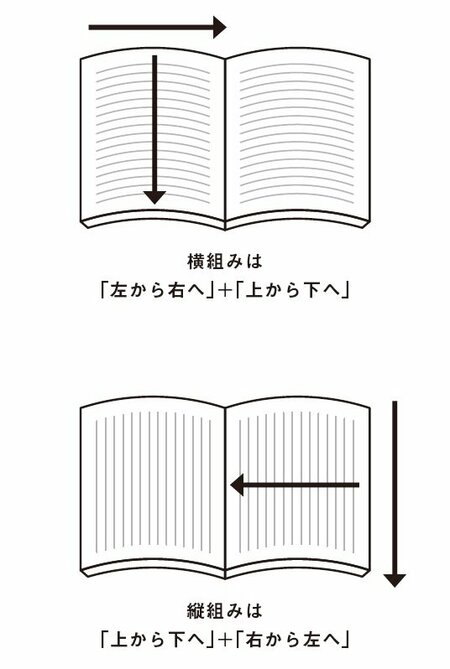

これは横組みと縦組みの両方を持つ日本語のありがたいところなのですが、横組みと縦組みでは視線の動きが違います。横組みの原稿は左から右へ文字が流れ、上から下に行が流れていきます。これに対して縦組みの原稿は上から下に文字が流れ、右から左に行が進んでいきます。

【横組みと縦組みの違い】

【横組みと縦組みの違い】

原稿全体の見た目が変わり、文字そのものの印象も変わり、読むときの目の動きまで変わる(できればフォントサイズも変更するといいでしょう)。この効果は絶大です。自分の書いた原稿でありながら、見た目としてはかなり「はじめて読むもの」に近づきます。音読したときに抱いた漠たる違和感の正体も、「異読」のなかで見極められるかもしれません。気がついたらその場でガシガシ削り、入れ替え、書きなおしていきましょう。

最近のわたしはワープロソフト上で変換するだけでなく、原稿をスマートフォンに転送して、ちいさな画面上で「異読」することも多くなりました。これもまた、見た目をガラッと変える手立てのひとつです。

最後は、ペンを片手に

「ひと文字ずつ」読み返す

音読、異読を経てようやく、赤ペンの出番になります。推敲の第三段階、「ペン読」です。

これは原稿を紙にプリントアウトして、朱字を書き込みながらおこなう推敲ですね。プリントアウトするにあたっては、ウェブ用の原稿なら横組みに、雑誌や書籍用の原稿なら縦組みに、フォントまで含めてなるべく掲載時に近い見た目に揃えておきましょう(1行あたりの文字数も掲載時と揃えられれば、なおのこといいでしょう)。

ペン読が持つ最大のメリットは、「書き込めること」ではありません。

書いたり消したりするだけなら、ディスプレイ上でもできます。ペン読がいいのは「ひと文字ずつペン先で追いながら読めるところ」にあります。印刷された文字を、ひと文字ずつなぞりながら、線を引くように読んでいく。文章の単位でなければ文の単位でさえもなく、「文字」の単位で読んでいく。これは、ペン読によってしかできないことです。わたしが紙と赤ペンを使ったペン読を推奨する、いちばんの理由はここにあります。

料理にたとえるなら推敲は、素材の状態を確認する段階(音読)、大胆に庖丁を入れていく段階(異読)、ていねいに小骨を取り除く段階(ペン読)の3ステップがあります。漫然と読み返したところで、それは推敲とは呼べません。音読、異読、ペン読の3つを習慣化しましょう。そして2度でも3度でも、そのサイクルをくり返していきましょう。

(続く)