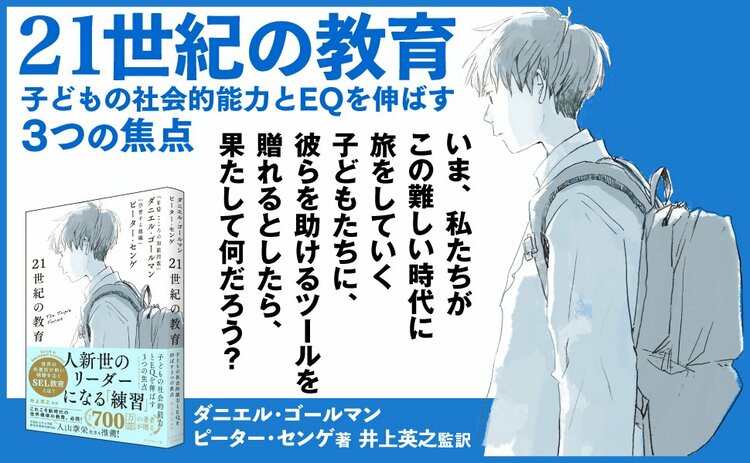

環境問題、社会的な分断といった難問だらけで正解を見つけるのが難しい時代。「知識詰め込み型の教育の限界。これからの子どもたちにはもっと人間らしい教育を……」。そう感じる人は多いだろう。2人の世界的権威であるダニエル・ゴールマン(『EQ こころの知能指数』)、ピーター・センゲ(『学習する組織』)もそう考えて、長年教育分野に貢献することに情熱を注いできた。その2人による共著『21世紀の教育 子どもの社会的能力とEQを伸ばす3つの焦点』(ダイヤモンド社)の内容から、新時代の世界標準の教育のイメージをお伝えする。今回は、ピーター・センゲによるシステム思考の教育の効果とそのチャレンジについて。(監訳:井上英之)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

システム思考は、学校に根づき始めた

今日、生徒の中に眠っているシステムに対する知性を簡単なツールと革新的な教授法で引き出せることは、多くの学校が示している。それはSELが自己や他者に対して注意を向ける力を向上させるだけでなく、物理、化学、歴史、社会科などの学科においても役立つ、より深いシステム理解にもつながることを示している。

うまく実施することができれば、システム思考の力を育むことで、私たちが直面している社会や環境などの課題に対する、生徒たちの自己効力感を高めることにつながるだろう。

システム思考の壁――動的複雑性

システムを理解しようとするとき、最初のチャレンジとなるのが、「原因と結果」「行動とその結末」のつながりが、一見して明らかではないということだ。

若い工学専攻の学生だった頃、私は動的な複雑性のひとつの原型として、ジャイロスコープを紹介された。この比較的シンプルな装置は、回転する輪が互いにつながっている単純なものに見える。ところが、輪の1つを押し下げると、意に反して左に動いたりするし、右に押すと上方に向けて回転していったりする。これは、ジャイロスコープの動きの法則の結果(すなわち角運動量保存の法則のひとつの事例である)として、人間の直観に反した動きをしているからだ。

実は、たいていの人がこの法則を身近なもので体験している。よい例が自転車だ。自転車にうまく乗れているとき、スピードを上げながら、実は倒れそうになっている方向に体を傾けることを身につけている。まったく逆なのが、歩いているときで、私たちは転ばないようにするために、減速して、倒れそうな方向から体をそらす。このように、因果の関係が自明ではない動的な複雑性は、私たちの周りの至るところに存在している。

時間的遅れが理解を難しくする

社会的な関係を理解しようとするとき、混乱しやすくなる要因が、行為とその結果の間に時間差があるということだ。

私にとって印象に残っている事例は、私の子どもたちがまだとても小さく、MIT(マサチューセッツ工科大学)の幼稚園に通っていたころの出来事だ。

ある日、息子が幼稚園から帰ってくるなり「誰々は嫌なヤツなんだ」と言った。ほんの数日前に、息子はその子のことを友達だと言ったばかりだったので、家族はびっくりした。そのことを指摘すると、息子は「ちがう、あいつは嫌なヤツなんだ」と答えた。

この突然の変化に、息子のリアリティの中で何があったのか理解しようと探っていくと、当然ながら理由があることがわかった(どんなことにも、常に理由はある)。その子が、一緒に遊んでいるときに息子の顔に砂を投げつけたとか、何か怒らせるようなことをしたようだった。

何年も前のことなので詳細までは覚えていないのだが、息子が、この出来事の残念な展開と自分がしていたことの関連について、何も気づけていなかったことはよく覚えている。

実際には、その何日か前に、息子がその子を傷つけるようなことを言ったか、貸してほしいと言われたものを貸さなかったといったことがあり、そして、その子からの反撃を受けたときには、もうとっくに息子はそのことを忘れていたようだった。

感情を傷つけられた友達が、同じように仕返しをしただけ、という事実は見えていなかったのだ。幼い息子にとって、それは人間関係に表れるタイムラグの初体験だった。

私たちは知らず知らずのうちに、自分の言動で誰かの気持ちを傷つけてしまうことがある―そして、その結末はあとになって目に見える形となる。この「時間的な遅れ」があるために、私たちは、自分がどのようにいま対応している問題を生み出しているのか、それを生み出した一部でもあるのか、の理解がぼやけてしまうのである。

理科の授業で公園を設計する教室

動的な複雑性を扱っているイノベーティブな先生たちを初めて見たのは、20年前、私が妻のダイアンと一緒に、アリゾナ州ツーソンにある、システム思考を教えている先端的な中学校を見学したときだった。

この学校がシステム思考を導入したのは、人類の歴史をつくってきた素晴らしい偶然の巡り合わせが、ここにもあったからだった。たまたま、MITの工学部の元学部長が引退してから近所に住んでいて、ある日ひょっこり学校にやってきて言った。「この学校でシステム思考をやるべきですよ」

この紳士、ゴードン・ブラウンは、工学教育の分野では有名な人で、1930年代にMITで、科学的根拠に基づいた工学カリキュラムを開発したことで知られている。余談だが、偶然にも私の恩師の恩師に当たる。私の恩師はジェイ・フォレスターで、私は彼が考案した「システムダイナミクス」の手法を学んだ。つまり、私はブラウンの孫弟子というわけだ。

ブラウンが最初にこの学校に現れてから約5年後、私たち夫婦がこの学校を見学したとき、システム思考とそれに関連する組織学習のアプローチが、ほぼ全授業に組み込まれていた。授業だけでなく、学校経営にも応用されていた。私が知る限り、少なくとも当時、そこまで行っている学校はなかった。今日、この分野の米国におけるリーダーの何人かは、この学校の卒業生だ。

その日、私たちは実際に理科の授業が行われている8年生の教室に入ったのだが、すぐに何か奇妙な感じに気づいた―教室に教師がいなかったのだ。あとでわかったが、数人の生徒が図書室での調べ物に困っていて、教師が手助けをするために教室を離れていたのだった(そう、調べ物は図書室でする時代だったのだ!)。

いちばん最初に驚いたのは、私たちがそこで「見なかった」ものに対してだった。ここで私たちが見ているのは、8年生の生徒たちである―ざっと30人くらいの14歳の子どもたちが、教師のいない教室にいる。普通、何を期待するだろうか? カオスではないだろうか。しかし、このクラスの生徒たちは教師がいないことに気づいてさえいないようだった。

聞いてみると、全員が市の北部に建設予定の新しい公園のデザインに協力する、1年がかりのプロジェクトに取り組んでいるのだと言う。教室中を見渡しても、目に入るのは生徒が2、3人ずつ真新しいマッキントッシュのコンピュータの前に座り、教師がつくったプログラムを使って熱心に作業をしている姿だった。

これは希望者だけが取り組む課外活動ではなく8年生のためのカリキュラムにある理科の授業だった。すべての8年生の理科の授業は―他の多くの科目も同様なのだが―実際の生活に密着したプロジェクトに編み込まれていて、1年間の終わりには彼らの提案を公園の運営委員たちに報告して、幕を閉じることになっていた。明らかに、全体のプロセスが生徒たちにとって非常に魅力的なものになっていた。

このプロジェクトが生徒たちにとってどれだけ魅力的か、見学者として実感したのは、2人の少年から、自分たちの議論を聞いて整理を手伝ってほしいと頼まれたときだった。彼らは、公園内の小道をどこに設けるかについて、異なる選択肢を検討していた。

1人の少年は、ある場所に小道を作りたがっていたが、もう1人の少年は、それに同意していなかった。1人目の少年の案では、小道はいくつかの美しい景観のそばを通る。シミュレーションモデルによれば訪問者の数が増え、収入も増えると見積もっていた。しかし他方の少年は、そのルートは昔からある墓地のそばを通っていると指摘した。短期的には収入増が見込めるかもしれないが、この小道の案では、一部の人々の強い反感を買うかもしれない。それが拡大すると公園全体が否定的に受け止められかねず、長期的には収入減の可能性もあると推論した。

こんなふうに、生徒たちはまさに現実の問題についての、動的な複雑性と格闘していた。そこで彼らは、システム思考の教育者が「システム思考家の習慣」と呼ぶもののうちの2つを実践していたことになる。

システムシンカーは、

●原因と結果の関係を探求するときは「時間的な遅れ」のインパクトを認識する。

●意図していなかった結果が、どこに現れるかを見つける。

私にとってこの理科の授業は、いまでも飛び抜けて印象に残っている。これまでに数多くのシステム思考を教える授業を訪問し、彼らが体現している革新的な教授法に心を打たれてきたが、最初に出会ったものだけに印象が強い。