ローラグに潜む社会課題を解決する「リーガルデザイン」

シティライツ法律事務所

シティライツ法律事務所弁護士

水野 祐 氏

プロフィール:弁護士(シティライツ法律事務所)。九州大学グローバルイノベーションセンター(GIC)客員教授。Creative Commons Japan理事。Arts and Law理事。グッドデザイン賞審査員。スタートアップ・上場企業の社外役員。著作に『法のデザイン 創造性とイノベーションは法によって加速する』(フィルムアート社)、連載に『水野祐が考える新しい社会契約〔あるいはそれに代わる何か〕』(WIRED JAPAN)など。

特別講演として、企業価値を高めるリーガルデザイン・マインドをテーマに登壇したのは、シティライツ法律事務所所属の弁護士の水野祐氏だ。水野氏は、新しい技術を使った大企業やスタートアップの新規事業を、より創造性あふれるイノベーションとなるようサポートしている。その中で「リーガルデザイン」という視点を確立し、『法のデザイン 創造性とイノベーションは法によって加速する』(フィルムアート社)などの著書もある。

水野氏は、リーガルデザインのアウトラインについて次のように説明する。

「リーガルデザインといっても、法律を作ったり改正したりすることではありません。既存の法をどのように解釈し、どう活用するのか。また、解釈を巡って規制官庁や政府とどのように対話をするのか。あるいは業界団体をどのように組成し、自主的なルール作りをしていくのかについて構想することを指します」(水野氏)

こうしたことによって、公民連携で法を一緒に作るなどの共創や、事業者間の契約の構築、知財戦略立案などに結び付けていくという。

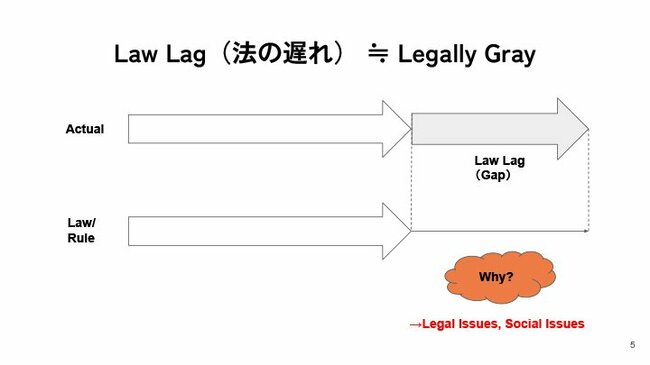

水野氏がリーガルデザインの背景として取り上げたのは「ローラグ」(Law Lag=法の遅れ)の存在だ(図1参照)。これは法に関わりなく進んでいく現実と法のはざまで、法規制の遅れによって生じるギャップを指している。日本では一般に「グレーゾーン」などと表現され、ネガティブな印象があるが、水野氏はここにこそ着目すべき価値があるという。

【図1】進行する現実と法のはざまで「ローラグ(=法の遅れ)」によるギャップが生じる

【図1】進行する現実と法のはざまで「ローラグ(=法の遅れ)」によるギャップが生じる拡大画像表示

「今ローラグによるギャップは、歴史上おそらく最も大きくなっており、現代社会が抱えている課題が集約されています。リーガルデザインの視点からローラグに目を向けると、避けるべきものではなく、むしろ正面から捉えることで社会課題解決につながると考えます」(水野氏)

「戦略法務」によって国際競争力を高める

こうしてリーガルデザインをキーワードに、法務に関する意識変革を呼び掛ける水野氏は今、「戦略法務」を提唱している。これは「企業の持続可能性または革新的な成長を確保するための経営戦略を、法的な観点から構成または支援する業務」と定義するものだ。ここで法務が支援する内容は多岐にわたるが、水野氏が注目を促したのは「パブリックリレーションズ」、あるいは「パブリックアフェアーズ」だ(以下、「パブリックアフェアーズ」)。

新規ビジネスを世に問うとき、時代に合った新しいルールが必要とされるときなどに効力を発揮するアプローチがパブリックアフェアーズだが、日本ではあまり意識されていないという。新規ビジネスが市場のシェアを拡大した場合、あるいは炎上後に判決が出て和解や法改正、法解釈や運用の変換・転換に落とし込んでいく際、積極的な世論喚起や対話などの活動によって世論を形成し味方に付けていく。これを、業界団体の組成や、NPOやNGO(非政府組織)などとの連携によって大きな影響力につなげていく。こういったパブリックアフェアーズと戦略法務の連携が、米国などでは一般的に行われるが、日本での事例はまだまだ少ないという。

こうして水野氏が戦略法務を重要視する背景には、日本企業の国際競争力の低下に対する危機意識がある。水野氏はこのような問題意識から、経済産業省の「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会」などにも委員として参画し、報告書作成などにも関与している。

中でも注力しているのは、日本企業の経営層に対し、法務に対するネガティブな印象を改め、価値創造に貢献できる存在であることを、実例や分析を通じてアピールすることだ。

特別講演の最後で水野氏は、日本企業はまだ法務を経営の道具として十分に使いこなせていないことを指摘しつつ、法務とは事業の可能性を広げる機能であり、企業の価値創造に貢献できるということを改めて説いた。そして新しい事業をつくることと、社会に新しいルールを作っていくことはニアリーイコールであり、「日本企業では『ルールがどうなっていくか』については意識的ですが、『ルールがどうなっていく“べき”か』『どうある“べき”か』までを主体的に考えていくマインドセットがまだ不十分。後者こそがリーガルデザイン・マインドであり、もっと日本企業に根付いていってほしい」と述べ講演を終えた。