写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

酒はグイグイ飲むし、コメもラーメンもガンガン食べる、それでいながら「糖尿病、心配っすよね」と互いを気遣いあう男たちは夜の街に大勢いる。言うまでもなく、要注意だ。ハイリスク予備軍であるメタボ男性の健康診断データをもとに、糖尿病の進行を学んでいこう。※本稿は、野口 緑『健康診断の結果が悪い人が絶対にやってはいけないこと』(日経BP)の一部を抜粋・編集したものです。

1年で5.5kg増、血糖値は急上昇!

メタボ健診でひっかかった54歳男性

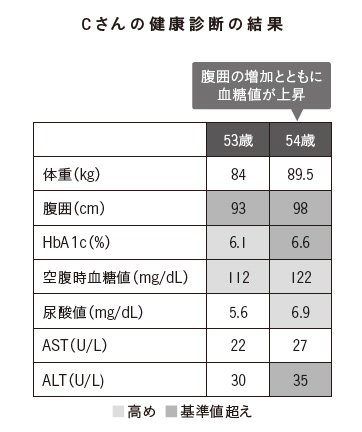

54歳男性のCさんはもともと太り気味。1年前は体重84kg、腹囲93cmで、すでにメタボの基準を超えていました。

それが今年の特定健診(メタボ健診)では、体重89.5kg、腹囲98cmとさらに増加。それとともにHbA1cが6.6%、空腹時血糖値が122mg/dLと、糖尿病のギリギリ手前になっていました。

尿酸値も基準値の上限ギリギリの6.9mg/dLに上がっていました。メタボになって内臓脂肪が増えると尿酸の産生が進み、同時に尿酸の排泄低下が起こるため、一般に尿酸値は上がります。

脂肪肝も進んでいて、肝機能の数値を表すALTやASTも上がっていました。ALTやASTは肝細胞の中にある酵素で、これらの数値が高いということは、それだけ多くの幹細胞が壊れていて、肝臓がダメージを負っていることを意味します。

同書より 拡大画像表示

同書より 拡大画像表示

Cさんは1年で体重が5.5kg増えて、腹囲が5cm増加。それとともにHbA1cや空腹時血糖値が上昇しました。つまり内臓脂肪が増えたことで糖代謝が悪くなったわけです。

インスリンが血中の糖を

中性脂肪に置き換えていく

膵臓のβ細胞から分泌されるインスリンは「血糖値を下げるホルモン」というイメージがあるかもしれませんが、このインスリンは脳に必要なブドウ糖を維持するため、「血糖をコントロールするためのホルモン」です。

食事をしていない就寝中などは、

そのため、食事をとっていない時間帯も含めて、インスリンは1日中一定量が分泌されています。これを「基礎分泌」といいます。一方、食事で血糖値が上がったときは大量のインスリンが分泌されて、余分な糖を肝臓や脂肪細胞などに取り込むように働き、血糖値を下げます。このときのインスリン分泌は「追加分泌」と呼ばれています。

大量に分泌されたインスリンは、血液中の糖を中性脂肪に置き換えて脂肪細胞に取り込みます。Cさんが5kgも太ったということは、インスリンが十分に分泌されていたということ。ところが、メタボになって内臓脂肪が増えると、脂肪細胞から分泌されるTNF-αなどの悪玉の生理活性物質によって、インスリン作用が落ちる状態が生じます。