1月13日の昼前、トルコ最大の都市イスタンブールの自宅にいた邦人女性は、巨大なドラを打ち鳴らしたかのような轟音を耳にした。

十数キロメートル離れた旧市街地の観光名所で白昼強行された爆弾テロ。ドイツ人観光客ら25人が死傷し、当局は過激派組織「イスラム国」(IS)による犯行と断定した。

トルコでは、昨年10月にも首都アンカラで100人余りが死亡するテロが起こっている。テロの脅威もさることながら、冒頭の女性が不安視するのはトルコ世論の右傾化だ。「反戦を望む思想が批判され、言論の自由がなくなっている。息苦しさが増している」。

トルコでは、分離独立を目指すクルド人の武装勢力と政府との衝突が1980年代から続く。2013年に休戦し、和平合意交渉が進むかと思われたが、エルドアン大統領は「トルコにとってはクルド人武装勢力もISも同じ」と見なし、軍事攻勢を強めている。

女性は「国内の大半のクルド人は普通の生活を送り、長年共存を続けてきた。トルコ人とクルド人の対立が深まり、民族の亀裂が生じている」と話す。

イスタンブールのテロの翌日、1万㌔㍍離れたインドネシアの首都ジャカルタでも自爆テロが発生した。02年のバリ島爆弾テロなどインドネシアではイスラム過激派によるテロが相次いだが、ここ数年は沈静化していた。「国内で抑え込まれている急進派が事件に触発され、テロ活動を再び活発化させる可能性がある」。ジャカルタの報道関係者はそう分析する。

〝震源地〟の中東では、サウジアラビアとイランの対立激化で地域情勢の不安定化に拍車が掛かる。シリア内戦は、アサド政権をイランが支援し、反政府勢力をサウジアラビアが支援する代理戦争の様相を呈し、米国やロシアといった大国の思惑や宗派、民族の問題が複雑に絡み合う。ISの掃討は一向に進まず、テロと憎悪の連鎖を断ち切れない。

国家間のパワーバランスを

地理的条件を踏まえて捉える

日本貿易振興機構(ジェトロ)の中東アフリカ担当者は「ISが現れて以来、日系企業の中東への投資が減っている。既に進出している企業も出張を控えるなどの影響が出ている」と話す。成長が鈍化する新興国でテロのリスクが高まれば、投資や消費がさらに冷え込む要因となってしまう。中東の不安定化は、言うまでもなく日本のエネルギー危機に直結する。

水面に投じられた小石の波紋のように、ある地域の局地的なテロや紛争が世界中に影響を広げていく。波紋の移ろいを予測するのは極めて難しい。

複雑怪奇な国際情勢の理解を助ける学術的な視点として今、地政学に注目が集まっている。国際政治や軍事、そして経済など国家間のパワーバランスを、各国の地理的条件を踏まえて捉える学問だ。

世界で初めて地政学という言葉を使ったスウェーデンの政治学者、ルドルフ・チェーレンは、国家を「有機体」と見なしたが、であれば国家の動向を知るために着目すべきは、その「肉体」である国土の位置と形状ということになる。

実際、世界のキープレーヤーたちの思惑も、地図を眺めながらだと理解しやすいところがある。

米国が長く「世界の警察官」を自任してこられたのは、国境を接して緊張関係にある国が少なく、欧州やアジアの大国からも離れているため、世界で起こる争いを安全地帯から監視できたためだ。

ロシアがあれほど広い国土を持ちながら、いつの時代も南に勢力を広げたがるのは、使い勝手の良い「凍らない港」を確保したいからに他ならない。

また、陸続きに国境を接する国が14もあり、常に陸側に意識を配らざるを得なかった中国は、日本を抜き米国に次ぐ経済大国になって自信を付けたことで、日本のある海側に野心を向け始めた。

さらに、国家の枠組みを超えて拡散・連携するISのような非国家組織も、領土拡大という土地に執着した目的を持つ以上、その行動原理を読み解くために地政学的アプローチは不可欠になる。

日本がグローバル市場のプレーヤーである以上、国際情勢の荒波から決して逃れることはできない。予測不能な世界の潮流を読み解こうとするとき、地政学は必ず何らかのヒントを与えてくれるはずだ。

ヒトラーが傾倒したことから

戦後の日本では禁断の学問

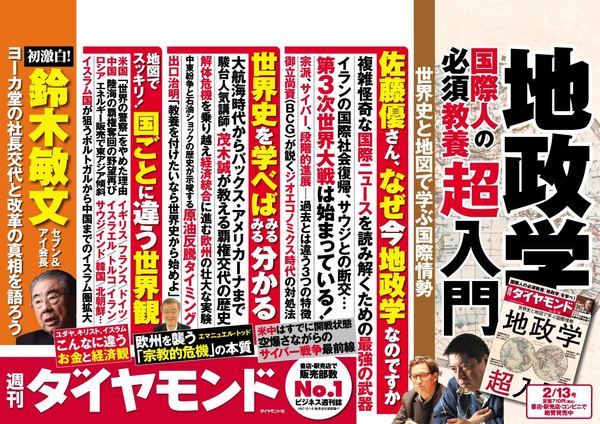

さて、「週刊ダイヤモンド」2月13日号の特集は「地政学超入門」です。

冒頭の、特集からの引用記事にもあるように、地政学とは「地理的な位置関係が国家の政治や経済、軍事などに与える影響を多面的に分析する・研究する試み」というものです。

実は、第2次世界大戦後の日本では、地政学は「禁じられた学問」でした。

戦前までは、日本でも京都大学などで研究がなされてきたのですが、戦後は連合国軍総司令部(GHQ)の命令で地政学を研究すること自体が禁じられ、地政学的な要素を含む関係書籍をリストアップし抹消、いわゆる「焚書」の対象とされたのです。

特に、ヒトラーが傾倒し、ナチスドイツが地政学的な考え方を国家の公認イデオロギーにしていた経緯があるため、日本では“負の学問”としてタブー視されていましたが、米国、ロシア、中国などでは研究されてきました。

そして昨今、複雑怪奇な国際情勢を理解するために、地政学的な見方の重要性が増しています。さまざまなメディアで、地政学あるいは地政学リスクという言葉を耳にすることが増えました。

また、その地域や民族が持つ行動原理を知るには、「地図」を念頭に置くと同時に、現在に至る「歴史」を知ることも不可欠です。もちろん、どんな宗教を信仰しているかということも含めて、です。

特に、同じ事象でも国ごとに受け止め方は違ってきます。主要国がどんな「世界観」で世の中を見ているのか。世界のキープレーヤーである15の国と組織について、政治状況、民族性、歴史、そして地理的条件を踏まえ、個別に彼らの行動原理を地政学的に理解していくというアプローチも試みました。

佐藤優さん、出口治明さん、御立尚資さん、茂木誠さん、エマニュエル・トッドさんなど国際ニュースの達人たちの解説も満載です。

地図と歴史を武器に、激動する世界を読み解いていきましょう。