「知識が少ないのは危険なことだ。知識がありすぎるのも」(アルバート・アインシュタイン)

「知識が少ないのは危険なことだ。知識がありすぎるのも」(アルバート・アインシュタイン)

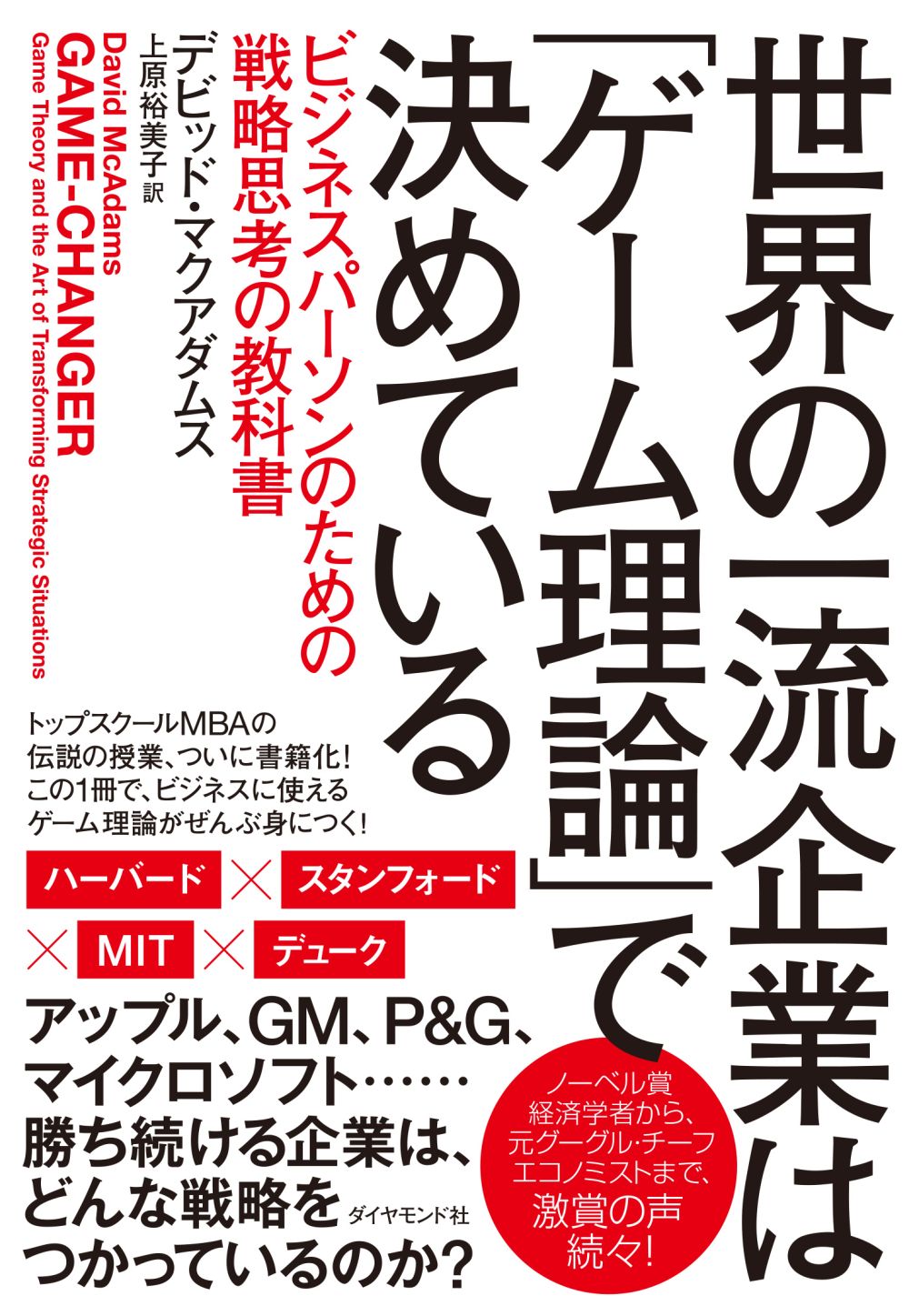

世界のトップMBA受講者たちがこぞって学ぶ「ゲーム理論」。ビジネスから実生活まで役に立つ、というゲーム理論を用いた思考法には、万能であるがゆえの「落とし穴」があるという。ハーバード、スタンフォードで研鑽を積み、MIT、デューク大学のMBAで超人気となったマクアダムス教授がその例として挙げたのは、あっと驚く意外な人物だった――。『世界の一流企業は「ゲーム理論」で決めている』より、あのニュートン、そしてノーベル賞経済学者の「大いなる誤算」をご紹介しよう。

天才ニュートン、愚かにも1万ポンドを失う

ゲーム理論の使い方が適切でないと、それはむしろトラブルを引き起こす種ともなる。ゲームをモデル化する過程で、そのモデルに潜む先入観、予想に対する根拠のない自信、その自信が生み出す同じく根拠のない推奨、さらには変化する条件に対して精神的に目をつぶる姿勢に、人は簡単に引きずり込まれる。このモデル化プロセスの罠に落ちないためには、ゲーム理論で考える人間自身に、自制心とエネルギー、そして柔軟な思考回路が必要だ。そうした思考回路に根ざしたゲーム認識力がなければ、ゲーム理論は無用の長物どころか、振りかざす本人にとっても危険な武器となる。

調査会社ギャラップが2012年に実施した世論調査によれば、アメリカ人の45%が自宅に銃を置いている。銃は身を守る武器になるが、新たな危険を呼び込む存在でもある。幸い、きちんと訓練を受け(安全かつ正確に撃つ方法を学ぶなど)、最善の扱い方(子どもの手の届かない場所に保管するなど)を採用していれば、危険が生じる確率は低減可能だ。

だが、数学理論は違う。誰よりも訓練を受け、専門知識を積んだ者の手に数学理論があるときほど、それはきわめて危険な武器となりやすい。

アイザック・ニュートンは天才だった。ニュートン力学を確立し、微積分法の発展にも寄与した彼は、ごく自然な流れで、自分の分析能力を駆使して株で金儲けもできると考えた。何しろ同時代の誰よりも詳しく運動の法則を知っているのだ。それだけの知識をもつ彼の前では、一般の株式ブローカーであろうが投機熱に浮かされた鍛冶屋であろうがかなうはずがない。しかも1720年という年は、まだ歴史が浅かったイギリスの株式市場が空前の活況を見せており、ひと儲けするには最適なタイミングだった。株価の変動は目をむくほどに激しく、その動向──株式の運動──を予測できれば一攫千金も夢ではなかった。

特にニュートンの目を引いたのは南海会社(サウスシー・カンパニー)という会社だ。1711年に設立され、スペインの南アメリカ植民地における貿易を一手に押さえていた。「新世界」との貿易で見込める莫大な富ほど、18世紀の投資家を熱く沸き立たせるものはない。1720年1月の時点で100ポンドだった南海会社の株価は、熱狂に押されて7月には1000ポンド間際まで上昇し、12月にはふたたび100ポンド付近に下落した。うまく波に乗って暴落直前に売り抜けた投資家だけが、この「南海泡沫(バブル)」でひと財産を築いた。だが、大きく財をなした勝者の陰には、大きく財を失った敗者が同じ数だけ存在していた。

残念ながら、ニュートンは後者だった。中流家庭の年間所得が200ポンドという時代に、彼は1万ポンドを失った。日記には、「人間の狂乱」を把握できなかったと記している──まるで、ニュートンが予測したとおりの行動をしない人間たちのせいで、彼が損失をかぶったとでもいうように。だが実際には、非難を受けるべきは誰でもないニュートン自身だった。能力に対する過信が失敗を招いたのだ。

ニュートンが発見した万有引力と運動の法則が当てはまるのは、惑星その他の天体など、目的を達しようとする「意志」をもたない無生物のみ。NASAが火星に探査機を送るときも、検討すべき複雑な要素や変動要因は多々あれど、少なくとも1点に関しては確信していられる。探査機の接近に気づいた火星が逃げ出すことはありえない、と。だが、株式市場を含め、人間のゲームにおいてはそうした事態が生じるのだ。そしてそれは、ニュートンの時代だけではない。現代でも、同様だ。