主力のSI事業は好調なのに大規模再編を実行

6期連続最高益の電通総研が「今」変わる理由

――2024年1月、子会社のコンサルティング会社2社(アイティアイディとISIDビジネスコンサルティング)の統合と、電通グループのシンクタンク機能(旧電通総研)の取り込みという、大規模な組織再編を行いました。足元の業績は好調ですが、なぜこのような大きな機能拡充を決断したのですか。

システムインテグレーション(SI)とコンサルティング(コンサル)、シンクタンクの三つの機能を確立・強化し、社会課題の解決なども視野に入れた価値を提供していくためです。

今は当たり前になり過ぎたかもしれませんが、ここ2~3年の企業、社会におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)のニーズには、すさまじいものがありました。競争力の強化や少子高齢化への対処、脱炭素などを目的とするDXにはゴールがありませんので、こうした潮流は今後も続くでしょう。

だから、われわれが主力とするSI事業は好調なんですよね。しかし、長期経営ビジョンに「2030年のありたき姿」として掲げた「社会、企業、生活者の期待に応える存在」となり、売上高を3000億円に倍増させる目標を達成するためには、お客さまの顕在化したニーズに応えるだけでは足りないと考えました。

電通総研はこれまで、お客さまの業務への深い理解や、テクノロジーの実装力に基づいたソリューションとプロジェクトマネジメント力を提供することによって、お客さまから高い評価を頂いてきました。だからこそ23年12月期まで、売上高と営業利益が6期連続で過去最高を更新できたのだと思っています。

ただしこういった好環境下では、「まずはお客さまのニーズに応える」という、受け身に近いビジネススタンスが強まっていたことは否めません。

――そもそもSIerは一般的に、顧客から提示される課題や要件に応えていくのが仕事ですからね。

一方で今、お客さまにはDXを巡る新たな課題が生じています。「DXを推進しようと新しいデジタルツールの導入やシステムの変更を行ったものの、生産性の向上や業務の効率化などの手応えを感じられない」という課題です。

今回の組織再編は、こうした新たな課題に直面するお客さまに対し、根本的な解決提案を行うべく社内変革を推進するための決断です。SIに加えてコンサルとシンクタンク機能を確立・強化することにより、戦略提案や、その“根拠”となる社会課題の発見、発信、解決支援などを積極的に行っていきたい。

われわれにはもともと、お客さまのDX関連課題の解決に直結するノウハウがたくさんあります。例えば、統合人事システム「POSITIVE(ポジティブ)」や、連結会計システム「STRAVIS(ストラビス)」、都市OSソリューション「CIVILIOS(シビリオス)」、製造業向け開発支援ソリューション「iQUAVIS(アイクアビス)」、地域金融機関向けソリューション「BANK・R(バンクアール)」など、独自開発したソフトウエアを数多く保有しています。

また、あらゆるソフトウエアメーカーと中立的にお付き合いしてきたため、システムを構築するにしても、適切なテクノロジーの組み合わせを提案することができます。

それらのノウハウや製品を最大限に生かし、課題・戦略設定からシステム実装までを一気通貫で担って変革を実現する、企業や社会の真のパートナーになりたいのです。

電通総研の「一気通貫モデル」が

ありきたりでないといえる訳

――上流から下流まで――。似たような機能拡充を行うライバル会社は多いですが、新社長としてどう差別化を図っていきますか。特に、規模が小さいコンサルとシンクタンク機能では成長の軸をどこに置く考えでしょうか。

コンサル機能については、まずは電通総研本体に統合したコンサル2社の強みを徹底的に強化したいと考えています。すなわち、製造業におけるものづくりやサプライチェーンの改革といった、専門性が高い上に標準化されておらず、他社が容易に参入できない分野です。

さらに、製造業を中心に培ってきたコンサルの知見やノウハウを他業界に横展開したり、社会課題や地方創生分野におけるコンサル力を強化したりすることで、包括的な成長を目指します。

もちろん、コンサルを行う過程でシステムの改善が必要になれば、SI部隊が請け負っていきます。この5年くらいで活発化してきたコンサルとSIの連携を、今回の統合をきっかけに加速させていきたい。

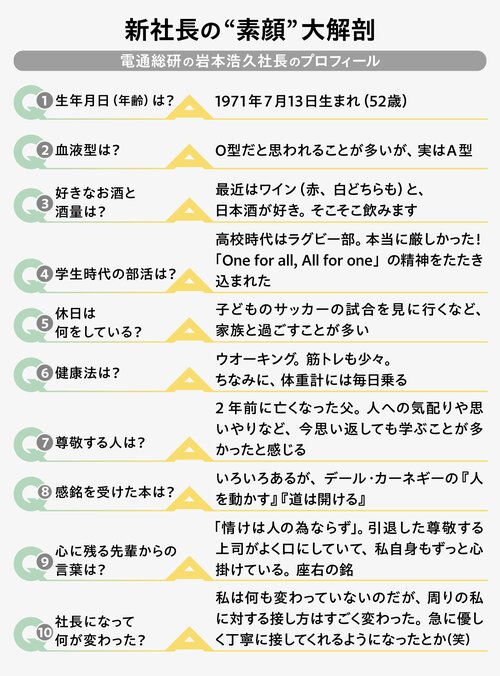

いわもと・ひろひさ/1995年上智大学理工学部卒業後、電通国際情報サービス(現電通総研)入社。2018年執行役員、19年上席執行役員、21年常務執行役員。23年からは専務執行役員として全事業セグメントを統括するとともに、電通グループの国内事業を統括・支援するdentsu Japanの執行役員やDXプレジデントも務めた。24年3月より代表取締役社長(現職)。

いわもと・ひろひさ/1995年上智大学理工学部卒業後、電通国際情報サービス(現電通総研)入社。2018年執行役員、19年上席執行役員、21年常務執行役員。23年からは専務執行役員として全事業セグメントを統括するとともに、電通グループの国内事業を統括・支援するdentsu Japanの執行役員やDXプレジデントも務めた。24年3月より代表取締役社長(現職)。

シンクタンク機能は、コンサルビジネスや、われわれに強みのあるソフトウエアにつながるような社会課題をテーマに据え、調査・提言などを行って強化していってほしいです。

SIにつながるテーマとしては、社会課題をはじめ、企業におけるDXへの期待と課題、人的資本経営の在り方などが考えられるでしょう。あるいは、災害や防災に関する調査・提言を行い、SI部隊と共にCIVILIOSを絡めてソリューションを提案すれば、耳を傾けてくださる地方自治体があるかもしれません。

SI、コンサル、シンクタンク部隊がそれぞれ成長するだけではなく、三つの機能をつなげることによって新たな価値をどう生み出すかまで考える組織にしたい。主力のSIにしても、コンサルとシンクタンクの視点や顧客基盤を活用すれば、成長の可能性はもっと広がるはずです。

昨夏から始動した

「売上高倍増計画」のキー部隊

――電通総研が中期経営計画で打ち出している「テクノロジーや業界、地域などの枠を超えた『X Innovation(クロスイノベーション)』」を推進していくためにも、機能連携は重要そうですね。

今年1月には全事業部に横串を刺すべく、「プロジェクトクリエーション室」を新設しました。社外から一つの事業部だけでは対応し切れない相談が持ち込まれた際に、全社の知見を結集して解決策を検討するための組織です。

昨年7月に同様の目的で組成し、私が議長を務めていたチームを正式に組織化した形です。メンバーは、各事業部から「できない理由ではなく、できる方法を探し、工夫して目的達成に動ける人」を集めてもらいました。

――うまくいけば「30年に3000億円」という売上高倍増計画にも寄与しそうですが、事業部の融合は「言うはやすく行うは難し」。実績は出ているのですか。

幸いなことに前身チームの頃から連携は順調に進んでいます。代表的な実績は、「Know Narrator(ノウナレーター)」の開発。ChatGPT環境を企業内に構築し、その活用や教育をセキュアに推進する生成AIソリューションです。厳しいセキュリティー対策が求められる金融業、人手不足の影響が大きい製造業、DXを積極的に推進している大手企業や官公庁を中心に、短期間のうちに30社以上に導入されました。

生成AIの活用ソリューションについては、何十社ものお客さまから問い合わせを頂いていたため、事業部横断で最適な製品の企画・開発を推進できたのは本当に良かったです。

電通総研は、今、仕事への考え方をはじめ、大きな自己変革が必要なフェーズにあります。われわれの現在の好業績は、先人たちが競争力のある強い製品を生み出してくれたからこそです。じゃあ私たちは次世代のために何を残せるのかと考えた結果が、組織再編を契機とする今回の社内変革でした。少なくとも部長以上のマネジメント層には、5年、10年先を見据えて挑戦する責任がある。

現状に満足することなく、良い意味での緊張感を醸成し、従業員と会社の成長がシンクロしていくような組織にしたいと考えています。