近年ではすっかり組織づくりのキーワードにもなった「多様性」。「多様性がイノベーションの源泉である」とまでいわれているが、では実のところ、多様性を独自の強みに換える組織をデザインできるリーダーはどれほどいるだろうか。そこで今回インタビューをお願いしたのが、ソニーコンピュータサイエンス研究所の社長・北野宏明氏だ。世界のトップタレントを引き寄せるR&D組織のデザイン力によって、「属人性の価値」を最大限に発揮する異能集団を率いている。AI研究の世界的な第一人者であるとともに、ミッションに合わせた組織をつくり上げる稀有な経営者が、多様性マネジメントの極意を語る。

ノンコア事業売却のジレンマをどう乗り越えるか持続的成長に向けた未来への布石

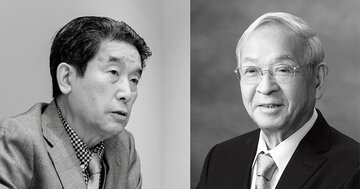

元オムロンCFOの日戸興史氏、CVCアジア・パシフィック・ジャパン代表取締役の赤池敦史氏、早稲田大学商学学術院教授の鈴木一功氏が登壇し、「事業売却」のテーマに議論が行われたダイヤモンドクォータリー エグゼクティブ・ラウンドテーブル第2回の内容を紹介する。

組織の融合と対話を促すリーダーシップとは

資生堂 シニアアドバイザーの魚谷雅彦氏が登壇、「世界で勝てる日本発のグローバルビューティカンパニーを目指して」と題して講演を行った。本稿では、魚谷氏が自身のキャリアを振り返りながら、グローバル企業におけるリーダーシップのあり方と、自身のCxO制度にまつわる体験を語った講演をリポートする。

不確実性の高まりを背景に、日本企業は変革を求められており、経営層には従来にない発想での舵取りが必要になっている。そうした問題意識の下、2025年7月23日にダイヤモンドクォータリー エグゼクティブ・ラウンドテーブル「ダイナミックな成長に向けて自社の強みをどう再編集するか」(PwC Japanグループ共催)が開催された。本ラウンドテーブルは、全4回開催されるシリーズの第1回。2つの基調講演では、京都先端科学大学教授の名和高司氏が、日本企業が成長のダイナミズムを取り戻すための道筋を解説。また、ダイキン工業執行役員の植田博昭氏は、M&Aの活用によって「空調で世界一」を実現した急成長の軌跡を振り返った。本稿では、両氏の講演と併せて、その後に聴講者を交えて行われた全体ディスカッションの内容をリポートする。

DX投資は多くの企業にとって不可欠なものとなっているが、その投資に見合う成果を上げていると断言できる企業は多くないだろう。DXの成功を突き詰めるには、経営者、ビジネス部門、IT・デジタル部門それぞれの視点のベクトルを合わせる必要がある。あずさ監査法人のデジタルアドバイザリーをリードする3人のプロフェッショナルが、DXへの新たな道筋を示す。

AIは企業のビジネス活動や提供する製品・サービスに組み込まれ、社会実装が急速に進んでいる。一方で、AIに対するさまざまな懸念も高まっており、信頼性・安全性を担保したAIの開発・活用を支える「AIセキュリティ」の構築が急務だ。企業の経営層はAIセキュリティをどのようにとらえ、舵取りすべきか。KPMGコンサルティングの2人の専門家が、その疑問に答える。

既存の業務や役割の多くがAIに置き換わる未来は、悲観すべきものではない。AIとの協働こそが、人を創造性の低い業務から解放し、ダイナミックな知識創造を可能にするからだ。組織にとってそれは、絶え間ないイノベーションの創出を意味する。『GPT時代の企業革新』の共著者であるRidgelinezの2人が、「人間にしかできないこと」の本質を問いながら、人とAIの協働による知識創造プロセスを提示する。

AIやIoTなど最新テクノロジーが製造現場に導入され、DXの取り組みが活発になっている。しかし、そうした取り組みが成果につながっていないケースが少なくない。DXをビジネス価値につなげるためには、どのようなポイントに注意すべきだろうか。東京大学大学院工学系研究科教授の森川博之氏に話を聞いた。

ゴールデンウィーク直前の2025年4月下旬、石破茂首相と5人の関係閣僚が東京大学本郷キャンパスの松尾研(松尾・岩澤研究室)を訪れた。生成AIの集中講義を受け、スタートアップ経営者らと車座で意見交換するためだ。石破首相は「目から鱗の一日だった」と述べているが、松尾研を中心とするエコシステムからは、日本の次代を担う起業家とイノベーション人材が次々と巣立っている。長い停滞の時間を過ごしてきた日本は、ゲームチェンジャーを生み出すために何をすべきなのか。松尾豊教授に聞く。

2025年1月25日、日本の経営学の泰斗、野中郁次郎先生が他界した。『ダイヤモンドクォータリー』誌の創刊に当たっては、先生にひとかたならぬご支援をいただいている。この夏号では、追悼の念と生前のご厚情への感謝を込めて、先生が富士通総研経済研究所理事長を務めていた頃の仲間であった野村昌弘氏著『GPT時代の企業革新』(ダイヤモンド社)の前書きとして野中先生が寄せた小論を紹介する。

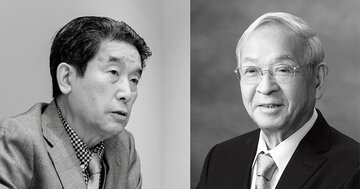

日本は1980年代にはジャパン・アズ・ナンバーワンと評されて我が世の春を迎えたが、その後に訪れたバブル崩壊により凋落を始め、平成から令和へと長きにわたる低迷の歴史を歩むことになる。「失われた30年」は、私たち日本人の自信を奪っていくのに十分な時間だった。だが、いつまでも自虐的なムードに浸っている暇はない。次の100年に向けて日本企業はどうアップデートすべきなのか──。弊誌はその答えを、日本経営史研究の第一人者に求めた。大阪大学名誉教授の宮本又郎氏、国際大学学長の橘川武郎氏の2人である。転換点となった出来事を絡めながら、長い時間軸の中で日本企業の成功と失敗の本質を解説いただいた。両者の見解に共通するのは、「慢心」が一番の敵だということである。奇しくも半世紀ぶりに万博が再び大阪で開催されている昭和100年という節目に、「賢者は歴史に学ぶ」契機とすべく、20ページ超の特別企画としてお届けする。

日本は1980年代にはジャパン・アズ・ナンバーワンと評されて我が世の春を迎えたが、その後に訪れたバブル崩壊により凋落を始め、平成から令和へと長きにわたる低迷の歴史を歩むことになる。「失われた30年」は、私たち日本人の自信を奪っていくのに十分な時間だった。だが、いつまでも自虐的なムードに浸っている暇はない。次の100年に向けて日本企業はどうアップデートすべきなのか──。弊誌はその答えを、日本経営史研究の第一人者に求めた。大阪大学名誉教授の宮本又郎氏、国際大学学長の橘川武郎氏の2人である。転換点となった出来事を絡めながら、長い時間軸の中で日本企業の成功と失敗の本質を解説いただいた。両者の見解に共通するのは、「慢心」が一番の敵だということである。奇しくも半世紀ぶりに万博が再び大阪で開催されている昭和100年という節目に、「賢者は歴史に学ぶ」契機とすべく、20ページ超の特別企画としてお届けする。

日本企業が企業価値経営を本格的に推し進めるうえで、いま、大きな壁が立ちはだかっている。CEOは継続的な企業価値向上を意識した経営アジェンダを設定できているのか。CxOはみずからのミッションに基づいたアジェンダにブレイクダウンできているのか。日本総合研究所の山田英司氏が、日本企業にふさわしいリーダーシップチームのあり方を説く。

藤澤武夫本田宗一郎と「共感(エンパシー)」で結ばれたクリエイティブ・ペア

発明やイノベーション、偉業は、“I”ではなく“We”から生まれる──。こうした共創的な関係を、アメリカの作家ジョシュア・ウルフ・シェンクは「クリエイティブ・ペア」と名付けた。彼によれば、似た者同士ではない対照的な関係でありながらも、互いに補完的・依存的であり、だからこそ「1+1=∞」といった相乗的な関係へと発展し、ついには人々を驚かすような成果が創造されるという。本田技研工業(ホンダ)は、まさしく本田宗一郎と藤澤武夫というクリエイティブ・ペアによって発明された。

賢者は歴史に学ぶ。大変革期を乗り越えるために何を学び、どう自己変革できるか──そんな問題意識の下、2025年4月17日にダイヤモンドクォータリー特別セミナー「歴史に学ぶ大変革期の経営」(PwC Japanグループ共催)が開催された。その後、「22世紀まで必要とされる企業となるために」というテーマで橘川氏、宮地氏によるクロストークで議論を深めていった。本稿では、橘川氏、宮地氏の講演ならびにラップアップセッションについてレポートする。

学び続けられる人は、可能性だらけ。人間の進化に「完」はない

ほぼ半年に1冊のペースで新しい著作を出し続けるという驚異の知的生産力を発揮する京都先端科学大学教授(一橋大学ビジネススクール客員教授)の名和高司氏。前編では、超多忙な中でインプットとアウトプットを同時進行させる「知」の流儀について語ってもらった。後編では、常に進化し、新たな知を生み出し続ける思考の作法に迫る。前編に続いて、元電通公共関係顧問(北京)有限公司CEOの鄭燕氏が、インタビュアーを務めた。

自分を泳がせてセレンディピティを起こす。超多忙でもできる「インプット&アウトプット」

京都先端科学大学教授の名和高司氏は、一橋大学ビジネススクールでも教鞭を執り、複数の大手企業の社外取締役やシニアアドバイザーを兼任すると同時に、『シン日本流経営』(2025年)、『エシックス経営』(2024年)、『超進化経営』(同)、『パーパス経営入門』(2023年)など注目の著作を次々と世に送り出している。その驚異的な知的生産性は、どのようにして培われたものなのか。中国版『ハーバード・ビジネス・レビュー』のフォーラムをきっかけに名和氏との交流を続ける元電通公共関係顧問(北京)有限公司CEOの鄭燕氏が、ビジネスパーソンの自己革新にもつながる名和氏の知の流儀に迫る。前編の本稿では、超多忙な名和氏のインプット&アウトプット術を聞く。

LRT、空飛ぶクルマは地域の救世主となるか? 地方自治体の挑戦

地方部の高齢化や人口減少が顕著になる中、地域の公共交通は利用者の減少や採算の悪化で路線の廃止が相次いでいる。地方自治体にとって、モビリティを取り巻く環境は厳しくなる一方だ。しかし、最新のテクノロジーを駆使した移動サービスを展開し、モビリティの課題解決につなげるのみならず、地域の活性化につなげる試みが全国の地方自治体で展開されている。ダイヤモンドクォータリーが2024年12月3日に都内で開催したビジネスラウンドテーブル「移動革命と地域社会変革のエコシステムづくり」(主催:ダイヤモンド社 メディア局、協賛:日本総合研究所)では、地方自治体の先進的な取り組みが紹介された。本稿では、日本で75年ぶりに路面電車を新設し、次世代の交通システムで地域の課題解決と活性化を両立させた栃木県宇都宮市と、リニア中央新幹線の開通に向けて「空飛ぶクルマ」の社会実装を目指す山梨県のプレゼンテーションを紹介する。

岐路に立つMaaS、移動サービスの未来はどうなる?

移動ビジネス革命」前夜ともいえる現在、モビリティサービスはどのようなビジネスモデルを構築しているのか。ダイヤモンドクォータリーは、2024年12月3日、都内でビジネスラウンドテーブル「移動革命と地域社会変革のエコシステムづくり」を開催した(主催:ダイヤモンド社 メディア局、協賛:日本総合研究所)。このラウンドテーブルでは、物流、医療、公共交通など移動サービスの先進事例が紹介され、講演者と参加者が一体となり白熱したラウンドテーブルのディスカッションが展開された。本稿では、モネ・テクノロジーズ、セイノーラストワンマイル、パブリックテクノジーズ3社のモビリティ先進事例のプレゼンテーションを紹介する。

経営資源をとらえ直し、ダイナミックに再構築する

京都先端科学大学教授の名和高司氏とNTT会長の澤田純氏が、「シン日本流経営」をテーマに対談。「稀少性」「多様性と包摂」「共感善」「Self-as-We」「スコープアウト」などのキーワードを交えつつ、、日本企業の強みや、それを活かすためのマネジメントについて議論が交わされた。

ジャパン・アクティベーション・キャピタルは、2024年4月に募集を完了した初号ファンドで約1300億円という巨額資金を集め、脚光を浴びた。創業者はメガバンクを経て、グローバルなプライベートエクイティ(未公開株式)ファンドの日本の経営幹部の一人として、数多くの経験と実績を積み上げてきた大塚博行氏だ。投資先の潜在力を顕在化させるバリューアップ(業績と企業価値向上)戦略、その先に描く日本経済活性化のビッグピクチャーを語ってもらった。

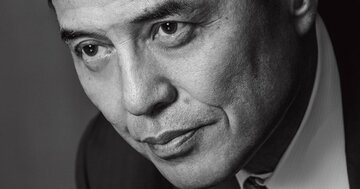

サントリーグループの社長として上昇軌道を最前線で描いてきた新浪剛史氏は会長に就任し、社長のバトンを創業家出身の鳥井信宏氏に託した。10年前、創業家以外から初めてサントリーグループの社長となった新浪氏は、1兆6500億円もの巨費を投じて買収した米国蒸溜酒大手・ビームのPMI(買収後の経営統合)という社運を賭けたプロジェクトを成功に導いた。この10年でサントリーグループの売上高は2倍に、営業利益は2.5倍に増えている。また、2022年には海外売上比率も50%を超え、真のグローバル企業へと進化を遂げつつある。会長就任という節目を迎えた新浪氏はいま何を思うのか。社長としてやり抜いたこと、やり残したこと、会長としてやり抜きたいことは──。みずから「やってみなはれ」を体現してきた新浪氏の、飽くなき挑戦心と探求心を強く感じるロングインタビューをお届けする。

「この数十年間に日本企業の多くが取り組んできたのは、変態ではなく、欧米流経営の擬態だった。欧米流=世界標準と崇めることは欧米流を擬態したコスプレ経営にすぎない」。そう語るのは、今回のロングインタビューに登場する名和高司教授だ。あらゆる産業が100年に一度といわれる大変革期に突入する中で、むしろ変態こそが成長のダイナミズムを取り戻すために不可欠だと言う。その際に拠り所となるのが、自分たちの中に眠るDNAである。それを名和氏は「日本流」と呼ぶ。さりとて、かつての日本流経営が限界を迎えているのは、この数十年の低迷が物語っている。バージョンアップを経た「シン日本流」とはどのようなものか。名和氏との対話から、乱世を生き抜くための「シン日本流経営」への道を探る。

![[検証]戦後80年勝てない戦争をなぜ止められなかったのか](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/9/8/360wm/img_98a65d982c6b882eacb0b42f29fe9b5a304126.jpg)