製造業に特化したコンサルで働くことの意味

――まず、皆さんの現在の業務内容を教えてください。

宮脇 主に工場での省エネルギーをサポートするコンサルティングを行っています。お客さまの工場を訪問してヒアリングを行い、それを踏まえてエネルギー使用量削減に向けたご提案をして、受注後にはコンサルティングを実施します。お客さまの業種はさまざまです。

横河デジタル

横河デジタルOTコンサルティング事業本部

制御ソリューション部

操業最適化Gr.

宮脇瑠美佳氏

2020年に横河ソリューションサービスに入社し、23年より横河デジタルに出向。入社以来、制御ソリューション部にて、工場内の省エネルギーの取り組みに関するコンサルティングを幅広く行っている。

山科 私の場合、守備範囲が結構広いのですが、お客さまが抱える業務課題について一緒に分析・整理を行った上で、システムと業務の両面で最適なソリューションをご提案し、導入・活用までのサポートをしています。

松本 OT(Operational Technology)主体の工場とIT主体の本社を横断し、一括してDX(デジタルトランスフォーメーション)ソリューションをご提案するというのが、私たちDXコンサルティング部のミッションです。直近では、一般的な本社業務に係る情報だけでなく、製造に関わるルールや法律などの情報も参照し、業務改善を図る生成AIの導入を担当しました。

――横河デジタルは、横河電機グループの中でコンサルティングを担う企業と伺っています。ただ、横河電機グループは、計測・制御分野では世界トップクラスのメーカーですが、一般的な認知度はそれほど高くはありません。入社された理由は何だったのでしょうか。

宮脇 私は横河ソリューションサービスの入社ですが、さまざまなものづくりを陰から支えているところ、幅広い種類の製造業について知る機会があるところ、工場内を見ることができるところに魅力を感じました。人と接するのも好きなので、コンサルの他、営業、現地でのメンテナンス対応など、お客さまに近い職種が多い点も志望理由の一つでした。

山科 製造業に特化したコンサルであり、「日本の製造業を支えていく」という仕事に魅力を感じたことが一番の理由です。就職活動中に会った社員の方々が全員、楽しそうに仕事について語っていたことも大きな決め手でした。

横河デジタル

横河デジタルOTコンサルティング事業本部

生産情報ソリューション部

業務改善Gr.

山科愛奈氏

2022年に横河ソリューションサービスに入社、23年より横河デジタルに出向。入社以来、生産情報ソリューション部にて、工場の業務課題整理・分析と解決に向けたソリューションを提供している。

松本 新卒入社のお二人と違って、私はIT企業からの転職です。前職では、5年ほどエンジニアとして企業のDX推進に携わった後、プリセールスに異動しました。ただ、プリセールスの場合、お客さまの話を聞いて「できない」と分かったら、それ以上やれることはありません。それがもどかしくて、お客さまに伴走しながら課題を解決していくコンサルに転じようと思いました。

横河を選んだのは、もともと工場見学に行くぐらい「ものづくり」が好きだったからです。製造業コンサルとなると専門性が求められるため、未経験での中途入社はハードルが高いように感じていましたが、OTとITをつなぐことをミッションとする横河デジタルであれば、ITエンジニアとしての経験を生かせると考えました。

現場起点の解決策で「信頼」に応えていく

――これまでの業務で、やりがいや達成感を得た経験について教えてください。

宮脇 省エネという部分で、環境に配慮した製品作りに取り組むお客さまを支援しながら、ユーザーや社会全体など広範囲に価値を提供できるところにやりがいを感じます。ただ、お客さまからヒアリングした情報と横河のノウハウや知見をどう組み合わせ、応用すれば最適解になるのか、その答えを先輩や上司に頼らずに見つけ出すのは、現在はまだとても難しいです。

山科 同感です。ひと口に「業務改善」と言っても、考え方や業務のやり方は各社各様なので、解決方法が無数にあるんですよね。ある化学系のお客さまを担当したとき、お客さまのご希望だったシステム導入だけでなく、作業動線の効率化や工場の暑熱対策(冷風機の設置)を含めてご提案したことがありました。現場に足を運んだところ、オペレーターの方が離れた作業場所間を何度も行き来されており、確認させていただいた歩数からも負担が大きいことが分かったからです。

「DXをやりたい」「AIを導入したい」といったご要望は多いのですが、必ずしもそれが問題解決になるとは限りません。業務ルールを変えることが改善の第一歩になる場合もありますし、導入したシステムに業務を合わせることで逆に負担が増えたり、お客さまの強みが失われたりすることもあります。そうならないよう、お客さまにとって最善のソリューションを模索・提案していくのが私たちの役目です。

だからこそ、ご提案した際に「実現に向けてもっと話を聞きたい」と言っていただいたときには、大きな壁を乗り越えた達成感があります。

――製造業コンサルでは、まず現場の状況があって、現場の声を大切にしながら最善のソリューションが何かを考えていく必要があるということですね。その点を徹底しているのが横河のアプローチであり、それが顧客の信頼につながり、ひいては皆さんのやりがいにもなっていると。

宮脇 お客さまと接していると「横河への信頼」というものを強く感じます。ただ、「横河は現場のローカル機器や制御機器に強い」という認識はあっても、「コンサル」のイメージをお持ちのお客さまは少ないように思います。現場によっては「コンサル=理想論だけ語って終わり」といったネガティブなイメージを持たれていることもあるので、「横河では、実現するところまでやり切りますよ」と丁寧にお伝えするようにしています。

松本 お客さまにフィットするソリューションを提案し、導入後の保全まで責任を持って対応する。そこが、自社製品を持つ横河の強みだと思います。だからといって、「絶対に当社の製品を入れた方がいい」とは言わないところが、横河らしさなのかなと。横河グループのさまざまなソリューションを自社の甲府工場で実際に導入し、実例としてお客さまにお見せしている点も、信頼の醸成につながっているのかもしれません。

横河デジタル

横河デジタルDX/ITコンサルティング事業本部

DXコンサルティング部

OTコンサルティング事業本部

生産情報ソリューション部

生産管理&ロジスティクスGr.1チーム兼務

松本唯香氏

IT企業でエンジニアとしてRPAの開発や研修講師を担当した後、プリセールスに転身。2024年7月に横河デジタルに入社し、現在はDXと工場の課題解決の両面からコンサルティング業務に従事している。

「日本の製造業をもう一度、世界に誇れるものにしたい」

――製造業には「男社会」「縦割り」「体育会系」といったステレオタイプな見方がありますが、横河デジタルの職場環境はいかがでしょうか。

松本 前職のIT企業と比較すると、確かに男性社員が多い印象はありますが、男社会とは感じません。一つ入社して驚いたのが福利厚生で、衣食住全ての面倒を見てくれるような充実ぶりです(笑)。そこは、もともと終身雇用が前提だった製造業と、転職ありきのIT企業の違いかもしれません。また上司や先輩の「育てたい」という思いが強く、とても成長できる環境です。

山科 私の部署は、比較的女性が多いです。納期の前後で多少の残業はありますが、ワークライフバランスはかなり整っていると感じます。年上の方が多いですが、若手の意見を前向きに受け入れてくれるので、風通しはいいですね。また部署で開催するものとは別に月に1回、同じ部の若手社員10人ほどで自主的に勉強会を開いているので、成長の機会も豊富です。

宮脇 山科さんが言ったように、先輩や上司とコミュニケーションを取りやすい環境だと思います。各分野の専門知識が豊富な方ばかりで、一を聞いたら十教えてくださいます(笑)。ただ、知識や経験が豊富で考え方の軸がしっかりしている分、私のような経験の浅いメンバーの考えを取り入れてもらうことにハードルの高さを感じる場合もあります。

――日本企業ではオールラウンドプレーヤーであることを求められる傾向が強いですが、製造業の場合、やはり一つの領域を究めていく専門家気質の方が多いのでしょうね。知見の出し惜しみをしないというのは、「知の継承」という点で極めて大事なことだと思います。最後に、皆さんの今後の抱負をお聞かせください。

松本 社外的には、「松本さんに頼みたい」と言ってもらえるコンサルを目指したいです。社内的には、専門的な部署がたくさんある中、持ち前のコミュニケーション力とITの知見を生かし、もっと広範囲にOTチームとITチームをつなぐ役割を果たしていければと思っています。

宮脇 入社前はさまざまな職種を経験したいという思いがありましたが、今の仕事で一人前になるのが先かなと考えています。製造現場を知らずに理想論を語ることはしたくないので、自社のエネルギー管理システムが入った甲府工場で省エネの実務経験を積みたいです。

そうして経験を積み重ね、松本さんと同じように「工場の省エネに困ったら、横河の宮脇さんだよね」とお客さまに思ってもらえるようになりたいです。お客さまにとってベストであると同時に、会社の利益にもなるWin-Winの提案ができるようになれたらと考えています。

山科 大きなことを言うようですが、就活中に抱いた「日本の製造業をもう一度、世界に誇れるものにしたい」という思いは今も変わりません。横河の一員として私にできるのは、お客さまにとっての最大の価値をお客さまと共創していくことだと思っているので、もっともっと経験と知識を積み重ね、自分の提案や考えの幅を広げていきたいです。

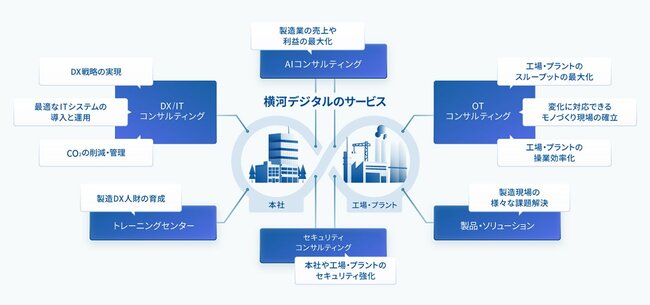

図 横河デジタルが提供するサービス

図 横河デジタルが提供するサービス拡大画像表示