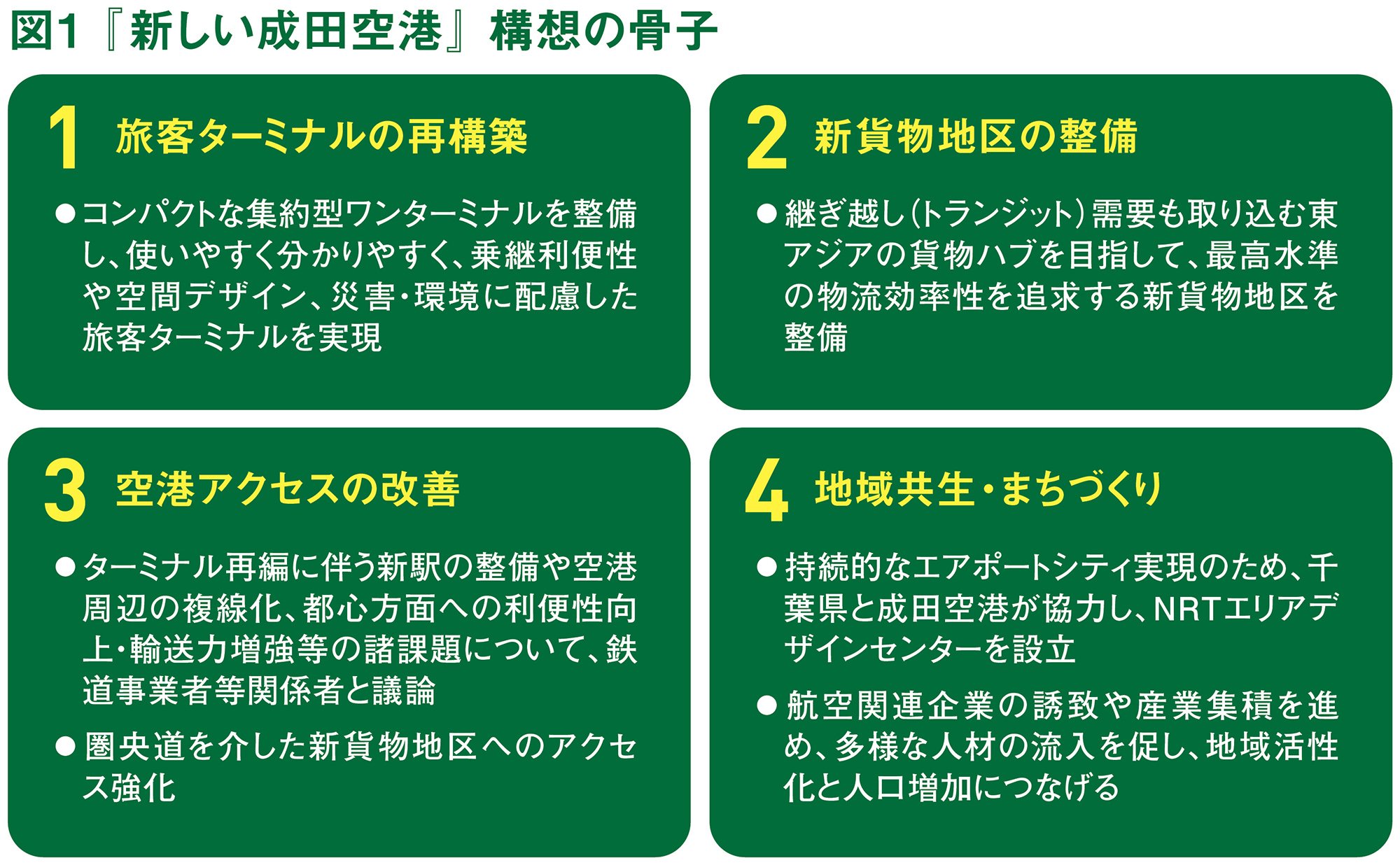

現在、成田空港では、国や地元自治体、有識者と共に『新しい成田空港』構想が検討されている。理由は大きく二つ。開港から47年が経過して老朽化が進み、供給能力が限界に近づいていること、そして政府のインバウンド拡大方針と羽田空港の物理的制約である。既存のB滑走路の延伸やC滑走路の新設などの更なる機能強化に加え、『新しい成田空港』構想では、旅客ターミナルの再構築など四つの方向性が示されている(図1参照)。

田村明比古社長(以下、田村) 成田空港は1978年に日本の海外に向けた玄関、国際線の空港として開港しました。ところが、それから40年以上が経過し、開港当初とは航空市場も競争構造も全く変わってきている。成田は今や、物理的にもコンセプト的にもかなり古くなってしまったと感じています。

一方で、世界の航空市場は複数の調査機関によると、今後20年間で2倍になると試算され、中でもアジア太平洋地域は成長率が高いといわれている。韓国、中国、台湾、香港、シンガポールなどは、その成長を取り込んで国力にしていこうと、国際空港に対する投資を大規模に行ってきました。

成田空港は世界最大級の都市圏にある空港として、日本の国力向上のためにも、この競争に負けるわけにはいきません。このタイミングで空港全てのソフトとハードを新しくすることで、世界トップクラスの機能を持った空港によみがえらせる必要があるのです。

楠木建特任教授(以下、楠木) 開港当初とは環境が激変し、成田空港は新たな競争に直面しているのですね。

私の専門である競争戦略という分野は、基本的に供給が需要を上回っている状態で必要となるものです。その観点から見てみると、旅客では、成田と羽田を合わせても首都圏の空港は需要が供給を上回っている状態ですから、まずは投資が必要です。供給過剰な状態にあるビジネスと比べると、はるかに見通しが良好です。最も重要なのは、投資をして供給力を増強するという資源投入の意思決定ということになります。

成田空港は日本の国際交流や物流の中核を担う基幹インフラです。今、このタイミングで大きな投資をするべきなのは間違いありません。

ワンターミナル化で利便性が大幅に向上

労働力不足の改善と脱炭素化にも貢献

楠木 『新しい成田空港』構想では、方向性として「旅客ターミナルの再構築」を掲げていらっしゃいますね。なぜワンターミナル化を進めるのですか。

田村 先ほどお話ししたように、成田空港は施設もコンセプトもだいぶ古くなってしまいました。

当時は国際線、国内線は別々に空港を造るのが主流でしたし、三大アライアンスが別々にターミナルを持つことも普通でしたが、今や時代遅れです。

利用者のニーズは多様化し、都心へ向かう人ばかりでなく、国際線の乗り継ぎ、国際線と国内線の乗り継ぎ利用も増えています。そのような利用者にとっては、三つに分かれたターミナル間を移動するのは不便ですし、分かりにくい。今や利用者の4分の3が外国人ですから、世界中の方が使いやすい空港であるべきでしょう。

また、ターミナルの集約でさまざまな設備をコンパクトにでき、効率性・生産性が上がれば、現在の日本で大問題となっている労働力不足にも対応できる。さらに、エネルギーの消費量も減るので、脱炭素化にも貢献できるのです。

楠木 私は国にとって空港というものの存在はものすごく重要な意味を持つと考えています。

家の印象というのは玄関で決まりますよね。ですから日本の玄関である空港でどんな経験・印象を与えられるかが、今後のインバウンド需要の鍵を握っていると思います。

私はどの国に行っても感じるのですが、空港の職員というのはたいてい不機嫌。特に入国審査を行うイミグレーションですね。ところが、日本の空港の職員は明らかに親切、丁寧で、機嫌が良く見える。これは日本人のきめ細かさやおもてなしの精神といった特性から来るものであって、日本の持っている資産です。理想は、みんながニコニコしていて機嫌がいい、穏やかな空港。例えば、パスポートを見た瞬間にその人の母国語であいさつをするとか。それはものすごく大きな価値を持つと思います。

ハード面での機能強化は、競合する空港でも注力していると思いますが、競合の空港があまり頑張っていないソフト面で違いを出せれば、それは立派な競争戦略となります。

成田国際空港

成田国際空港田村明比古

代表取締役社長

たむら・あきひこ●1980年東京大学法学部卒業後、運輸省入省。2000年同運輸政策局観光部旅行振興課長、11年同鉄道局次長、12年同航空局長を経て、15年同観光庁長官に就任。19年三井住友銀行顧問などを歴任し、同年6月より現職。

田村 おっしゃる通りですね。私たち成田空港の職員、入国審査やエアライン、レストランなど空港で働く方々、鉄道やタクシーなど交通関係の方々とも連携を取り、皆が同じ方向を向いて、世界中のお客さまが心地よくいられる空港にしていきたいと思っています。

アジアのハブ空港として国際競争力を高めるため

最新の技術を投入した貨物施設を新設する

楠木 旅客における競争環境についてお話ししてきましたが、一方で、貨物における競争環境はどんな状況ですか。

田村 成田空港は日本の国際航空貨物の7割近くを取り扱っている日本最大の貿易港ですが、国際的に見れば、仁川国際空港、台湾桃園国際空港、上海浦東国際空港、香港国際空港、シンガポールのチャンギ国際空港などと、主にアジアと北米間の貨物を取り合っている状況にあります。

かつて成田空港は、世界の製造基地である日本の貿易港として、世界1位の貨物空港であった時代もありましたが、今は世界10位前後になんとかぶら下がっている状況です。実際、成田空港の貨物施設は開港当時から継ぎ足し継ぎ足し拡張してきたもので、設備が古く、場所も点在しています。また航空貨物を集荷・運送するフォワーダー(貨物運送業者)の施設も点在している。これでは巨大な集約型の自動倉庫を持つ空港には勝てません。

そこで、新たに整備する貨物地区では施設を最新鋭の自動倉庫にするのはもちろん、高速道路との接続を含めてトラックのアクセスも最適化することによって、貨物空港としての競争力を大きく高める必要があります。

楠木 なるほど。貨物はBtoBですから、BtoCの旅客と比べて、顧客は合理的な基準で選択するはずです。効率性が高まり、使いやすくなるということは、競争戦略の観点からすると、投資に対する回収のめどが立ちやすいということになります。

貨物空港としての価値が高まれば、周囲のフォワーダー施設も集約されていくでしょうし、製造業などさまざまな企業が周囲に集積してくる可能性も高い。そこで働く人たちの住宅も商業施設も増え、『新しい成田空港』構想にもあるように、エアポートシティが形成されていくでしょう。それに向けてどのようなビジョンをお持ちですか。

エアポートシティ計画は

地域と連携してグランドデザインを描き

Win-Winの関係を築く

田村 海外のエアポートシティの例を挙げると、韓国の仁川国際空港は、空港を強化することで経済を発展させる国策の下、空港の周辺にさまざまな観光施設や産業の集積を進めています。米国のダラス・フォートワース国際空港は、イノベーションを起こすことを目的に研究機関やスタートアップを集積している。オランダのアムステルダム・スキポール空港も、国際ビジネスの拠点となっています。

このように、多くのエアポートシティは国や地域が開発事業に深く関わっており、空港と行政が一体となって開発を進めることが必要なのです。その際に重要なことは無秩序な地域の開発を避けるためのゾーニングです。産業を誘致するエリア、物流を集積するエリア、空港の従業員を含めて良好な住環境を提供するエリア、エンターテインメント施設やホテルを含む観光エリアなどを分け、開発を進めなければなりません。

都心からこんなに近い距離にこれほど開発の余地がある国際空港は世界を見渡してもそうありません。周囲は緑豊かで農業が盛んな田園地帯ですから、農産物の輸出など、その特徴を生かせる可能性もあります。

一橋ビジネススクール

一橋ビジネススクール楠木 建

PDS寄付講座 競争戦略 特任教授

くすのき・けん●1989年、一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。一橋大学商学部専任講師、同大学同学部助教授、同大学イノベーション研究センター助教授、ボッコーニ大学経営大学院(イタリア・ミラノ)客員教授、同大学大学院国際企業戦略研究科准教授を経て、2010年より現職。

楠木 観光にも生かせそうですよね。豊かな自然と一体となった空港というのは、世界の人々が日本に対して持っているイメージとフィットします。自然とは制御し支配するべき対象であるという西洋的な考え方からすれば、非常に新鮮に映るでしょう。

また、成田空港は、拡張余地の少ない空港と違い、周囲に広大な土地があり、ポテンシャルが非常に高い。とはいえ、開発にはおっしゃる通り、ゾーニングがとても大切だと思います。「記憶に残る幕の内弁当はない」といわれますが、成田空港がそうなってはいけない。

大きなプロジェクトともなれば、物理的には何でもかんでも入れることができてしまう。だからといって無秩序な開発を許すのではなく、空港としての競争戦略に基づいたエアポートシティの開発が重要です。

今、いろいろな企業が地域社会とどう共生し、相互に価値を創造していけるのかに取り組んでいます。

成田空港は、物理的な規模といい、そもそも提供しているサービスがインフラそのものであることといい、最も地域との共生や新たな価値創造がやりやすく、やることによる価値も大きい業種だと思います。

ですから、空港があって、プラスアルファで地域共生、まちづくりをやるのではなく、地域全体でグランドデザインを作り、その中核を成田空港が担っていくことが重要で、それはもう空港の本業そのものですよね。

田村 まさに楠木先生がおっしゃる通りで、私たちも地域のデザインを地域と一緒に考えていこうと、千葉県と成田空港が協力し、この4月にNRTエリアデザインセンターを立ち上げました。

エアポートシティは、空港にとっても地域にとっても、うまく回っていけばWin-Winの関係になります。空港で働く人が増えて、周辺に良好な住環境や教育機関が整備され、産業が集積すれば旅客と貨物の需要も増える。そして地域が発展する。

こうした好循環を築けるよう、空港と地域全体でグランドデザインを作っていきたいと考えています。

日本滞在というストーリーの

最初と最後に体験する空港の役割

成田国際空港の田村社長との対談を終えて、あらためて『新しい成田空港』構想をどう評価したのか。競争戦略の専門家の立場から、楠木特任教授がその意味と必要性をひもといた。

今回の対談で、私が最も不思議に感じたのは、日本の航空市場にこれだけ需給ギャップがある中で、またアジア各国が空港開発に力を入れ、成功事例も多く生まれている中で、成田空港がなぜ手付かずのまま後れを取っているのかということです。

とはいえ、今からではもう遅いかというとそうではない。過去の歴史的な経緯もあり、成田特有の難しさはあったと思いますが、開港からおよそ半世紀がたち、いろいろな問題が解消し、十分に規制緩和も進みました。

今や、供給が足りていない上に将来の需要増も確実に見込めて、投資回収の見通しは明るい。成田空港は、逆に、ここまで後れてきたことのメリットを生かした攻めの構想を実現することができるのではないかと感じました。

人口減少社会に入ったわが国の経済にとって、インバウンドが大きな意味を持っていることは言うまでもありません。海外から人が来てくれるということは、経済の根幹にある「人口」という母数が増えることを意味するからです。日本全国を巡って観光や消費でお金を落としてくれ、社会保障費もかからないツーリストが増えることのインパクトは大きい。

人は良い記憶資産を得るために旅をする

日本の入り口と出口でいかに良い記憶を作れるか

ところで、旅行とは ストーリー です。大切なのは、記憶という資産。人は良い記憶資産を得たくて旅をするもの。私は記憶資産の価値は、自国に帰った3カ月ほど後に決まると思っています。その価値によって、あの国、あの土地を再び訪れ、あのストーリーに再び触れたいと思うかどうかが分かれるのです。

一橋ビジネススクール

一橋ビジネススクール楠木 建

特任教授

島国である日本への旅行者にとって、日本滞在というストーリーの最初と最後に体験するのが空港です。そこでの印象は当然、記憶に残りやすい。ここで嫌な思いをすれば日本滞在そのものがネガティブな記憶になるし、ここで良い気分になれば、旅中で感じた少々の嫌な思いも中和されるものです。つまり空港とは、日本の価値を左右する場所なのです。

インバウンドが急増している今だからこそ、成田空港に投資することは、非常に大きな経済価値を生む。アジアの他の空港に後れを取っていますが、他の空港の成功事例をよく学び、良いところを積極的に採用し、そこに日本人ならではのおもてなしといった強みを加えれば、成田空港は最も新しく、最も魅力的な空港に生まれ変われる。そのポテンシャルを持っている。

中途半端な投資ではいけません。ここに大規模な投資をすることは、ROI(投資利益率)で5000%くらいのリターンが得られるレベルの話だと私は思います。

ただし、投資の方向性を間違えてはいけません。成田空港は、羽田空港と比べて不便だというイメージがありますが、その不便さを投資で解消しても、不満がなくなるというだけです。そうではなくて、成田にしかない満足、価値を創り出すことが必要なんです。

アジアで最も満足してもらえる空港を目指すには、ハードもソフトもアップデートしなければ不可能です。美しく機能的な建築。おいしいものが食べられて、いい買い物もできて、いるだけで楽しい。待ち時間もゆったりでき、乗り継ぎも分かりやすくて楽。交通の便もいい。エアラインの人も空港職員も皆、笑顔で、優しい。日本らしさ、こまやかさとおもてなしにあふれている。そんな、訪れる世界の人々が「ここは違う」と思える空港になってほしいと思います。

成田国際空港株式会社

〒282-8601 千葉県成田市成田国際空港内 NAAビル

TEL:0476-34-5533

https://www.narita-airport.jp/ja/company/