社会インフラとしての「終活支援」

「終活というのは、ただ“終わり方を整える”のではなく、“生き方を見直す”契機でもあると考えます。ここがうまく整備され、“安心して最期まで暮らせるまち”が実現されれば、高齢者だけでなく若い世代の不安も減らせます」

そう語るのは福岡市長であり、書籍『福岡市を経営する』(ダイヤモンド社刊)の著者でもある高島宗一郎氏だ。

近年の福岡市は、若年層の流入で人口は増加傾向。高齢者人口が約22%に対し、労働力人口は約65%と、「割合」で見ると現役世代3人が高齢者1人を支える人口構造になっており、支え切れないほどの状況ではないように見える(数値は2020年時点)。

それではなぜ、高島氏は高齢者支援や終活支援サービスの整備にいち早く取り組んだのか。

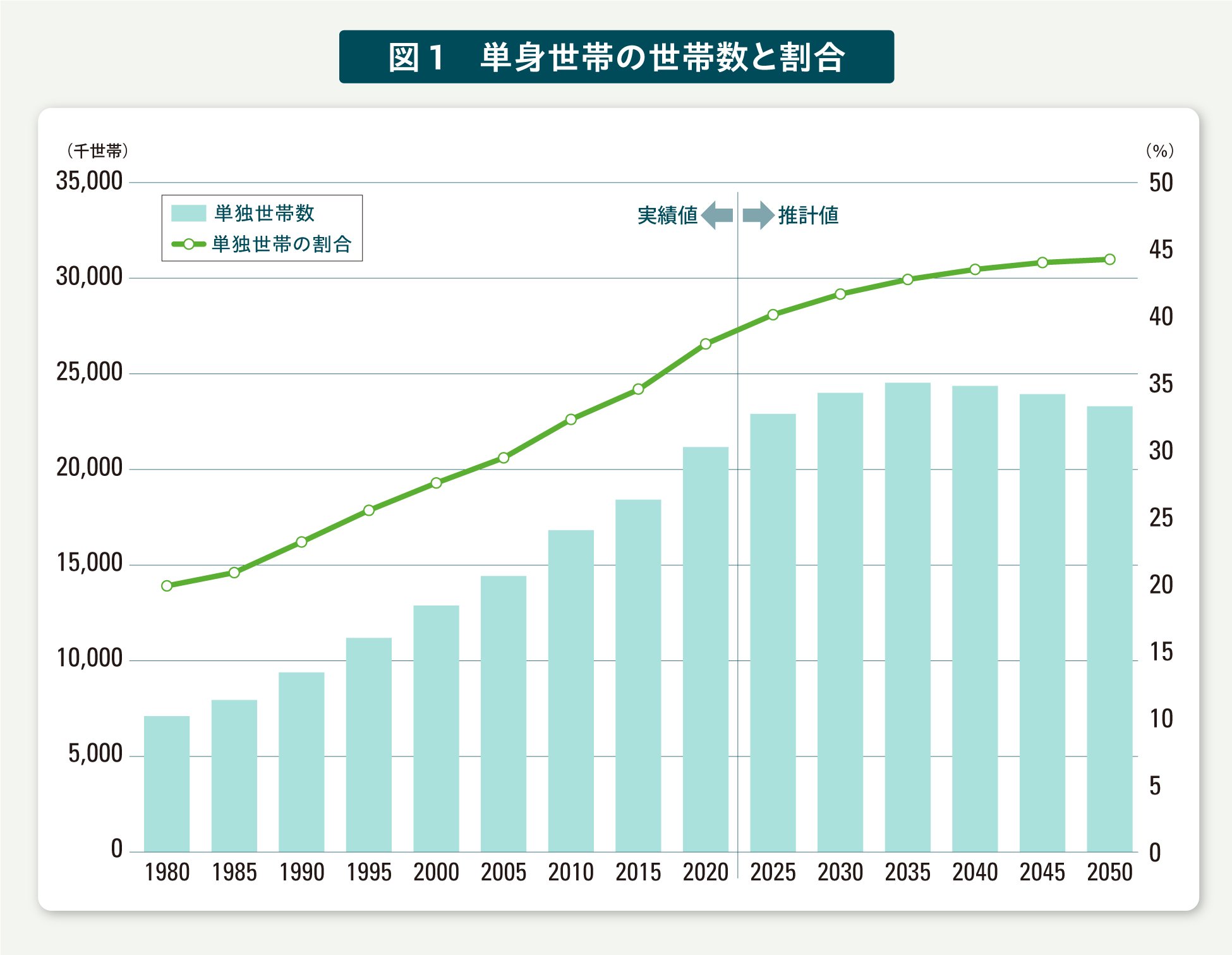

「都市部で問題となっているのは、高齢者の人口割合ではなく『人数』です。福岡市は2005年に約4万5000人だった単身世帯の高齢者が、40年には約18万人に増えることが予想されています」(高島氏)

遠くない未来、福岡市は中核市の人口に相当する高齢者の医療・介護の受け入れ、死後の手続きが一気に押し寄せることになる。今から体制を整えないと、行政サービスが立ち行かなくなるのだ。

高島 宗一郎 福岡市長

高島 宗一郎 福岡市長「ダボス会議の高齢化セッションで、日本の介護や“見守り”の取り組みを紹介したとき、単なる監視とは異なる、安心を提供する“人間らしい寄り添い”の概念は、欧米やアジアの行政関係者に驚かれました」

また、鎌倉新書 執行役員 (前・官民協働事業部管掌)の久保康博氏は、個人と家族の間で考えられていた「終活」について、家族形態の変化、そして制度的な手続きの煩雑さから、「社会インフラ」として支援していくべきだと語る。

「近年は高齢者の単身世帯が増え、情報の分断も危惧されます。自治体には、その隙間を埋める“社会の橋渡し”としての役割が求められているのです」(久保氏)

©Kamakura Shinsho, Ltd. All Rights Reserved.

©Kamakura Shinsho, Ltd. All Rights Reserved.*国立社会保障人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」(令和6年推計)および厚生労働省「人口動態調査」を基に鎌倉新書作成

拡大画像表示

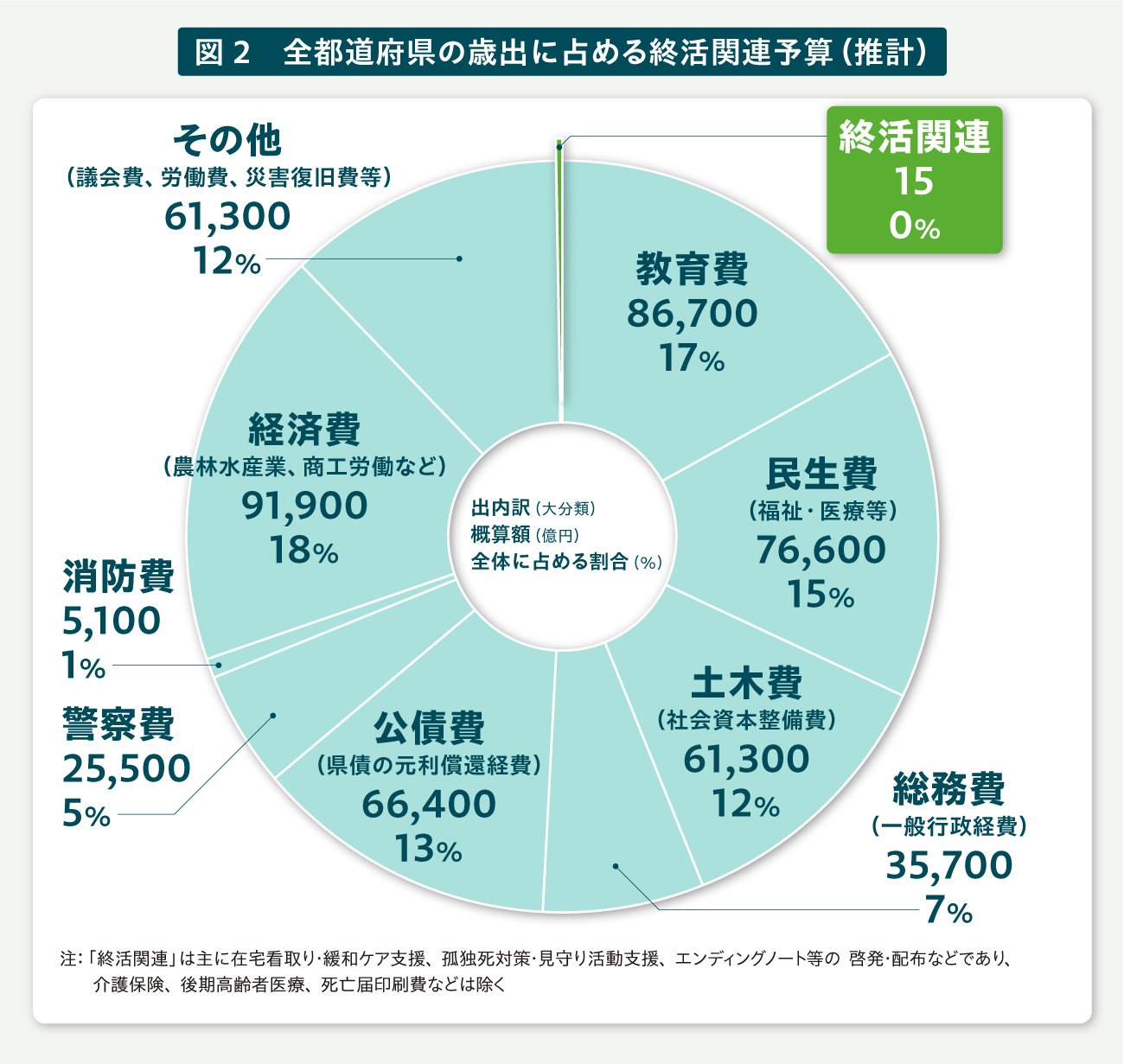

これは福岡市だけでなく、全国の県庁所在地や主要都市などが抱える共通の課題だ。しかしながら、こうした課題を解決し、地域全体の構造改革・市民サービスを拡充させていくには財政の問題がある。

「そこで、行政が民間の活力や資金を積極的に取り入れ、民間と一緒に社会課題の解決に取り組む『都市経営』の視点が有効です」(高島氏)

「都市経営」とは、都市を企業のように捉え、限られた財源で最大の成果を追求する行政運営のこと。民間の資金やノウハウを積極的に活用し、赤字を生まない仕組みで持続可能なまちづくりを目指す考え方である。

福岡市では、少子化と高齢化が同時に、かつ急激に進むという未知の課題に対し、『福岡100』というプロジェクトを17年にスタート。人生100年時代の到来を見据え、誰もが心身共に健康で自分らしく活躍できる持続可能なまちを目指し、産学官民「オール福岡」で取り組んでいる。

その取り組みの一つに「終活支援」も含まれており、23年には、鎌倉新書制作の『エンディングノート』を導入した。

そもそもエンディングノートとは、自分に万が一のことが起こったときに備え、医療や介護、財産情報など、あらかじめ家族や周囲の人々に伝えたいことを書き留めておくノートである。

万が一のときにエンディングノートがないと、困るのは家族や周囲の人々に限らない。福岡市のように単身世帯の高齢者が増えている都市部では、身寄りのない高齢者の介護や死後の手続きなどを支援する方を、自治体が探さなければいけないケースが生じているからだ。

「市が独自に制作することも検討しましたが、高齢者が安心して暮らせる環境を実現するためにも、ノウハウを有する民間企業の制作物を採用した方が、市民に受け入れられやすいと判断しました」(高島氏)

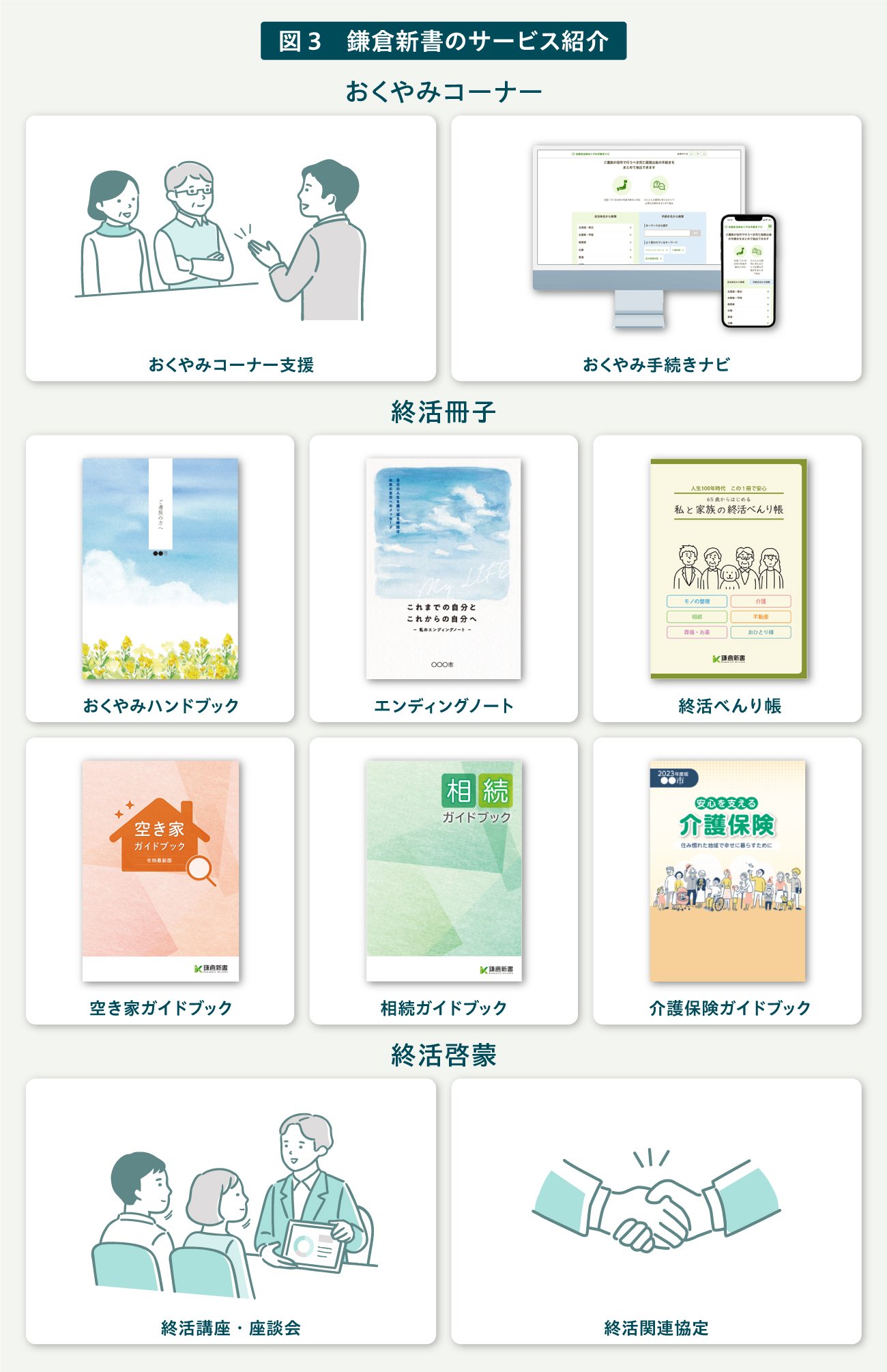

さらに、24年に早良区、25年に東区・博多区・中央区・西区が、亡くなった方の遺族に各種手続きなどの情報を提供する『おくやみハンドブック』を、博多区は24年に『相続ガイドブック』(共に鎌倉新書が制作)を導入している。

「どんな手続きが必要か、どの窓口を回ればよいか。こうした情報を一本化することで、市民の心理的負担も、行政職員の業務も大幅に軽減できます」(久保氏)

鎌倉新書 久保康博 執行役員 (前・官民協働事業部管掌)

鎌倉新書 久保康博 執行役員 (前・官民協働事業部管掌)P&Gマーケティング本部、ドリームインキュベータ、家業経営などを経て鎌倉新書入社。鎌倉新書では組織戦略担当。「終活には七つの大きな課題がある中で、深刻なのは“情報が一元管理されていないこと”だ」と語る。

高度な市民サービスを持続可能にする官民の協力体制

人口や都市の規模を基準とするのではなく、「住みやすさ(=リバブル)」という価値の追求こそ、高齢者の比率が高まる「これからのまちづくり」にとって重要である、と高島氏は著書で触れている。

住民の住みやすさの物差しとなる、高度な市民サービスの拡充・維持にはそれなりの費用がかかる。

しかし、民間を最大限に活用することで、市民、行政、民間の三方良しの関係が生まれるという。鎌倉新書の終活支援サービスの導入はまさに好例で「行政にとってはありがたいスキーム」と高島氏は評価する。

なぜなら、鎌倉新書が自治体からの注文に応じて制作する、『エンディングノート』や『おくやみハンドブック』『終活べんり帳』『介護保険ガイドブック』などの冊子は、巻末に掲載される広告によって制作費や提供費が賄われているからだ。

「このスキームは、自治体に導入費用は一切かかりませんし、広告収入の還元により、むしろ市の歳入が増えることになります」(高島市長)

しかも掲載される広告も「終活」に関連するサービスに絞られており、市民にとって実用的な情報源となっている。

©Kamakura Shinsho, Ltd. All Rights Reserved.

©Kamakura Shinsho, Ltd. All Rights Reserved.自治体における終活関連予算は、なんと0%台。民間の活用が期待される

*データは各自治体・福祉協議会などの公式資料から鎌倉新書が推計。単位=億円

拡大画像表示

実際に市民からの反響も大きい。

『エンディングノート』については、「突然、病気やケガになったときの備えができて良い」「IDやパスワードの記録に役立つ」「相談・手続き先の一覧が非常に役立つ」という評価が。

『おくやみハンドブック』に関しては、「家族を亡くして心身共に疲労している中、ハンドブックのおかげでスムーズに手続きを終えることができて、ありがたかった」「区役所での手続きだけでなく生命保険、銀行、電気、ガスの手続きまで網羅的に掲載されていて便利だった」といった声が届いているという。

遺族による相談・手続きの窓口を一本化するサービスも提供

鎌倉新書は、仏教書の出版を目的として1984年に創業。現在は、「いいお墓」「いい葬儀」「いい仏壇」「いい相続」など、多数のポータルサイトを通じて、終活を支援するサービスを運営している。

「当社はライフエンディング(終活)全般のサービスを提供する会社として、お客さまの悩み事に寄り添い、課題解決に貢献することが私たちのミッションです。『終活の情報インフラ』を整え、誰もが知りたいと思っている情報をいつでも知ることができるサービスを目指しています」(久保氏)

21年には、地方自治体や地域住民、企業などの関係者と連携して、終活や遺族支援に関する課題を解決する「官民協働事業部」を設置。これまでに全国約460自治体と連携し、約1000件のサービス契約を結んできた。福岡市へのサービス提供もその一つだ。

『エンディングノート』や『おくやみハンドブック』といった紙媒体だけでなく遺族による相談や手続き、それに対応する職員の方々の負担を軽減するため、関連業務を支援するサービスも提供しています」

そう語るのは、同社 執行役員(現・官民協働事業部管掌)の岩佐正徳氏である。

「おくやみコーナー」と名付けられたこのサービスは、市民による相談窓口を一本化し、ヒアリングから手続きの抽出、案内をワンストップで支援するというもの。

住民にとっては、どんな手続きが必要なのかが一度で分かるため、わざわざ各担当課に足を運ばなくても、まとめて確認できるようになるのが大きなメリットだ。

鎌倉新書 岩佐正徳 執行役員(官民協働事業部管掌)

鎌倉新書 岩佐正徳 執行役員(官民協働事業部管掌)GMOグループ、起業・介護事業・地方創生事業を経験した後、2020年に鎌倉新書入社。21年に官民協働事業を立ち上げ社内有数の事業へ成長させる。

一方、職員にとっても、申請がスムーズに受理できるようになるので、業務負担が大幅に軽減される。

「現在、政令指定都市の横浜市と川崎市、特別区の江戸川区など10自治体で『おくやみコーナー』の運営を受託しており、行政DX(デジタルトランスフォーメーション)の一環として、相談や手続きがオンラインで完結するサービス(全国自治体おくやみ手続きナビ)の開発・提供も進めています。

すでに全国自治体おくやみ手続きナビを導入している自治体からは、ニーズに合わせて柔軟なカスタマイズやオプションの追加ができる点を高くご評価いただいているようです」(岩佐氏)

このように、豊富な導入実績を築き上げている経験を生かして、自治体ごとのニーズに合ったソリューションを提案できるのも鎌倉新書の強みだ。

鎌倉新書が自治体と行う「三つの終活支援」。「おくやみコーナー」「終活冊子」「終活啓蒙」で市民の終活を支え、暮らしやすさを実現する

鎌倉新書が自治体と行う「三つの終活支援」。「おくやみコーナー」「終活冊子」「終活啓蒙」で市民の終活を支え、暮らしやすさを実現する拡大画像表示

課題をチャンスと捉え、官民がタッグを組んで挑む

日本社会全体が抱える高齢化の課題であるが、高島氏はむしろチャンスと捉えてチャレンジすべきだと語る。

「それは課題が大きければ大きいほど、これまで変わらなかった制度や仕組みが大きく変革する可能性があるからです」(高島氏)

「課題が複雑化する時代には、誰かが代わりに全部やるのではなく、それぞれが役割を担って“支え合う社会”が必要です」(久保氏)

官と民が知恵を出し合い、“安心して暮らせるまち”を実現していく――このことが、これからのまちづくりにとって重要なのだ。

さらに高島氏は「高齢化の最前線にある日本が、そして福岡市がこうした課題を乗り越えるモデルになれば、世界を変える可能性すらあると私は思っています」と話す。

終活支援は、自治体が描く“市民の安心”に直結する確かな投資であり、福岡市の取り組みは、まだ整備の進んでいない自治体にとって、現実的で再現可能なヒントになるはずだ。

最後に久保氏はこう語る。

「日本の行政による終活サービスは、欧米に比べるとまだ遅れています。今後、より多くの自治体の終活サービスを支援するため、事例紹介などの情報発信をさらに強化していきたいと考えます。

それが、人生100年時代においても人々が安心して暮らせる社会の実現につながると確信しています」

『福岡市を経営する』(ダイヤモンド社刊)

人口が増え続ける日本一元気な都市、福岡。その成長を支える戦略とは何か? 民間出身の市長・高島宗一郎氏が、自らの実践を通じて描く「都市を経営する」ための仕事論・人生論。官民連携、デジタル化、子育て支援、スタートアップ誘致など、都市の未来を切り開くヒントが凝縮された一冊。現在7刷のロングセラーとなっている。

著者/高島 宗一郎(たかしま・そういちろう)

1974年、大分県生まれ。97年九州朝日放送株式会社(KBC)に入社し、アナウンサーとして朝の情報番組などを担当。2010年、36歳で福岡市長に就任。以降、選挙の度に史上最多得票を更新し、現在4期目を務める。