KindAgent(カインドエージェント)の取り組みの原点は、十数年前、茅原(かやはら)亮輔代表取締役と盲導犬を伴う視覚障がい者との出会いにさかのぼる。初めて就職支援したその人は、内定先の企業が入居するビルへの盲導犬の入館が認められず、就職を断念せざるを得なかった。「そのとき実感したのは、目が見えないこと自体が障がいなのではなく、それを受け入れない社会の構造こそが障がいである、ということでした」。この気付きこそが、同社の事業理念の根幹となっている。

変化する障がい者雇用とマッチングの限界

これまでの障がい者雇用は、企業の業務の一部を切り出し、軽作業やデータ入力など定型業務を任せる「切り出し型」が主流だった。しかし近年、生成AIやRPA※の進展により、これらの仕事の多くが自動化されつつある。その結果、障がい者が担ってきた業務の一部が失われているのが現状だ。一方、障がい者の法定雇用率は段階的に引き上げられ、企業は「仕事の高度化」と「雇用義務の強化」という二重の課題に直面している。「さらに近年は、精神障がいのある人の就労希望者が急増しており、企業はこれまで以上に特性への理解と柔軟な対応が求められています」と語る茅原代表。

こうした背景から、従来型の人材紹介だけではすでに機能不全に陥っており、「障がいがあるという理由で職業選択の幅を狭めることなく、一人一人が自身の適性に応じてスキルを磨き、社会の一員として価値を発揮できる環境づくりが重要なのです」(茅原代表)。

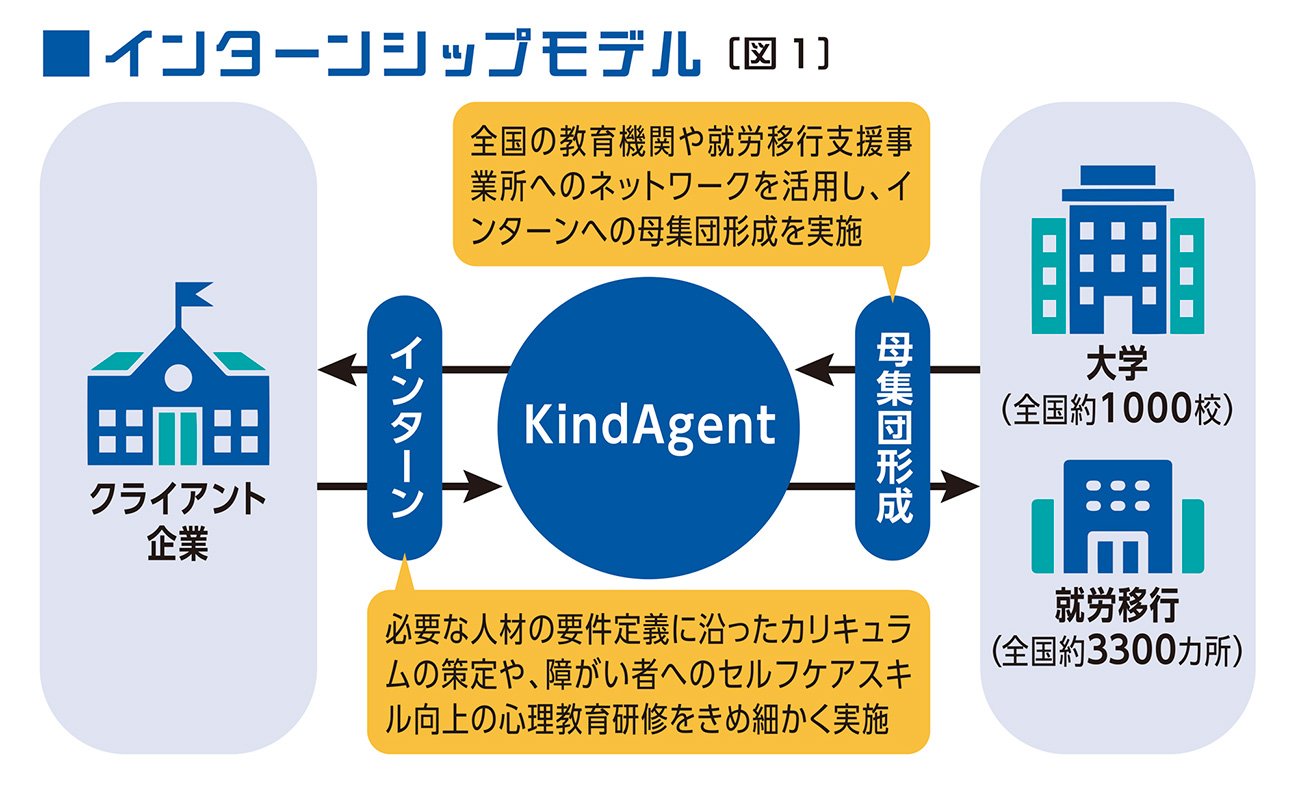

このような考えの下、同社の「インターンシップモデル」では、図1のように大学と就労移行のネットワークを通じて人材を募集し、各企業が求めるスキルを独自カリキュラムにより習得させ、戦力として送り出している。企業側は、参加者の実務能力を見極めた上で採用選考に進めるため、より的確な判断が可能だ。一方、参加者も企業や業務への理解を深めた上で応募できるため、相互理解が進み、入社後のミスマッチが起こりにくくなる。ここに、従来型の人材紹介との大きな違いがある。

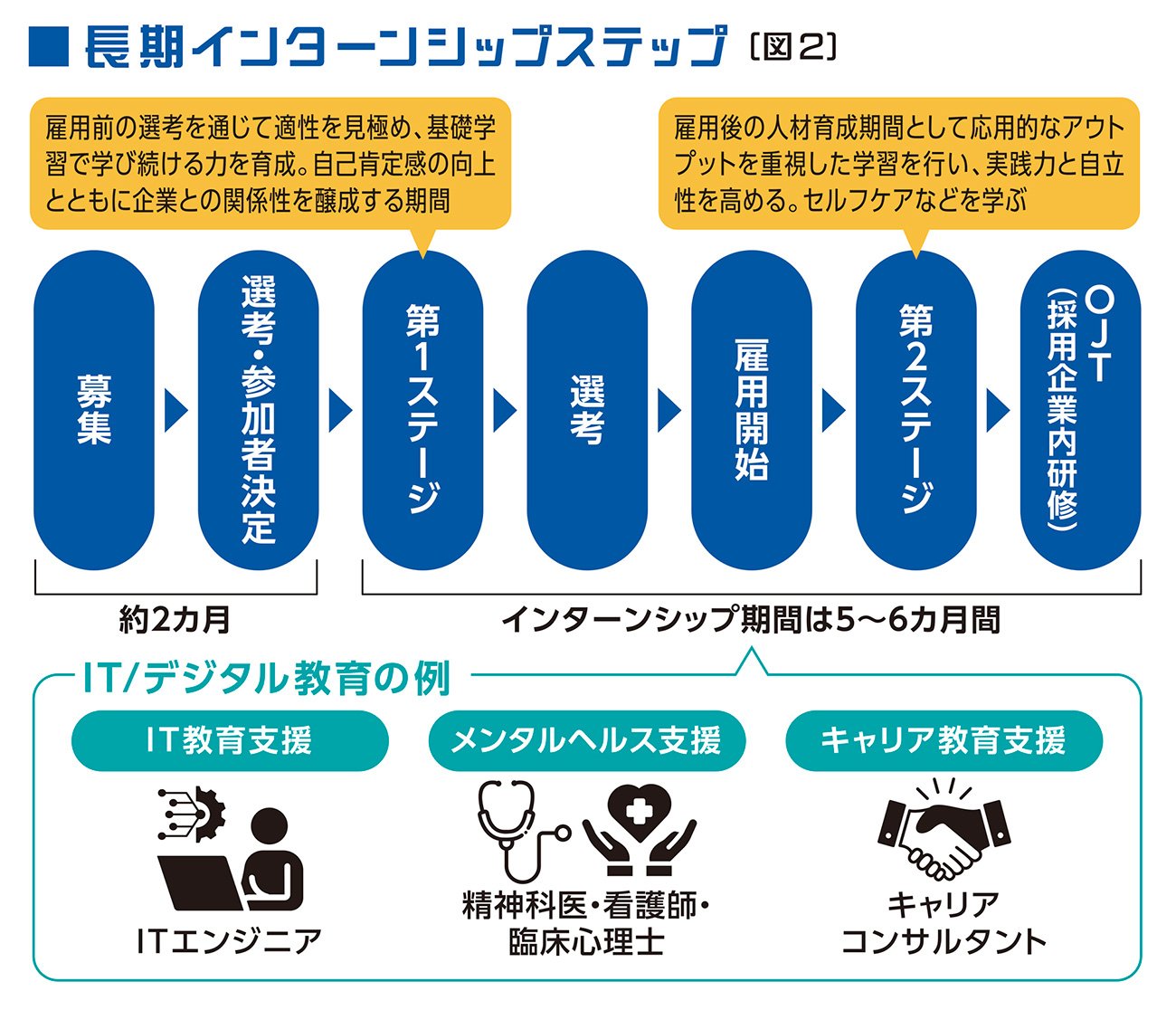

インターンシップは図2に示すステップで構成されている。①募集 → ②選考・参加者決定 → ③「第1ステージ」(基礎的な学習)→ ④選考→⑤雇用開始 → ⑥「第2ステージ」(雇用後の人材育成期間) → ⑦ OJT(採用企業内研修)。インターンシップ期間は5〜6カ月間。例えば、IT/デジタル教育のためのステップでは、IT教育支援、キャリア教育支援、メンタルヘルス支援を軸に、ITエンジニア、キャリアコンサルタント、精神科医・看護師・臨床心理士など各分野の専門家がサポートする。精神障がいのある人の特性は多様であり、聴覚情報の理解が難しい人には字幕を活用するなど、内容は個別にカスタマイズされている。

同社は募集段階から関与し、雇用後も必要に応じて運営メンバーが継続的に支援を行っている。また定着支援にも力を入れており、配属前には企業と特性や体調に関する情報を共有し、雇用後も面談を実施。就労移行支援事業所とも連携しながら、安定した就労を後押しする体制を整えている。

KindAgent 経営企画部 Vice President

KindAgent 経営企画部 Vice President蔵田裕子 事業部長

このように「人が関わること」を重視する理由を、インターンシップ運営事務局でPM(プロジェクトマネジャー)を務める蔵田裕子・事業部長はこう説明する。

「eラーニングを流すだけのような一方通行の研修では人は育ちません。人の力を伸ばすのは人の力。だからこそ事務局や講師もできるだけ登壇し、対話を通じて参加者にエンパワーメント(力づけ)することを心掛けています」

特徴的な登壇プログラムの一つが、「informative story(学びにつながる実話)」だ。専門家、障がいのある先輩社員らが登壇し、自らの経験や失敗、学びを語るセッションで、参加者の視野を広げ、自己理解を深める機会となっている。クライアント企業の役員や役職者が登壇することもあり、双方が企業理解、障がい者理解を深める場となっている。参加者から「最高評価」を得ているこの企画は、週1回開催される定番プログラムだ。

こうした「体験を通じた成長」によって、参加者の多くが変化を遂げている。例えばインターンシップ第1期生の文系大学出身者の一人は、「入所当初はデジタルスキルが乏しく、緊張のあまり昼食も喉を通らなかったが、プログラムを経て自信が付き、就職先でグローバルプロジェクトに携わるまでになれた」。別の参加者は「自分の未来を切り開くことにつながった」と前向きに評価している。

企業と障がい者が共に成長する仕組み

変化は企業側にも表れている。修了生について「これほど高い能力を持つ人材だとは」という驚きの声も多く、当初は障がい者の受け入れに消極的だった部署が、次期には自らインターンシップ活用を希望するようになった例もある。「インターンシップは、障がい者を育てる場であると同時に、企業の意識を育てる場でもあるのです」と、茅原代表はこの仕組みの本質を語る。

インターンシップの活用は大手企業にも広がっており、デロイト トーマツ グループ、KDDI、アクセンチュアなどが導入。インターンシップ修了者の採用率は8割に上る。この実績は、「ふるいにかける」のではなく、「成長を信じ、育てる」という理念に基づいて設計されたプログラムの成果である。

茅原代表は今後の同社の姿についてこう語る。「障がい者雇用は、“社会的責任”の視点だけで語られる時代から、“企業成長と社会進化を共に実現する戦略”として捉え直す時代へと進化しています。私たちKindAgentでは、“人を育てる”ことを障がい者雇用の中核に据えた、長期インターンシップという仕組みを通じて、真の共生社会の実現にこれからも挑んでいきたいと考えています」。

障がい者を「育てる場」であると同時に、企業が変わるきっかけにもなるこのインターンシッププログラムは、ダイバーシティに取り組む企業にとっても有効な選択肢となるはずだ。

※RPA:「Robotic Process Automation」の略語

「インターンシッププログラム」は、大手企業が相次いで導入するなど注目を集めている。例えば、デロイト トーマツ グループは「テクノロジースキル育成 長期インターンシッププログラム」、KDDIは「DX人財育成型」、アクセンチュアは「エンジニア育成型」といったプログラムを実施。それぞれ高い評価を得ており、デロイトではすでに第4期が終了し、次期開催を予定。KDDI、アクセンチュアも継続的な実施を決めている。

デロイト トーマツ

第1期:2023年6月実施

第2期:2023年11月実施

第3期:2024年9月実施

第4期:2025年4月実施

第5期:実施予定

KDDI

第1期:2024年4月実施

第2期:2024年11月実施

第3期:実施予定

アクセンチュア

第1期:2025年1月実施

第2期:実施予定

KindAgent株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-10-3

エキスパートオフィス麹町

TEL:03-4405-3233

https://kind-agent.co.jp/

E-mail:kindagent-internship@kind-agent.co.jp