資産形成や老後の年金対策、生命保険代わり(団体信用生命保険)、相続対策などを目的として不動産投資を始める人が増えている。物件を担保に融資を受けられるため、少ない自己資金でレバレッジを利かせた投資ができるのも魅力の一つだ。保有している金融資産を取り崩すことなく、資産ポートフォリオに収益不動産を加えられる点も注目されている。

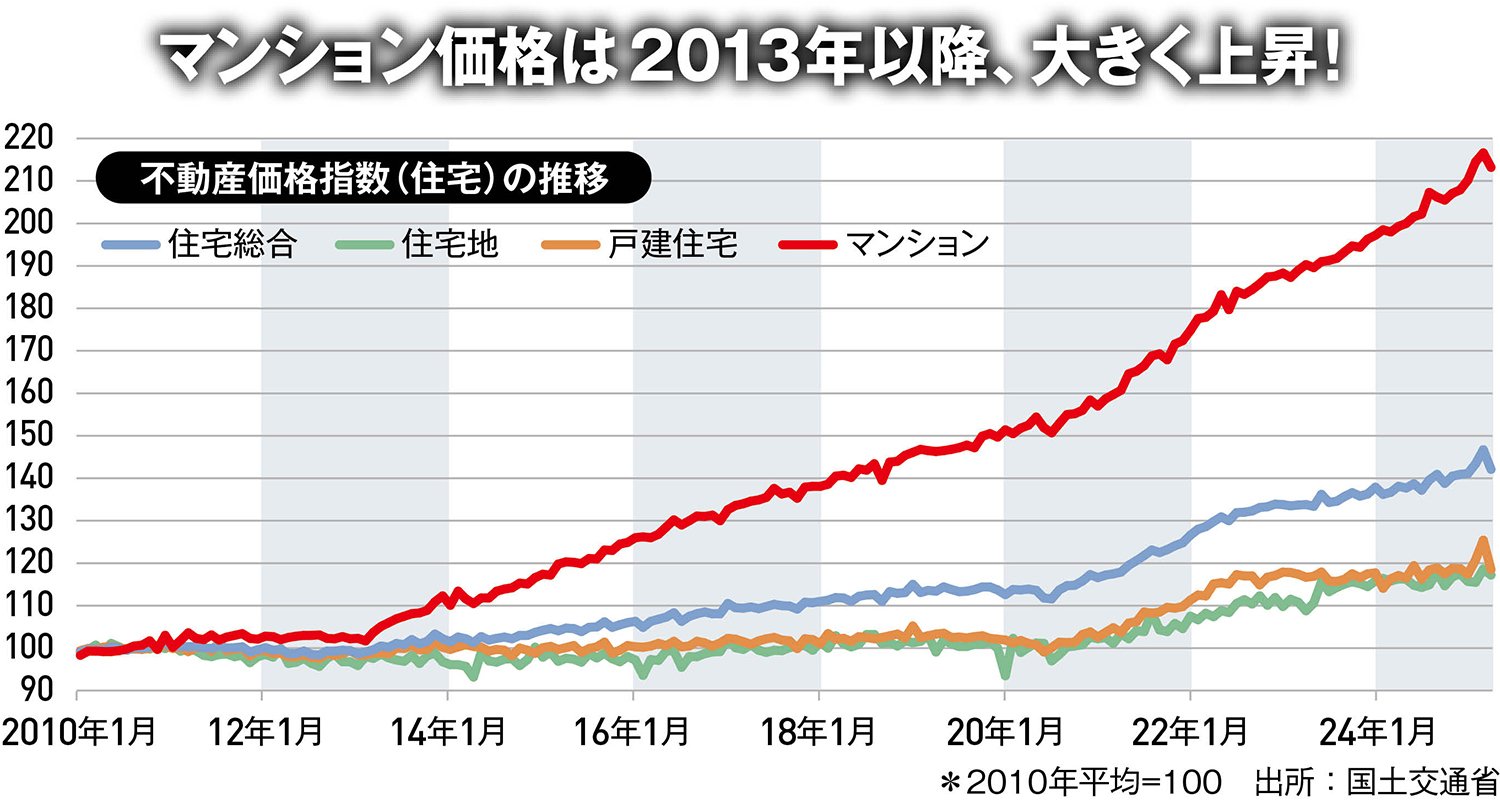

だが、不動産市場は今、転換期を迎えている。投資を考えるなら、不動産市場を取り巻く環境の変化に注意したい。まず、不動産価格は近年、金融緩和やインフレ、建設コストの上昇、外国人投資家の参入などを背景に上がり続けている。

中でも、タワマンをはじめとした都心の新築マンションが高騰。その影響を受け、近隣の中古マンションの価格も上昇している。実際、国土交通省が公表している不動産価格指数によると、異次元の金融緩和が開始された2013年以降、マンション価格が大きく上昇していることが分かる(図参照)。

不動産価格の上昇が続く一方で、金利や人口動態などの変化は投資家に新たなリスクを突き付けている。

日本の政策金利は25年8月現在0.5%だが、今後「1~1.5%程度への段階的な引き上げ」が行われる見通し。金利が上昇すると、投資意欲をそぐ可能性がある。建設コストの上昇傾向は今後も続くとみられるため、不動産価格が急激に下がることは考えにくいが、“高値つかみ”のリスクが高まるかもしれない。また、少子高齢化・人口減少によってエリア格差も広がりそうだ。

経験則に頼らない

科学的な不動産経営へ

こうした状況下、不動産投資で確実に勝ち抜くためには「テクノロジーの活用」が不可欠となっている。まず、AIとビッグデータを駆使すれば、エリアの動向や賃貸需要を可視化でき、物件選びの確度が飛躍的に高まる。言うまでもなく、人口流入が続き、旺盛な賃貸需要が見込まれるエリアは今後も不動産価格の上昇トレンドが続く可能性が高い。

さらに、所有物件の賃貸状況や毎月の入出金情報などを一元管理できる「資産管理アプリ」を用いれば、収益構造をリアルタイムに把握でき、次の打ち手を早期に見いだせるようになる。

また、賃貸料の最適化やデジタルマーケティングの強化など、AIによる空室対策の提案は、経験則に頼る従来の不動産経営を脱し、科学的な経営を可能にしてくれる。スマートロックをはじめとしたIoTの推進は、競合物件との差別化と入居者の満足度向上につながり、物件の価値を長期的に維持する効果が期待できる。

このようにテクノロジーを効果的に活用した不動産投資こそが、安定した収益確保の鍵を握る。テクノロジーを適切に利用するためには、信頼できる不動産会社との連携が欠かせない。資産管理アプリの提供やAIを活用した提案などに積極的に取り組む事業者を選ぶことが成功への近道となる。