ビジネス環境の変化につれて、今、特許対象が「モノ」から「コト」に変化している。その一方で、知財リテラシーの低い会社がまだまだ多いのが現状だ。知財交渉力を高めないと「サメ」型企業の“標的”になる可能性もある。正林国際特許商標事務所は、「IP(知財)ランドスケープ」の手法で、未来を変えるイノベーションに寄り添い、企業の事業戦略に貢献する。

正林国際特許商標事務所

正林国際特許商標事務所正林真之 所長(弁理士)

かつて特許といえば、形のある製品に限られていた。だが現在は、目に見えないサービスについての特許取得が増えている。正林国際特許商標事務所の正林真之所長は、「もはや特許は、一部の限られたメーカーだけのものではありません。

すでに特許の対象が『モノ』から『コト』に転換しつつあるからです」と説明する。今、経済産業省でも工業標準化法を一部改正し、JISの対象に新たにデータやサービスなどを追加し、「日本工業規格(JIS)」から「日本産業規格(JIS)」に名称変更しようとしているほどだ。

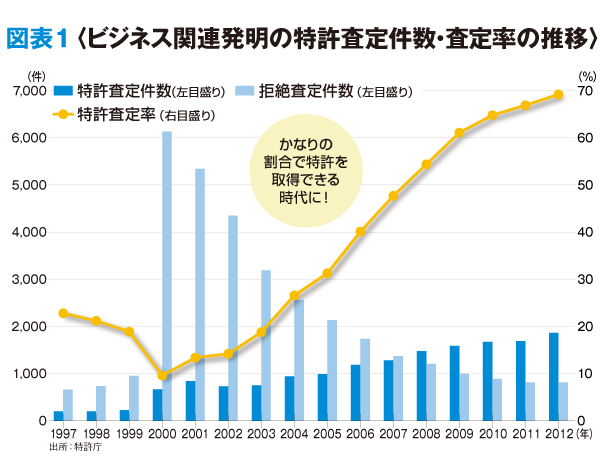

2000年当時に、10%未満にとどまっていたビジネス関連特許の特許査定率※も、最近は約70%に上昇、今では出願すればかなりの割合で特許を取得できる状況になっている(図表1)。特許化が難しいとされていたビジネスモデルも、コンピューターやインターネット、AI(人工知能)などの組み合わせで簡単に取得できるようになったのだ。

※「特許査定率」......審査を受けた特許出願の中で、特許査定を受けた特許出願の割合。

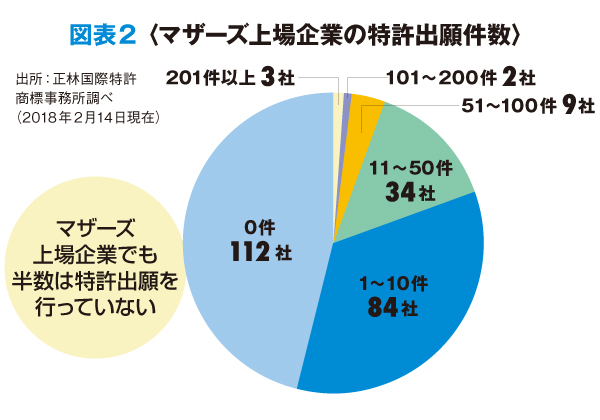

「しかし、その中で経営者の知的財産(以下、『知財』)に関する意識は低いと言わざるを得ません。イノベーションを武器としている新興企業が多い東証マザーズ市場でも、その約半数の企業はまったく特許出願を行っていないのです」(図表2)

その結果、“ある日、突然に、特許権侵害の警告状が届く”事態が起こる。

「特許とは、自分が取れるように、他人も取れるもの。他人が特許を取っているものと同じシステムを一般に提供すると、立派な特許権侵害になります。よくあるのが、業態がある程度大きくなったところで、特許権者の目に留まり、警告状が来ることです。そのタイミングが、まさに上場準備の時期に重なってしまったら最悪です」。不幸というものは、往々にして絶頂期に訪れるものだが、特許はそうしたリスクを構造的にはらんでいるのだ。