現代人の脳には“毒”が溜まっている!

無意識に溜まった脳の“毒”を出して

脳がみるみる若返る食事法を紹介する

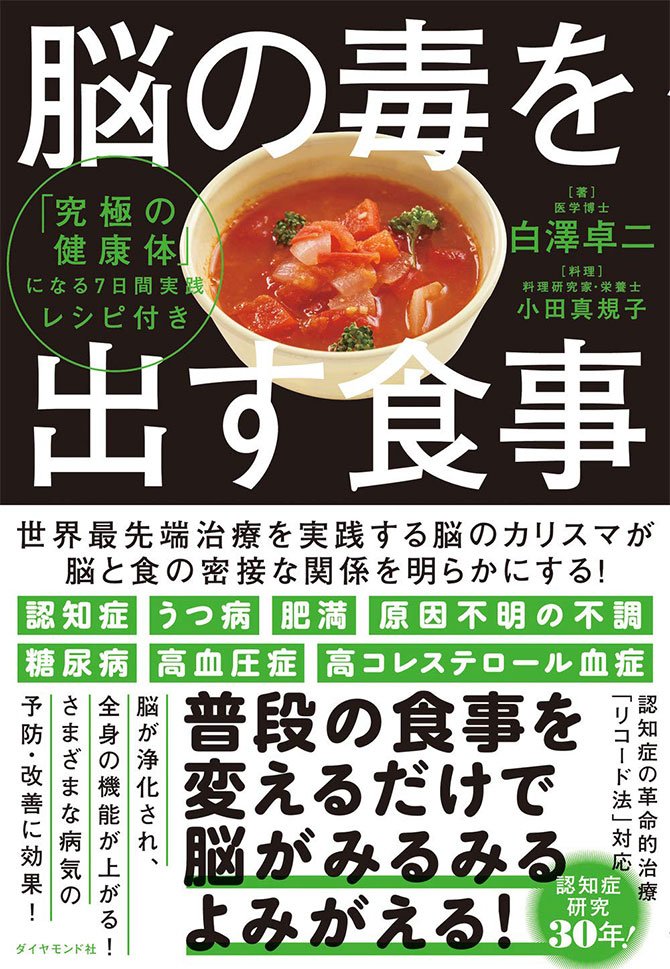

脳の若返りと認知症治療の専門医・白澤卓二医師が提案する衝撃の最新刊『脳の毒を出す食事』では、現代人の脳に溜まった毒を出し、脳の機能を上げる食事法を紹介している。

現在、認知症患者数は増加の一途。その発症を避けるには、40代からの脳のケアが大切だと著者はいう。本書では世界最新の医学で明らかになった認知症予防・改善策と、その研究からわかった脳のパフォーマンスを上げるために必要な食事を提案する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

まぐろはひと月に2回まで

日本人はまぐろが大好きですが、食べすぎは危険です。ひと月に2回程度にするべきでしょう。なぜなら、水銀が高濃度に含まれているからです。

水銀をはじめとするカドミウム、鉛などの重金属は神経を侵す毒です。まさか神経の病気を引き起こすほど大量には食べていないとしても、魚をよく食べる人は、水銀のせいで疲れやすいことがあります。水銀によって腸のバリアが壊れ、免疫力の低下や炎症が起きるからです。「体内に水銀が溜まっているかも」と不安になったら、「毛髪ミネラル検査」という方法で体内に蓄積した有害金属の量を調べることもできます。

まぐろ以外でも、大型魚のめかじきや、養殖の鮭は水銀を多く含んでいる可能性が高いです。大型の魚に水銀が多く含まれるのは、食物連鎖と関係があります。化学工場などから水銀を含んだ廃水が海に流れ出すと、それを飲んだプランクトンが体内に水銀を溜め込み、水銀が蓄積したプランクトンを小魚が食べて水銀を溜め込む、次は中型魚が小魚を食べ、大型魚が中型魚を食べる。それぞれの魚は体に水銀を蓄積しているので、それを食べた最後の大型魚には、高濃度の水銀が溜まってしまうのです。

天然の小型魚がベスト

養殖の魚については、どういうエサを食べているのか、どんな漁場で育っているのかがわからない不安が残ります。安全策として、天然のあじ、いわし、さんま、にしんなどの小型魚を食べるとよいでしょう。鮭も天然のものは安心できます。脂がのった旬の魚ならばEPA、DHAといった良質な脂が豊富なのでおすすめです。

しらすやちりめんじゃこ、おきあみなども安心して食べられます。骨の材料となるほか、精神を安定させてイライラを鎮める、不眠を防ぐ効用もあるカルシウムがとれます。

本原稿は、白澤卓二著『脳の毒を出す食事』からの抜粋です。この本では、認知症など脳の機能不全の原因となる、現代人の脳に溜まった”毒”を出して究極の健康体になる食事法の提案と、実生活で使える7日間実践レシピを掲載しています。脳と体を健康にし、本当の意味での健康長寿を目指してみませんか?(次回へ続く)

1982年千葉大学医学部卒業後、呼吸器内科に入局。1990年同大学院医学研究科博士課程修了。現在、お茶の水健康長寿クリニック院長。

白澤卓二(しらさわ・たくじ)

医師、医学博士

1958年神奈川県生まれ。1982年千葉大学医学部卒業後、呼吸器内科に入局。1990年同大学院医学研究科博士課程修了。東京都老人総合研究所病理部門研究員、同神経生理部門室長、分子老化研究グループリーダー、老化ゲノムバイオマーカー研究チームリーダーを経て、2007年より2015年まで順天堂大学大学院医学研究科加齢制御医学講座教授。2017年よりお茶の水健康長寿クリニック院長、2020年より千葉大学予防医学講座客員教授就任。日本ファンクショナルダイエット協会理事長、日本アンチエイジングフード協会理事長、アンチエイジングサイエンスCEOも務める。専門は寿命制御遺伝子の分子遺伝学、アルツハイマー病の分子生物学、アスリートの遺伝子研究。