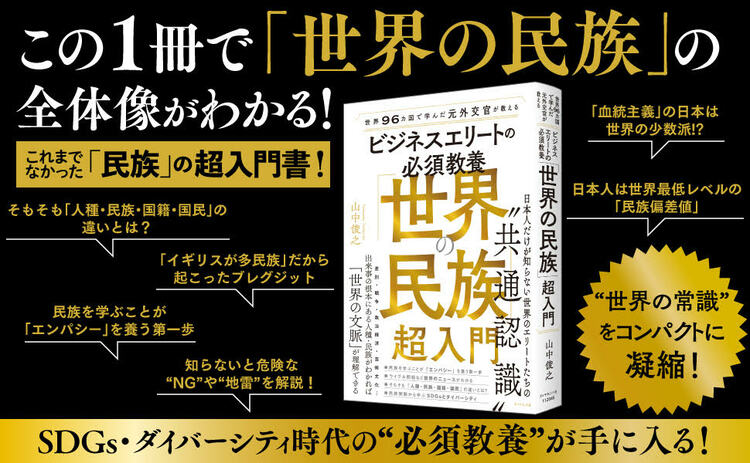

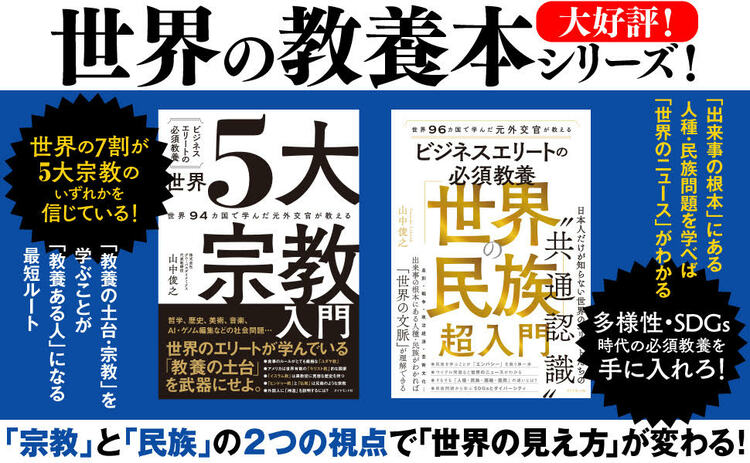

「人種・民族に関する問題は根深い…」。コロナ禍で起こった人種差別反対デモを見てそう感じた人が多かっただろう。差別や戦争、政治、経済など、実は世界で起こっている問題の“根っこ”には民族問題があることが多い。芸術や文化にも“民族”を扱ったものは非常に多く、もはやビジネスパーソンの必須教養と言ってもいいだろう。本連載では、世界96カ国で学んだ元外交官・山中俊之氏による著書、『ビジネスエリートの必須教養「世界の民族」超入門』(ダイヤモンド社)の内容から、多様性・SDGs時代の世界の常識をお伝えしていく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

文化・思想・政治に影響を及ぼす宗教

宗教とは、神または人智を超越した存在を認めて、教義や戒律を定めたもの。宗教は人々の文化、芸術、生活習慣、儀式、思想に多大な影響を与えてきました。

民族を定義する上で、宗教は欠かせない要素であり、特定の民族においては特に重要な意味を持ちます。

たとえば、イスラム教はアラブ諸国にとって法律や文化、生活と分かち難く結びついています。立憲君主制であるイギリスのエリザベス2世の場合は、国を治める主権は持っていませんが、イギリス国教会の最高権威者です。

また、ユダヤ教を信じる人はすべてユダヤ人(ユダヤ民族)であるとされています。イスラエルはユダヤ教・ユダヤ民族のための国。イスラエルにはアフリカ系ユダヤ人の移民が多く、私が最後に訪問したのは2018年ですが、訪れるたびに街に黒人が増えている印象があります。

彼らは2000年前にエチオピアその他のアフリカへと移住した同じユダヤ人の子孫とされています。

歴史のなかで他人種と結婚したり、環境に適応したりしたために姿形が違っているけれど、ようやくイスラエルに戻ってきた同胞である――この“ユダヤの血”は証明しようがありませんが、彼らはユダヤ教によって同じユダヤ民族になっているのです。

トルコとギリシャ、インドとパキスタンのように、「宗教の違いが国の分かれ目、民族の分かれ目」となっている国もあります。

オスマン帝国とギリシャは、宗教によって国・民族が分かれた非常にわかりやすい例だと思います(以前は「オスマントルコ」といわれていましたが、トルコではないため、「オスマン帝国」に改められました)。

かつてのオスマン帝国には、さまざまな言語・宗教の人がおり、皇帝はイスラム教徒で、その妻や母は多くの場合、元キリスト教徒でした。

今のロシアあたりから略奪されてきた美しい女性がハーレムで暮らし、皇帝に見初められて子どもを産む……。

生まれはキリスト教徒だったヨーロッパ系の人が、ハーレムで見初められたくらいのタイミングでイスラム教に改宗したようです。

そのため、歴代のオスマン皇帝の肖像画は、中東系というよりはヨーロッパ系の顔立ちをしています。

庶民の間でもイスラム教とキリスト教間の婚姻はありました。その結果、今のトルコのトルコ人は、日本人からするとヨーロッパ人との区別がつかない外見の人が多くなっています(これに対して中央アジアのトルコ系の人々はアジア系の外見の人が多くいます)。

このように多様だったオスマン帝国が滅び、近代のケマル・アタテュルクのトルコができた1923年、ギリシャとの間で住民交換の合意書が交わされました。

「イスラム教徒は全員、血統的にギリシャ系であってもトルコ人だからトルコに住む。キリスト教なら血統にかかわらずギリシャに住む」

つまり支配者たちは、宗教で人々を二国に分けたのです。その結果、お互いに征服したりされたりを繰り返してきたにもかかわらず、トルコにはあまりキリスト教徒がおらず、ギリシャにもイスラム教徒があまりいません。

両国に住む人々は、宗教によって違う「民族」になったということです。

言語が同じで文化や習慣がかなり近くても、宗教が異なるために異なる民族となり、そればかりか激しい紛争の火種となることもあります。その典型的な例がボスニア・ヘルツェゴビナの紛争で、同じ国で暮らす人たちが、宗教の違いで殺しあう悲劇が起きました。

繰り返しになりますが、宗教は言語・文化生活習慣と分かち難く結びついているので、時に民族紛争を生むほどに、民族を構成する上で欠かせない大きな要素といえます。

しかし、同じキリスト教であってもカトリックとプロテスタントの信者が半々に近いドイツ人が、プロテスタント系ドイツ人という民族と、カトリック系ドイツ人という民族に分かれているかといえば、そんなことはありません。

宗教は、民族を決める大きな要素だが、民族を決めるすべてではない、ということも同時に押さえておきましょう。