「世の中をあっと言わせる企画を作りたい」「自分の夢を仕事で実現させたい」「ユーザーの気持ちがわからない」「企画書が通らない」「プロジェクトを成功させる方法が知りたい」など商品開発や新規事業を生み出す上でのあらゆる悩みを解決!

本連載の著者は「千に三つ」や「一生涯一ヒット」と言われる食品(飲料)業界において「氷結」「スプリングバレーブルワリー」「淡麗」「キリンフリー」など数々のヒット商品を生み出してきた和田徹氏。実は入社から12年間、ヒット商品ゼロだったという著者。なぜ、失敗だらけだった人が、ヒット商品を量産できるようになったのか? 売れ続ける商品づくりの全技法を明かしたのが『商品はつくるな 市場をつくれ』(3月15日刊行)という書籍です。刊行を記念し、本書の一部を特別に公開します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

お気に入りの7つ道具を大公開

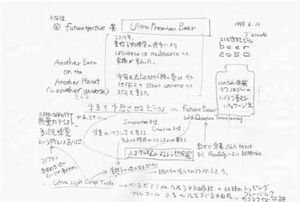

何をするにも、まず形から入るクセのある私は、企画書を書くにも、お気に入りの道具があります。

主に道具にこだわるのは「自分向けの企画メモ」を書くときです。

この段階では、自分でさえ見たことのない「新しい何か」を生み出すために、頭をフル回転に働かさなくてはなりません。だから道具たちにも、私を助けてほしいのです。

まずはアナログで進めます。かなりまとまってきたところで、パワーポイントやワードを使いますが、スタートは、紙に手描きが基本です。

私はデジタルデバイスが大好物で、この40年間一日としてキーボードを触らなかった日はないほどです。でも、企画を書くときのファーストタッチは、紙に手描き。

これは絶対に譲れないマイルールです。

クリエイティブな気分を盛り上げる「筆記具」

道具1 鉛筆

やわらかい芯のBや2Bを太めに削って使います。力の入れ具合や角度で、強い文字でもボンヤリした文字でも書き分けられるのがいいです。2mmほどの極太シャープペンシルもお気に入りです。とりあえず手を動かしながら考えるのにも適しています。

道具2 フリクションペン

こまごまとしたアイディアをあちこちに書き加えたり直したりできるのが、PILOTの「フリクション ボールノック」です。太く滑らかな0.7mmが企画書には向いています。インクの色はブルーブラックで、ちょっと万年筆のような艶やかな色合いがお気に入りです。書き心地の良いペンです。

ちなみに普段は、替芯をLAMYの「サファリ ローラーボール スケルトン」に詰め替えて愛用しています。長さが違うため、詰め物を入れて自作しました。クリエイティブ気分が盛り上がります。

道具3 フェルトペンやカリグラフ系のペン

企画書の真ん中に置きたい文字、重要なコンセプトを示す言葉を書きます。クリエイティブな気分を上げたいときにも良いです。フェルトペンは「ゼブラ クリッカート(ブルーブラック)」、カリグラフ系のペンなら「呉竹 ZIG カリグラフィーⅡ」を使っています。

ちょっとオシャレにアーティスト気分になったり、泥くさい人情味のある文字を書いてみたり、企画案に雰囲気、感情や表情、芸術性を込められるのがいいです。

筆記用具を変えると、書く内容だけでなく、発想も変わってきます。ペンを変えて、企画をさらにブラッシュアップするというやり方もあります。

アイディアがどんどん生まれる「ノート」

道具4 方眼レポート紙

1枚だけで勝負したい企画書には、オキナの方眼レポート用紙「プロジェクトペーパー(A4) 5ミリ方眼」を使います。文字を罫で囲むことが多いので、薄く細かい方眼があると書きやすいからです。中央や、間隔をそろえやすい利点もあります。

方眼を目の前にすると、その空間の中で全体像や概念をロジカルに表そうとする意欲が高まります。

道具5 太めの罫線レポート用紙

レポート用紙には、どんどんアイディアを書いていきます。太めの罫線が良いですが、あまり罫線を気にせず、ぐちゃぐちゃと書いています。市販品以外にも会社や広告代理店さんなどの社用便箋を使うこともよくあり、テーマに応じて気分で選びます。

道具6 モレスキン(ノートブック)

ノートは、モレスキン社の「ハードカバー ノートブック ラージ(黒)」のスクエアード(方眼)タイプを使っています。一冊3000円弱はやや高い出費ですが、持ち歩くとき、机に置いたとき、開いた瞬間などに心がときめき、テンションが上がるものだからこそ、アイディアも書きたくなります。だから、コスパが悪いとは思いません。

そこに書き連ねる作業が、「未来に輝く原石をストックしている」と思わせてくれるのも良いところです。つくりがしっかりしているので、本棚などできちんと長期保存できます。

ここぞ、という企画案を書く際は、贅沢に見開きの右側だけを使うようにします。というのも、たいてい、後から内容を加えたくなったり、補足しながらアイディアをブラッシュアップしたくなったりするからです。そんなときにページがギッシリ詰め詰めの状態になっていると、スペースが足りません。

また、片側が余白で残っていると、後々書いた企画を探す際に、見つけやすくて便利です。

情報整理はたった2つの「フォルダー」でOK!

道具7 フォルダー(個別フォルダー)

企画書の整理には、コクヨの「個別フォルダー」を使っています。2つ折りの厚紙でできていて、書類をその間にポンポンと挟み込んでいくだけ。

用意するのは「Wada's Paper」と「Good Paper」の2種類です。

「Wada's Paper」は、自分が書いた企画書専用。「Good Paper」は、ほかの人のアイディアシートや良い企画書などの永久保存用です。

普通は、プロジェクトやテーマ・項目ごとや、時系列で分けることが多いのですが、企画メモだけは特別待遇。あえて複数プロジェクトを一緒に収納して、フォルダ内を「脳の中のごった煮スープ」と同じ状態にしています。

「そうだ、あの企画のアイディアが参考になるかもしれない。ちょっと見てみよう」などと言いながらAという企画書を取り出そうとして、ふと目にしたGという企画書のアイディアに惹かれてしまう。そんな偶然の出会いも起こります。

(本原稿は、和田徹著『商品はつくるな 市場をつくれ』を編集・抜粋したものです)