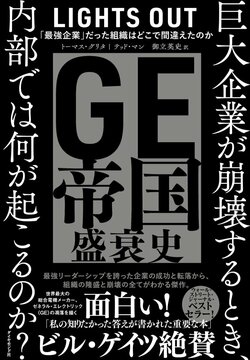

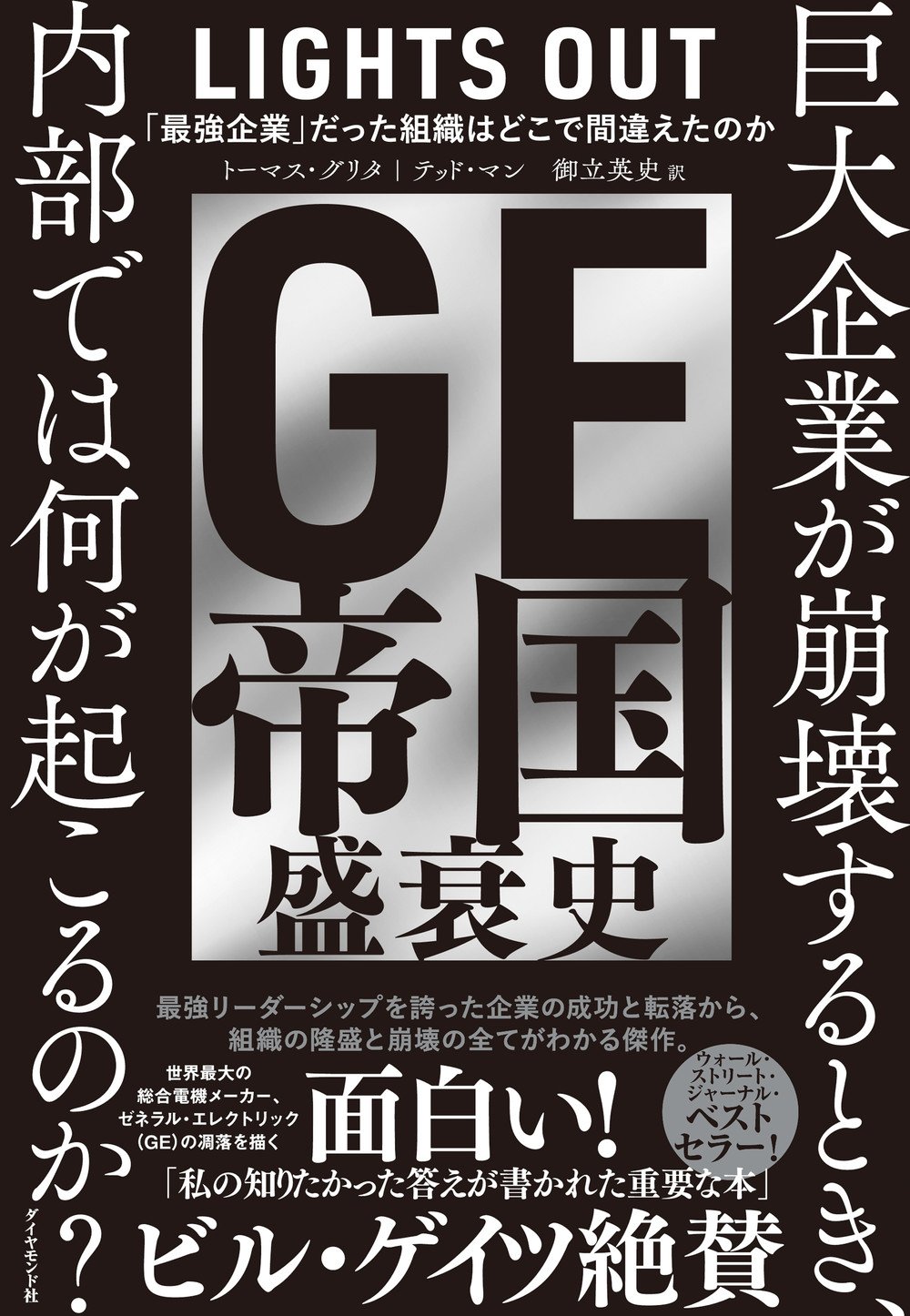

多くの日本人は気づいていなかったが、2000年以降のアメリカでこの100年起こっていなかった異変が進行していた。発明王・エジソンが興した、決して沈むことがなかったアメリカの魂と言える会社の一社、ゼネラル・エレクトリック(GE)がみるみるその企業価値を失ってしまったのだ。同社が秘密主義であることもあり、その理由はビジネス界の謎であった。ビル・ゲイツも「大きく成功した企業がなぜ失敗するのかが知りたかった」と語っている。その秘密を20数年にわたって追い続けてきたウォール・ストリート・ジャーナルの記者が暴露したのが本書『GE帝国盛衰史 「最強企業」だった組織はどこで間違えたのか』(ダイヤモンド社刊)だ。電機、重工業業界のリーダー企業だったこともあり、常に日本企業のお手本だった巨大企業の内部で何が起きていたのか? 世界一の総合電機企業であることを誇った同社が、その多くの部分で金融部門に支えられていたことは、多くの人が知る事実であったが、工業部門と金融部門には、越えがたい分断があった。(訳:御立英史)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

工業系と金融系の越えがたい分断

イメルトの下でも、工業系事業とGEキャピタルの間には隔たりがあった。それは、大半がブルーカラーのGE社員と、スーツ姿のキャピタルのホワイトカラーのギャップでもあった。キャピタルの社員は、自分たちがお金を配ってやっているのに、工業側は利益を増やすことも、将来につながる買収もできていない、と考えていた。工業側から見れば、キャピタルは物理的には何も生産しておらず、製造と販売に必要な資金を都合することしかできない存在だった。

そんなふうに見られていたGEキャピタルだが、金融界の優秀な人材を引き寄せる魅力があった。ウォール街で働きたいとは思わないが、世界最大級の多国籍企業で本質的には強力なヘッジファンドを運営する仕事に魅力を感じる、金融の専門家たちがキャピタルで働いていた。

キャピタルが成功するためには、高度な専門性に対する信頼と、GEブランドに対する尊敬の念が欠かせない。しかし、それらは一度失うと取り戻すのが難しい。

キャピタルの社員は、GEを辞めない限りキャピタルで勤務し続けるのが普通だ。そこで働くバンカーたちは、米国で最も裕福な都市ニューヨークから20分の距離にあるコネチカット州ノーウォークで10億ドル規模のディールを扱っているのであって、ニューヨーク州スケネクタディや、サウスカロライナ州グリーンビルに住みたいとは思わなかった。

シックスシグマ〔不良品削減のための生産管理手法〕の研修を受けるよう命じられても、キャピタルの社員の多くは金融とは無関係と考えて従わなかった。GEは金融部門と工業部門が協調することを求めたが、キャピタルの自律性と独自文化のせいで、両者の分断は徐々に広がっていった。

キャピタルの社員には、イメルトがCEOになったことで、営業組織の役割が変わったように感じられた。営業担当者は財務担当者を便利に使ったが、結果責任は問われなかった。ディールが成立すれば営業チームが評価され、失敗すればリスク管理と財務のチームに責任があると見なされた。そんな風潮のなかで、財務面の資質に欠ける社員が昇格していくことが増えた。当時を知る人たちによると、幹部のなかには財務の基本的概念さえ理解していない者もいたという。

与信管理会議で、新任のシニアマネジャーが「EBITDA」とは何かと質問した。金融用語で「利払い前・税引き前・減価償却前利益」の頭文字を取ったものだ。3つの費用を除外することで、複数の企業の利益をより正確に比較でき、計算結果はキャッシュフローの代用として使うことができる。彼が質問したのは、計算に疑問があったのではなく、初めて耳にした言葉の意味がわからなかったからだ。その場にいた者の多くが、あまりの無知さに衝撃を受け、危機感を抱いた。こうした知識と専門能力を誇る人びとの集団がGEキャピタルだった。

外部のリクルーターたちは、GEキャピタルに生じた内部摩擦を察知し、人材を引き抜きはじめた。キャピタルではその穴を埋めるために、経験の浅い新人が採用されることが増えていった。

そんな変化のなかで、一見すると無理なマネジメントが行われ、内部の人間を不安にさせるケースも出てきた。中西部にいる幹部が、はるか離れた東海岸のキャピタル(コネチカット州ノーウォーク)にある高度なリスクマネジメント機能を、電話で管理することさえあった。