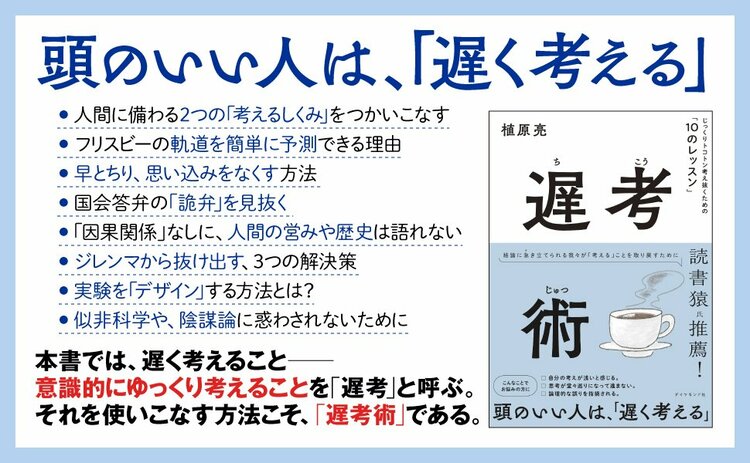

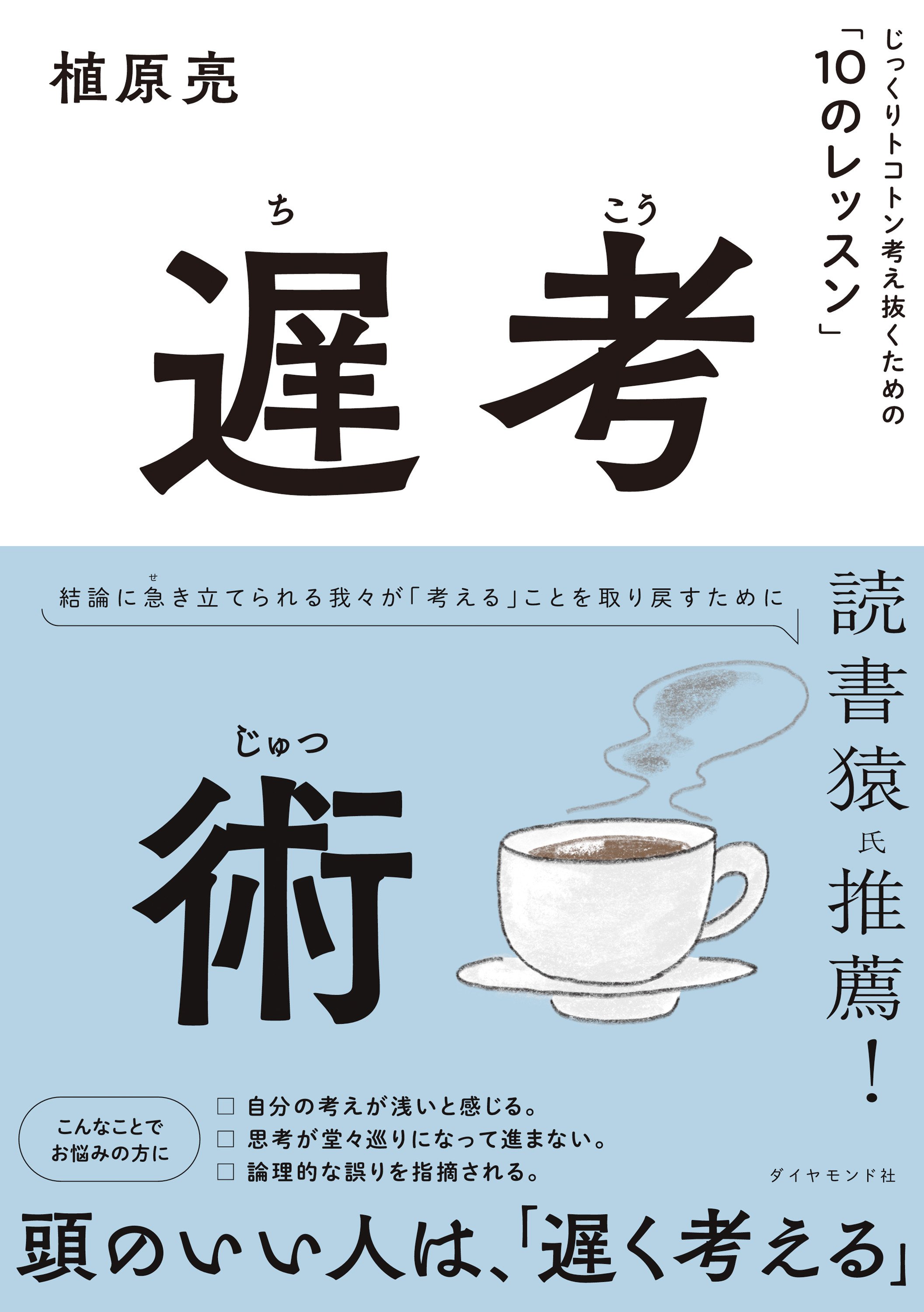

頭のいい人は、「遅く考える」。遅く考える人は、自身の思考そのものに注意を払い、丁寧に思考を進めている。間違える可能性を減らし、より良いアイデアを生む想像力や、創造性を発揮できるのだ。この、意識的にゆっくり考えることを「遅考」(ちこう)と呼び、それを使いこなす方法を紹介する『遅考術――じっくりトコトン考え抜くための「10のレッスン」』が発刊された。

この本では、52の問題と対話形式で思考力を鍛えなおし、じっくり深く考えるための「考える型」が身につけられる。「深くじっくり考えられない」「いつまでも、同じことばかり考え続けてしまう」という悩みを解決するために生まれた本書。この連載では、その内容の一部や、著者の植原亮氏の書き下ろし記事を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

暗殺事件にまつわる陰謀論

今年7月8日、奈良県奈良市で街頭演説中の安倍晋三・元内閣総理大臣が銃撃され死亡した。銃を用いた単独犯による首相経験者の殺害という、戦後の日本では想像しがたい事件だけに、その衝撃はきわめて大きかったといえる。

すでに容疑者は逮捕され、その動機も述べられつつある。今後、捜査や裁判が進んでいけば、さらなる詳細が明らかになっていくだろう。

ところが、にもかかわらず、事件の背後に何らかの強大な黒幕による意図を読み取ろうとする陰謀論もまた、目につくようになっている。その種の陰謀論を信じる人が出てきてしまうのは、一体なぜなのだろうか。

この問いには、「陰謀論が生じる事件と生じない事件の差」は何か?という角度からアプローチできる。ここでは、とくに大きな要因として、次の2点を挙げてみたい。

陰謀論が生まれる2つの要因

①思弁性:好き勝手にストーリーをこしらえられる余地

②過大な意味づけ:衝撃の大きさに釣り合う意味を事件に見出したくなる傾向

政治家の暗殺事件から陰謀論が生じた事例の中で、最も有名なのはおそらくケネディ大統領の暗殺事件だろう。

この事件も単独犯による銃撃事件とされるが、事件にまつわる陰謀論にはさまざまなバリエーションがあり、背後で暗躍した黒幕も、軍産複合体だったり当時のソビエトだったり、果ては宇宙人だったりする。

他方、レーガン大統領暗殺未遂事件はどうだろうか。

これも単独犯による大統領をターゲットにした銃撃事件であるが、それにまつわる陰謀論が語られることはまずないと言ってよい。というより、そもそも事件の存在自体があまり知られていない。

それは何よりも、レーガンが一命をとりとめ、暗殺が未遂に終わったためである。

よく知られているように、ケネディ暗殺事件では容疑者自身が事件直後に殺害されて動機が不明なままである。また捜査資料も完全には公開されていない。

こうしたことから、「①思弁性」が存分に発揮され、分からない部分を想像によって埋めることで陰謀論的なストーリーが組み立てられることになる。

これに対しレーガンのケースは、容疑者の動機も事件の状況も十分に明らかになっており、思弁をめぐらす余地はごくわずかしかない。

なお、容疑者はジョディ・フォスターの熱狂的なファンであった。フォスターが出演する映画で登場人物が大統領候補の暗殺をもくろむシーンがあり、似たような事件を起こせば、フォスターの気を引くことができると考えたのである。

次に、「②過大な意味づけ」の方だが、国民の期待を背負った若き大統領の暗殺という事件の衝撃の大きさを考えれば、ケネディのケースでこの要因が強く働くことは、容易に理解されるだろう。

「国家を揺るがすあんな重大な事件が、単独犯によってたまたまうまく引き起こされたはずがない。だから、背後に周到な計画を立てて実行した強力な存在がいるにちがいない――そうでなければ納得できない」。

こうして大事件の衝撃を、陰謀を想定することで意味づけて何とかバランスをとって受け止めようとするわけだ。

これは、衝撃的な出来事にはそれに見合った大きな原因がなければならない、とつい考えてしまうという、人間の自然な思考の傾向に根差している。

この傾向が必要以上に働き、事件に過大な意味づけをするときに、陰謀論が生まれるのである。

いわば、ショックのせいで、もともと人間に備わっている思考の機能がバグを起こしている状態が、陰謀論を求めてしまうわけだ。これに対して、未遂に終わったことレーガンのケースでは、それほどのインパクトはなかったため、大した意味づけは必要にならなかった。

怪しげな言説を信じ込まないために

冒頭の安倍元首相銃撃事件に戻ろう。こうした事件が起こると、そのひときわ大きな衝撃により、どうしても「②過大な意味づけ」を行おうとする人たちが出てくることになる。

それが「①思弁性」を焚きつけることになる。今回のように容疑者の動機や事件の状況がある程度まで判明している場合でも、事件で受けた衝撃が大きければ大きいほど、それに釣り合う意味を事件に見出したくなってしまう。

そこで、想像によって背後に黒幕を設定するようなストーリーが紡ぎ出されるのである。

そうしたストーリーは「仮説」と呼んでもよい。ともかく何か出来事が起こったらそれについて仮説を自動的に生み出したくなる――これもまた人間に備わる自然な傾向だ。

けれども、やっかいなことに、情報が不足していたり、何とか納得できるような意味づけをしたいという動機に駆られていたりすると、適切ではないストーリーでも仮説として生み出されてしまう。

ここにもある種のバグが発生していると言えるだろう。

さて今後、事件の全容解明が進めば、①の思弁性が働く余地は減っていくと考えられる。

だがそれでも、事件に大きな衝撃を覚え、そして②のような意味づけを求める人々がいる限りは、陰謀論は一定の支持者を集め続けることだろう。

政治家の暗殺のような大事件が起こったあとに、それにまつわる陰謀論が生じてしまうのは、ある意味で想定内のパターン、いわば教科書通りであるとさえ言える現象である。

そのことを知っておくだけでも、怪しげな言説に出会っても戸惑うことは減るはずだ。

(本稿は、植原亮著『遅考術――じっくりトコトン考え抜くための10のレッスン』著者植原亮氏の書き下ろし記事です)

―――

『遅考術』には、情報を正しく認識し、答えを出すために必要な「ゆっくり考える」技術がつまっています。ぜひチェックしてみてください。

1978年埼玉県に生まれる。2008年東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術、2011年)。現在、関西大学総合情報学部教授。専門は科学哲学だが、理論的な考察だけでなく、それを応用した教育実践や著述活動にも積極的に取り組んでいる。

主な著書に『思考力改善ドリル』(勁草書房、2020年)、『自然主義入門』(勁草書房、2017年)、『実在論と知識の自然化』(勁草書房、2013年)、『生命倫理と医療倫理 第3版』(共著、金芳堂、2014年)、『道徳の神経哲学』(共著、新曜社、2012年)、『脳神経科学リテラシー』(共著、勁草書房、2010年)、『脳神経倫理学の展望』(共著、勁草書房、2008年)など。訳書にT・クレイン『心の哲学』(勁草書房、2010年)、P・S・チャーチランド『脳がつくる倫理』(共訳、化学同人、2013年)などがある。