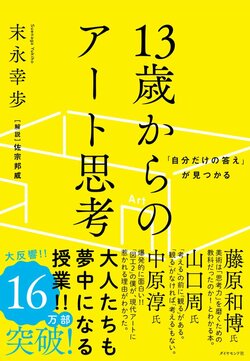

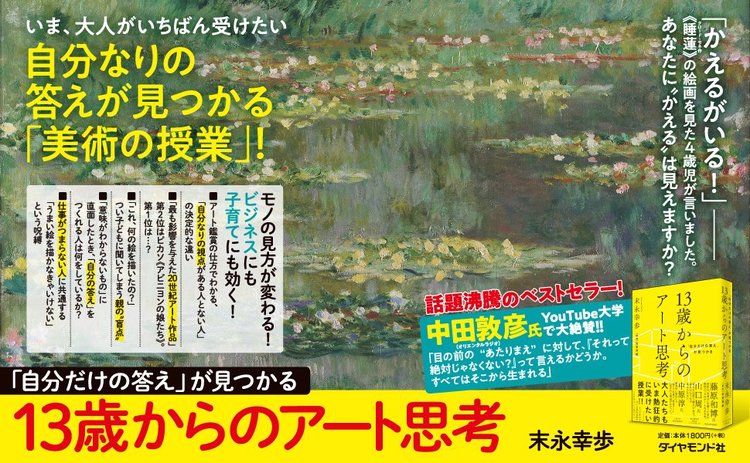

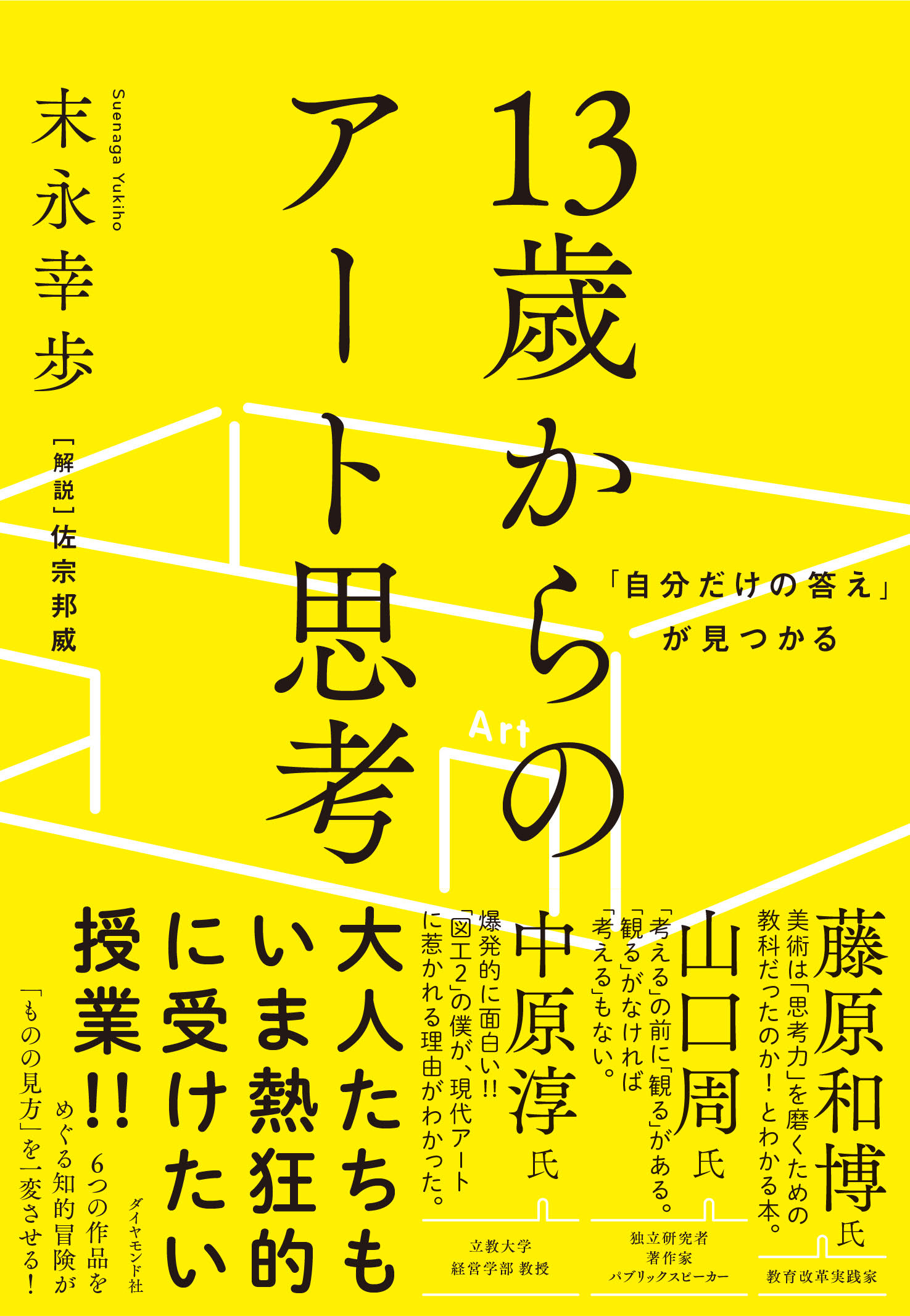

テクノロジーの進化や環境問題など、さまざまな要因から複雑さが増した現代。この不確かな時代を生き抜くために、今、「アート思考が必要」と言われている。「アート思考」とは、「アーティストのように考える」思考方法であり、「自分だけのものの見方」で世界を見つめ、「自分なりの答え」を生み出す力のことだ。この変化の大きい現代には、この力を身につけることが必要とされているのだ。美術教師で、自身もアーティストである末永幸歩氏が書いた『13歳からのアート思考』には、その「アート思考」をどのように身につければ良いかが書かれている。本記事では、本書の内容をもとに、「自分なりの答えを取り戻すための第一歩」についてご紹介する。(構成:神代裕子)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

すべての人に必要な「自分なりのものの見方」

「自分なりのものの見方」で世界を見つめ、「自分なりの答え」を生み出す力である「アート思考」。

生きていく上でも、ビジネスの上でも「今、身につける力」としてよく挙げられるが、「別に、アーティストになりたいわけじゃないし」と感じる人もいるかもしれない。

しかし、このアート思考は、決してアーティストやクリエーターのためだけのものではないのだ。

周りを見渡してみてほしい。ビジネスにしろ、学問にしろ、「自分なりのものの見方」を持てる人が結果を出したり幸せになったりしていないだろうか?

そういった人を見て「あの人は、ものの見方が人と違うから」と、羨ましく感じた経験がある人も少なくないはずだ。

私たちは、学校教育の中で何年にも渡って「正解」を出す訓練をし続けてきた。正しい答え、正しい成果、みんなと同じものを選ぶ価値観……。

他の人と違う感じ方や行動をするのではなく、「みんなと同じことができること」が評価されてきたのだ。だから、急に「自分なりの答えを出せる力が必要だ」と言われても、どうすればいいかわからないのも当然だ。

では、一体どうすれば「自分なりのものの見方」が身につくだろうか。

子どもはみんなアーティスト

末永氏は本書の中で「人は誰でもアート思考をかつては実践できていたはず。あなたも決して例外ではない」と語る。

確かに、子どもの頃、私たちはもっともっと自由だった。

草むらに段ボールを置いて「秘密基地」としたり、蟻の巣がどこまで続いているかを確かめようとしたり。自分だけの世界を大いに楽しんだ経験が誰にでも1つや2つはあるはずだ。

そこには「正解かどうか」という感覚はなかったのを、筆者も覚えている。

私たちは、元来「自分なりのものの見方」を持っている。しかし、それを忘れてしまっているだけなのだ。

アート思考を取り戻すには、「昔はできていたことを思い出す」だけでいい。そのための練習方法として、末永氏は「アウトプット鑑賞」を挙げる。

自分なりの感性を育てる「アウトプット鑑賞」

「アウトプット鑑賞」とは何か。末永氏は次のように説明する。

この「アウトプット鑑賞」の良さは、アウトプットすることにより、漠然と眺めるよりもはるかに「よく見る」ことができるところにある。

なぜなら、私たちは物事を「見ているようで見ていない」からだ。

実際に、美術館で絵画を見ている時もそうだ。肝心の絵の方は一度見ただけで、解説を読む方に夢中になってはいないだろうか。

解説を読んで「へえ」と思ったものの、その絵がどのような絵だったか、詳細に思い出せる人はあまり多くないだろう。

このように、物事をなんとなく「見た」「理解した」気にならないためにも、「アウトプット鑑賞」が効果的なのだ。

「アウトプット鑑賞」で、色や形、輪郭、筆の使い方など、さまざまな面から絵を見ていくことで、自分なりの感性・感覚でしっかりと絵を見ていくことができるのだという。

「子どもの頃の感覚」を取り戻そう

本書の中では、アンリ・マティス(1869-1954)の《緑のすじのあるマティス夫人の肖像》を見ながらアウトプット鑑賞を行っている。それはこんな具合だ。

「背景が3色。緑、ピンク、赤」(P.68)

「顔、首、体の位置がなんだか不自然に感じる。姿勢がよすぎるからかなあ」

「塗り方が荒い。筆の跡がたくさん残っている」(P.69)

「髪が1つの塊になっていて髪の毛が1本も描かれていない」

「生え際に赤いラインが入っているのが妙に気になる……」(P.69)

感想とも言えない、ただ見たものを描写したものも多いが、アウトプット鑑賞はそれで構わない。じっくりと絵を観察する訓練なのだ。

これは、日常生活の中でも簡単に取り入れられそうだ。例えば、自分が「素敵だな」と思った人がいたら、その人の特徴をピックアップしてみる。

人でなくても、商品やサービスでもいい。描写することで、じっくりとその人やものを観察することにつながる。

さらに、なぜそう思ったか、言葉にすることで、自分がそれらのどこに魅力を感じたかを考えるきっかけにもなるはずだ。

そして、そこには別に「正解」を求める必要はない。ものの見方は自由だし、無限に存在するのだから。

こういったことを繰り返していくことが、「自分なりのものの見方」や「感じ方」を取り戻していくことにつながるのだ。