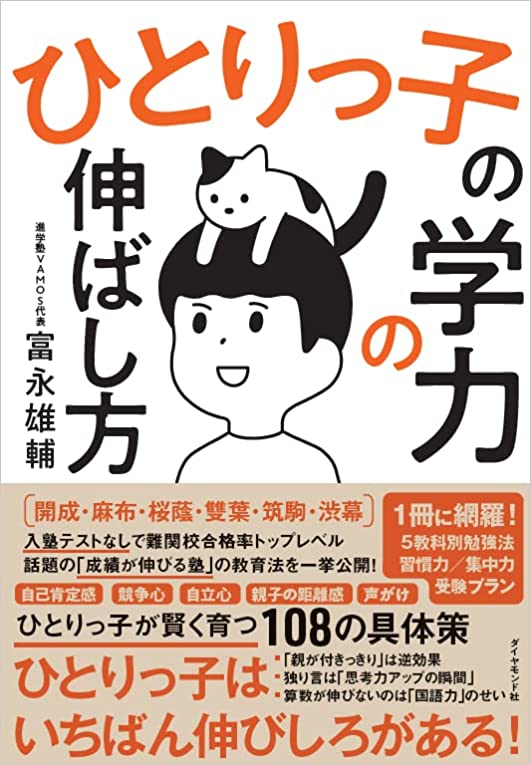

開成、麻布、桜蔭、雙葉、筑駒、渋幕……東京・吉祥寺を中心に都内に展開する進学塾VAMOSは、「入塾テストなし・先着順」で生徒を選抜しないが、「普通の子ども」を有名難関校に続々と合格させると話題の塾だ。子どもの特徴を最大限に生かして学力を伸ばす「ロジカルで科学的な学習法」が、圧倒的な支持を集めている。本稿では、VAMOSの代表である富永雄輔氏の最新刊『ひとりっ子の学力の伸ばし方』(ダイヤモンド社)から、特別に一部を抜粋して紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

競争する力・折れない心のつくり方

中学受験に限らず、世の中にはいろいろな「振り分け試験」があります。それが、一定の数を争って合格者と不合格者に分かれるものである以上、勝つために「競争心」を持つことは非常に重要です。

ただ、親の時代と今では、競争のあり方が違ってきているということは理解しておいてください。

たとえば、塾の模擬試験があったとして、かつては同じ教室のメンバーか、せいぜい他教室の顔も知らない人との間での順位がわかるくらいでした。ところが今は、ネット上で見た人など、競争しようと思えばいくらでもできてしまう時代です。

また、野球やサッカーのクラブチームに入るにもテストがあり、バレエやピアノといった習い事の発表会でもヒエラルキーがあって、今の小学生は学校以外のあちこちで絶えず競争に晒されています。

一方で、そういう現実がありながら、ここにきて競争心が育ちにくい状況ができています。幼い子どもたちにとって、給食の牛乳早飲みとか、誰が一番早く靴を履き替えられるかとか、帰り道でのかけっこのようなくだらない競争が大事なのですが、コロナ禍でそれらの機会が大きく失われました。

それでも、兄弟姉妹がいれば、洗面所を使う順番、夕飯のおかずの取りあい、テレビのチャンネル権……といろいろ競争が待っています。それさえないひとりっ子は、競争心を養うにあたってかなりハンデを負っていることはたしかです。

絶えず競争に晒されているのに、競争心が弱くなっているひとりっ子は、気をつけないと疲弊し折れてしまいます。かといって、「だから競争させない」というのは得策ではありません。それをやっていたら、その子は落ちこぼれてしまいます。

親は適宜フォローしつつ、勉強やスポーツ以外のことでもいいので、普段から小さな競争を積ませてあげましょう。

日常生活に「ゲーム性」を取り入れる

ひとりっ子に競争に慣れてもらうには、家庭の中で小さな勝ち負けの経験をたくさん積ませるといいでしょう。

その材料はいくらでも転がっています。親と子でどちらが先に都道府県名を全部言えるかとか、どちらが上手にケーキが焼けるかとか、あるいは、どちらが早く着替えられるかなどというものでもいいのです。「じゃあ、競争ね」と勝ち負けを争ってください。

このとき、子どもを甘やかせて手抜きはしないようにしましょう。大事なのは「負けて泣く」経験です。

マリオカート、神経衰弱、オセロ……休日の夜などに30分でいいので真剣にゲームやトランプで子どもと勝負をしてみてください。

(本稿は、『ひとりっ子の学力の伸ばし方』からの抜粋・編集したものです)