「この成功法則の通りにやれば、うまくいきます」。この世には、そんな「ハウツー」や「メソッド」があふれている。それらを習得することは、仕事や人生をうまくいかせる上で、ある程度は有効だ。しかし、次に何が起こるか予測不可能な今の社会では、「成功パターン」に頼りすぎることはむしろリスキーだと、サイエンス作家・竹内薫さんは語る。

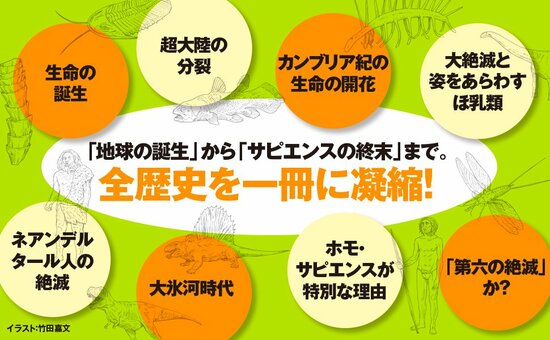

今回は、「地球の誕生」から「サピエンスの絶滅、生命の絶滅」まで全歴史を一冊に凝縮した『超圧縮 地球生物全史』(王立協会科学図書賞[royal society science book prize 2022]受賞作)の翻訳を手がけた竹内薫さんに、ビジネスパーソンが抱く悩みを、生物学的視点から紐解いてもらうことにした。

生命38億年の歴史を超圧縮したサイエンス書として、ジャレド・ダイアモンド氏(『銃・病原菌・鉄』著者)にも「著者は万華鏡のように変化する生命のあり方をエキサイティングに描きだす。全人類が楽しめる本だ!」と言わしめた本書を読み解きながら、人間の悩みの本質を深掘りしていく。あらゆる困難に直面しながら絶滅と進化を繰り返してきた生命たちの奇跡の物語は、私たちに新たな視点を与えてくれるはずだ。本稿では、「コミュニティを成功に導くリーダーの定義とは?」をテーマに、お話を伺った。(取材・文/川代紗生)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「理想のリーダーがいればOK」という勘違い

――こういう個体がリーダーになると、そのグループは生き残りやすい、というような、成功パターンのようなものはあるのでしょうか?

竹内薫(以下、竹内):「これさえあれば」という成功パターンを断言するのは、なかなか難しいと思います。

たとえば、小さな群れを作って行動する動物も、狩りで怪我をしてしまったとか、他のグループとの縄張り争いで、一匹欠けてしまったとか、あるいは、いつも使っている水飲み場が干上がってしまったとか、偶然が重なり、グループの力が急激に弱くなってしまうこともありますよね。

彼らのそういう様子を見ていると、「理想のリーダーがいて、ある程度優秀なメンバーが揃っていればうまくいく」というものではないような気もするんです。

つまり、グループがうまくいくか、うまくいかないか、というのは、比較的、偶然の要素が大きいのではないかと。

――なるほど。偶然の要素ですか。

竹内:人間社会でも、新型コロナウイルスの影響で潰れてしまった企業はたくさんありますよね。きちんと運営できていて財務上の問題もなかったはずが、コロナ禍を経て、急激にうまくいかなくなってしまった。

僕たちは、なんとなく、「理想的なリーダーがいて、メンバーが真面目にやっていればうまくいくんだ」というふうに思いたいわけですが、実は、外部要因の影響は思っている以上に大きく、それに抗うのは難しいと思うのです。

「成功パターン」にこだわる集団は消えていく

――どうしても、再現性の高いメソッドや、「こうしたらうまくいく」みたいな成功法則を探したくなってしまうものだと思うのですが、そういう考え方そのものが危うい、ということでしょうか?

竹内:たしかに、ある一定の時期は、その成功パターンでうまくいくと思います。ですが、その成功パターンが使い物にならなくなるタイミングは、意外と早くやってくるんですよね。

たとえば、ほとんどの会社が、100年も経たないうちに潰れてしまいます。2022年に倒産した企業の平均寿命は23.3年で(東京商工リサーチ調べ)、たいていは、100年も経たないうちに倒産してしまう。

それはなぜかというと、いったん成功すると、その成功パターンにこだわり続けたくなってしまうからです。

うまくいった事例があるのだから、これに則って行動すれば間違いはない、むしろ、その成功パターンから外れたやり方をするほうが、リスクが高いように思えてしまう。そうやって、過去のやり方に固執しているうちに、世界の変化に乗り遅れてしまうのです。

逆に、100年以上続いて、まだ勢いがある会社というのは、異業種に打って出るなど、どこかで大きな改革をやっているわけです。

――最近はとくに世の中が変化するスピードがすさまじく速いですよね……。

竹内:僕は、「成功パターン」とは諸刃の剣だと思っています。たしかに、一つの成功パターンで、10年、20年程度はうまくいくだろうけど、そればかりやっていると、あっという間に時代に取り残されてしまう。

だから、そのときの環境に合わせて臨機応変にやっていくしかないのではないかな、と。動物たちを見ていても、そうですよね。

リーダーの頭が硬く、「今までここでうまくいってたんだから、この狩り場でずっとやっていくんだ」と過去の成功パターンに固執していたら、水を飲む場所も獲物もいなくなり、結果的にはみんな死んでしまう。

別の場所に行ったところで、当然、別の縄張りを持つ他のグループと戦ったりもするでしょうけど、結局、常にサバイバル意識を持って柔軟に動けるボスがいる集団ほど、生き残りやすい。

矛盾するようですが、グループを成功に導くリーダーに必要なのは、「過去の成功パターンをすぐに捨てられる」柔軟さなのではないか、と思います。

生物学から「フラットな視点」を学ぶ

――「成功パターン」に頼りすぎない、フラットな視点を磨くためにも、生物学を学んでおきたいな、とあらためて思いました。

竹内:人間社会でも、「いい大学に入って、大企業に入れば人生安泰」みたいな成功パターンが、どんどん崩れてきていますよね。

人間はどうしても、そういう過去の成功パターンで動いてしまう人が大部分なんです。でも、実際には「成功パターン」って、「未来の成功パターン」ではないわけです。必ずしも未来に当てはまるとは限らない。

その点、生物学の世界をのぞいてみると、動物たちは成功パターンに頼るよりも、「今、この環境で自分たちはどう生きていくべきか」をとてもシビアに見ているんです。

――繁殖に成功した生物たちが、あっという間に絶滅したりしていますよね。

竹内:地球の広大な歴史を知ると、世界の見え方が変わるはず。「これから、自分が何をするべきか」も、よりクリアに見えるようになるのではないかと思います。

1960年東京生まれ。理学博士、サイエンス作家。東京大学教養学部、理学部卒業、カナダ・マギル大学大学院博士課程修了。小説、エッセイ、翻訳など幅広い分野で活躍している。主な訳書に『宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなのか』(ロジャー・ペンローズ著、新潮社)、『WHOLE BRAIN 心が軽くなる「脳」の動かし方』(ジル・ボルト・テイラー著、NHK出版)、『WHAT IS LIFE? 生命とは何か』(ポール・ナース著、ダイヤモンド社)、『超圧縮 地球生物全史』(ダイヤモンド社)などがある。