「一念発起して勉強を始めたのに、結局続かなかった」という苦い経験はありませんか。勉強の習慣化は、子どもにとっても大人にとっても難しいものです。本記事では、東大生の学び方を誰にでも再現できる方法に落とし込んだ話題作『東大独学』の著者・西岡壱誠氏と、「成績が伸びる」と評判の進学塾VAMOS代表を務め、著書『ひとりっ子の学力の伸ばし方』で子どもの個性に合わせた学習法を提唱する富永雄輔氏に話を聞きました。お二人とも「勉強習慣のある子どもには共通点がある」と口をそろえます。その共通点は一体何なのでしょうか? 小学生から高校生までの保護者の皆さん、必読です。(取材:中村富美枝)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

親は子どもの勉強について、どこまで面倒を見ればいいのか?

──自分から進んで勉強ができる子と、そうでない子。最大の違いはどこにあると思いますか?

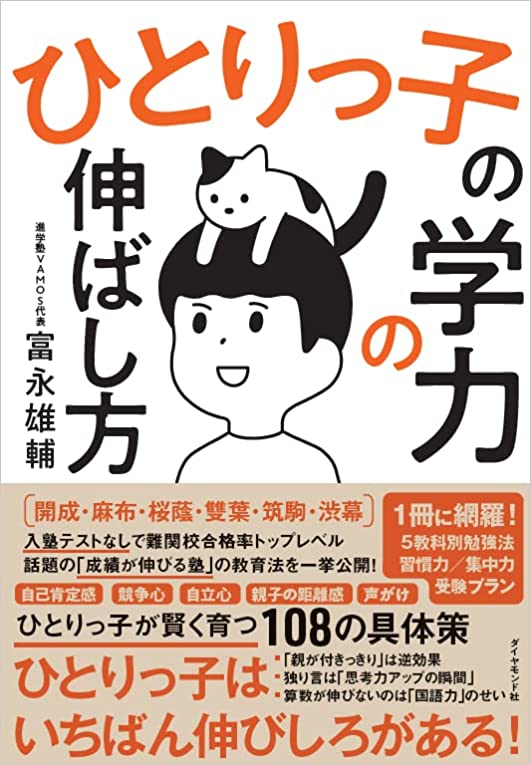

富永雄輔(とみなが・ゆうすけ)

富永雄輔(とみなが・ゆうすけ)進学塾VAMOS代表

幼少期の10年間を、スペインのマドリッドで過ごす。京都大学経済学部を卒業後、東京・吉祥寺に幼稚園生から高校生・浪人生まで通塾する「進学塾VAMOS(バモス)」を設立。現在吉祥寺、四谷、浜田山、お茶の水に校舎を構える。入塾テストを行わず、先着順で子どもを受け入れるスタイルでありながら、毎年塾生を難関校に合格させ、その指導法は、「プレジデントファミリー」「アエラウィズキッズ」「日経キッズプラス」などでも取り上げられる。自身の海外経験を活かして、帰国子女の教育アドバイスにも力を入れているほか、トップアスリートの語学指導、日本サッカー協会登録仲介人として若手選手の育成も手掛けている。

富永雄輔(以下、富永):私の塾では、中学受験を目指す小学生から大学受験を控える高校生まで、毎年多くの受験生を見ています。

その中で1つ確実に言えることは、年齢に関係なく勉強は習慣にしてしまうことがまずは大事だということです。

でも、それがなかなか難しいのです。

特に小学生の場合、子どもに勉強の習慣を身につけさせたいという親の思いが強すぎて、何から何まで親が面倒を見ようとしすぎると、かえってうまくいきません。

あまりうるさく言うと、子どもが潰れてしまうんですよね。

だからといって、放置しておけば子どもが自ら進んで勉強するというものでもない。

親がどこまで関わるかという「さじ加減」が非常に重要になってきます。

自ら勉強する子どもの共通点は「家庭のルール」

西岡壱誠(以下、西岡):どういうふうに子どもの勉強に介入したらいいか、みんな悩んでいますね。

僕が東大に入って驚いたことの一つが、東大生の「メリハリ」のすごさです。

西岡 壱誠(にしおか・いっせい)

西岡 壱誠(にしおか・いっせい)現役東大生

1996年生まれ。偏差値35から東大を目指すも、現役・一浪と2年連続で不合格。崖っぷちの状況で開発した「独学法」で偏差値70、東大模試で全国4位になり、東大合格を果たす。そのノウハウを全国の学生や学校の教師たちに伝えるため、在学中の2020年に株式会社カルペ・ディエムを設立、代表に就任。全国の高校で「リアルドラゴン桜プロジェクト」を実施、高校生に思考法・勉強法を教えているほか、教師には指導法のコンサルティングを行っている。テレビ番組『100%!アピールちゃん』(TBS系)では、タレントの小倉優子氏の早稲田大学受験をサポート。また、YouTubeチャンネル「スマホ学園」を運営し、約1万人の登録者に勉強の楽しさを伝えている。

一緒に昼飯を食べていて、12時59分まではくだらない話で盛り上がっているんですよ。

だけど、講義が始まる1時になるとぴたっと切り替わる。

わずか30秒で集中モードに入って目の色も変わるんです。

彼らのようにメリハリのついた生活を送れる人というのは、「時間のルール」をつくり、それを守らせる家庭で育っていることが多いですね。

そして、親もそのルールを守っています。

たとえば、7時になったら勉強するというルールがあったとしましょう。

そのときに、7時になっても子どもがゲームをしていたら、

「7時になったら勉強するんだったよね」

と、時間をオーバーした瞬間に初めて指摘しているんです。

富永:なるほど。ところが多くの親は、6時50分になった段階で「あと10分よ」とか「そろそろゲームやめなさい」と言いたくなりますね。

下手したら6時半頃から、なんらかの干渉をしてしまう。

それって親がルールを守っていないわけだから、子どもが守るはずもないと。