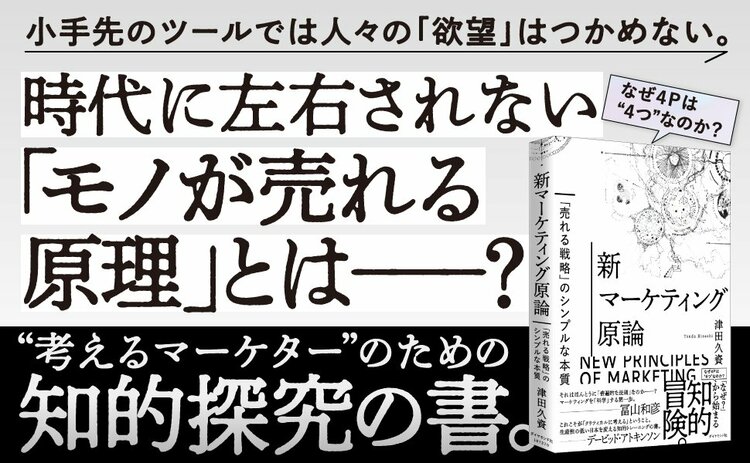

トレンドが激しく移り変わるいま、時代に左右されない「モノが売れる原理」が必要とされている。そんなマーケティングの「そもそも論」を徹底的に掘り下げたのが、博報堂やボストン コンサルティング グループで活躍してきた津田久資氏による最新刊『新マーケティング原論』だ。

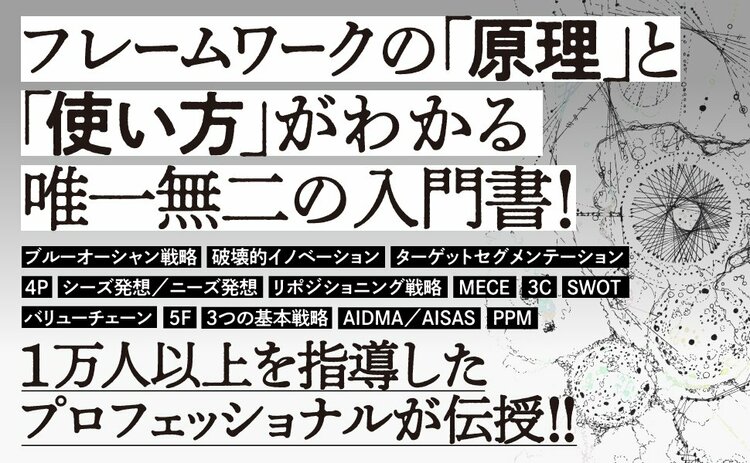

「マーケティングを科学する第一歩」(冨山和彦氏)、「これこそ『クリティカルに考える』ということ」(デービッド・アトキンソン氏)など各氏の称賛を集める同書では、4Pや3C、ブルーオーシャン戦略や破壊的イノベーション戦略など、おなじみのツールや理論が「そもそもなぜ有効なのか?」という部分も含めて、きわめてわかりやすく解説されている。まさに「考えるマーケター」のための教科書だ。

本稿では、同書より一部を抜粋・編集し、「マーケターとしてヒットを出し続ける人の共通点」をご紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

みんなが認める「共通概念」からはじめる意味

筆者は本書を通じて「マーケティングにおける普遍的な原理を体系化してみたい」と考えています。

あるものが「普遍的」であるとは、端的に言えば「いつでも、どこでも、だれにとってもあてはまる」ということです。それこそ、幾何学におけるピタゴラスの定理や物理学における慣性の法則が「普遍的」だと言えるのは、それが個別のケースを問わずに成立し得るからですよね。

ある体系にそういう普遍性を持たせるには、どうすればいいのでしょうか?

答えは単純で、はじめから「普遍性」があると認められるものを、分析するか統合するかしていけばいいのです。最初から普遍性があるものを分解したり組み立てたりすれば、おのずと普遍的な体系が出来上がるのはあたりまえです。

たとえば哲学者のデカルトは、すべてのものを疑ったとしても、やはりそれを疑っている自分自身はどこまでも残り続けることに気づき、「われ思う(cogito)」という疑いようのない事実をみずからの哲学の出発点に据えました。

これはだれもが認めざるを得ない共通概念です(その是非はさておくとしても、少なくともデカルトはそう考えました)。「みんなが理解できる大前提のうえに議論を積み上げていくことで、普遍的な体系を実現する」というのは、きわめてオーソドックスなやり方だと言えるでしょう。

大前提としての「コストパフォーマンス」

──ふつうの人が「たしかに」と感じる常識

ですから、マーケティングの原理を体系化するうえでも、やはりなんらかの大前提が必要です。筆者は「はじめに」(6ページ)でこう書いておきました。

この「ふつうの読者が『たしかにね』と感じるであろう常識」こそが、本書のいわば大前提にあたります。

では、ここで言う「常識」とはなんなのか──?

筆者は、その体系化の核にコストパフォーマンス(CP)を据えました。

いわゆる費用対効果、つまり、「かけたコストに対してどれくらいのパフォーマンスが得られるか」という観点は、マーケティングを考えるときに、だれもが前提せざるを得ないのではないかということです。

本書を書いている筆者も、またこれを読んでいる読者も、必ずいずれかの製品やサービスの「買い手」であるはずです。それを踏まえた場合、「コストパフォーマンス以上に普遍的な概念は認められない」というのが筆者なりの結論なのです。

ここで注意していただきたいのは、筆者は大規模な聞き取り調査や精密なデータ解析の結果として、この概念にたどり着いたわけではないということです。あくまでも「買い手としての自分自身」を掘り下げる作業を通じて、「コストパフォーマンスこそがマーケティングの大前提である」と考えるに至りました。

したがって、これはあくまでも仮説にすぎません。もしもこの大前提が崩れるのなら、本書の体系全体が崩れることになります。

どこまでも「アート」が残る

──買い手としての自分を掘る作業

「なぜそんな危なっかしい方法をとったの?」と訝(いぶか)しむ人もいるでしょう。

これには筆者なりの意図があります。マーケティングとは本来的に「自分自身を掘ることによって得た仮説」に依拠せざるを得ないものだからです。

すぐれたマーケターは、売り手(マーケター)と買い手(カスタマー)とのあいだにWin-Winの関係を築きます。そのためには当然、「買い手がなにを欲しているのか?」に対する「答え」が必要になります。

しかしじつのところ、買い手に「なにがほしいですか?」と聞いたところで、その答えが得られるわけではありません(だから「潜在ニーズ」という概念が存在します)。

そこで、すぐれたマーケターは「自分自身を掘る」という手段をとります。もちろん、独りよがりに答えを出すということではなく、己自身とカスタマーとが重なり合う部分を自分のなかに見つけて、そこを徹底的に掘り下げ、自分なりの仮説を見つけ出しているのです。

本書はあくまでもマーケティングの普遍的な体系を目指すという意味で、「サイエンス」としてのマーケティングを志向しています。しかし一方で、マーケティングはどこまでも「買い手としての自分を掘る作業」と切っても切れない関係にあります。「自分だったらどういうものがほしいか?」という問いと不可分なのです。

そして、これには無数の回答があり得ます。決まった「正解」はありません。その意味で、マーケティングはどこまでも「アート」でもあるのです。

本書『新マーケティング原論』の体系それ自体もまた、筆者なりに自分自身を掘り下げて得た「コストパフォーマンス」という概念のうえに成り立っています。

ですから、筆者はこれだけが唯一可能なマーケティングの体系だと言うつもりはありません。コストパフォーマンスに代わる根本概念を据えれば、また別の体系が出来上がることになるでしょう。もしも読者のみなさんがそれを発見されたのなら、本書のやり方を参考にして独自の体系をつくっていただいてもいいのです。

とはいえ、筆者自身としては、やはりコストパフォーマンスこそがマーケティングの根本概念であると考えています。それに基づいてマーケティングの原理を体系づけていくとしたら、果たしてどんなことが見えてくるのか──? 次の章からは、いよいよそれを見ていくことにしましょう。