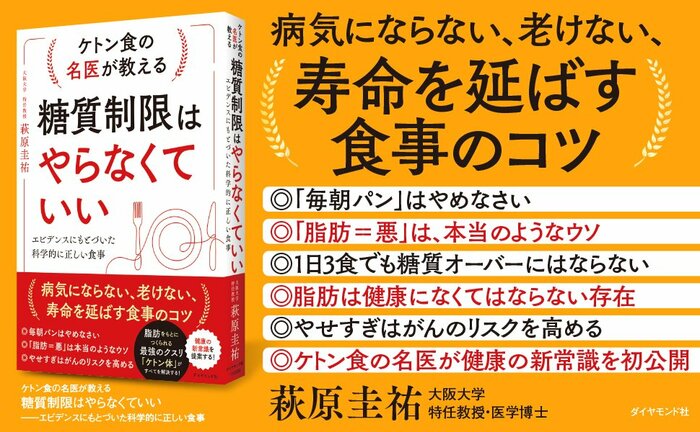

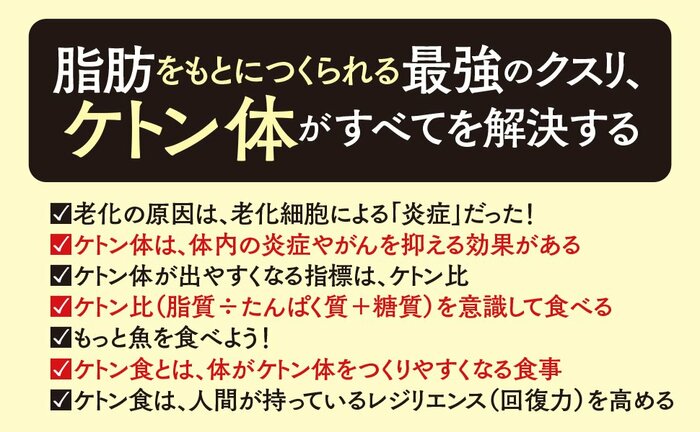

「1日3食では、どうしても糖質オーバーになる」「やせるためには糖質制限が必要」…。しかし、本当にそうなのか? 自己流の糖質制限でかえって健康を害する人が増えている。若くて健康体の人であれば、糖質を気にしすぎる必要はない。むしろ健康のためには適度な脂肪が必要であるなど、健康の新常識を提案する『ケトン食の名医が教える 糖質制限はやらなくていい』(萩原圭祐著、ダイヤモンド社)。同書から一部抜粋・加筆してお届けする本連載では、病気にならない、老けない、寿命を延ばす食事や生活習慣などについて、「ケトン食療法」の名医がわかりやすく解説する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

筋肉量は最初の1週間は減少するが、

その後は維持される

前回説明した37例の解析をしてはっきりわかったのは、糖質を厳しく制限しても、低血糖になるわけではないことです。

最初の1週間で血糖値は低下しますが、そこからゆるやかに上がって、90mg/dlあたりで安定するのです。つまり、糖質を極度に制限しても、体内で糖をつくる仕組みである糖新生が働いて、血糖値は安定するのです。

一方、糖を吸収するインスリンの必要量は低下していきます。

糖質制限では、筋肉量の低下が問題になります。

がんの人たちは、そもそも体重が減りやすく、体組成計で精密にフォローした結果、体重や脂肪は減少を示します。ところが、がんケトン食療法では筋肉量は最初の1週間で減少しますが、その後は維持されるのです。この点も、驚きの結果でした。

これらのことは、様々な健康法において重要なヒントを与える現象です。

炎症を抑えて栄養状態がよければ、

がんでも長く生きられる可能性がある

また、がんケトン食の治療に反応するかどうかを予測する方法として、がんケトン食ABCスコアというものを見出すことができました。

具体的には、患者の血清データにおいて、ケトン食治療3か月後のアルブミン(Albumin)、血糖値(Blood glucose)、血中CRPの値を用いて、長期予後の予測が可能であることがわかりました。

この現象は、何を意味するのでしょうか?

アルブミンは体の栄養状態を意味し、血中CRPは体の炎症状態を意味します。つまり、栄養状態がよくて炎症がなければ、がん患者は長期生存できる可能性を意味しています。

では、血糖値は何を意味しているのでしょうか?

3か月もの間、糖質を十分に制限しても、血糖値が90mg/dl未満の人と、90mg/dl以上の患者さんに分かれていくのです。単純に糖質を制限するだけでは、がん治療での効果は不十分な可能性があるのです。炎症が続くと、インスリン抵抗性という状態が引き起こされ、糖質は細胞で適切に利用されません。そもそも筋肉がないと、糖質はグリコーゲン(肝臓や筋肉に含まれる糖類)として蓄積されないのです。

つまり、抗炎症効果を示すケトン体の産生が必要なのです。

これらの結果をまとめると、栄養状態をよくして、炎症を抑え、糖質が適切に利用できる環境があれば、がんの患者さんは長期に延命できる可能性があることを示しています。論文採択まで山あり谷ありでしたが、2020年に、これらの内容をまとめた論文を、栄養や食品に関する科学雑誌「Nutrients」に発表することができました。

この発表は、国内外で大きな反響を呼びました。大学からプレスリリースされ、日本経済新聞電子版でも取り上げられ、論文の閲覧数も1万件を超えました。2021年7月には、NHKの「ヒューマニエンス 40億年のたくらみ」でも取り上げていただきました。

驚いたのは、ボストン大学の学生からメールで質問が届いたことです。大学の授業で私の論文が取り上げられたそうです。いつの間にか、世界で注目される研究になっていたのです。

さらに、私たちが開発したがん患者へのケトン食療法の方法論は、2020年6月にアメリカで、8月には日本で、10月にはシンガポールで特許を取得することができました。

食事療法において特許が認められたことは、まさに画期的なことでした。現在、中国でも特許申請中です。私たちの開発したがんケトン食療法は、国際的にがんに対する治療法として正式に認められたのです。

(※本稿は『ケトン食の名医が教える 糖質制限はやらなくていい』の一部を抜粋・編集したものです)

大阪大学大学院医学系研究科 先進融合医学共同研究講座 特任教授(常勤)、医学博士

1994年広島大学医学部医学科卒業、2004年大阪大学大学院医学系研究科博士課程修了。1994年大阪大学医学部附属病院第三内科・関連病院で内科全般を研修。2000年大学院入学後より抗IL-6レセプター抗体の臨床開発および薬効の基礎解析を行う。2006年大阪大学大学院医学系研究科呼吸器・免疫アレルギー内科助教、2011年漢方医学寄附講座准教授を経て2017年から現職。2022年京都大学教育学部特任教授兼任。現在は、先進医学と伝統医学を基にした新たな融合医学による少子超高齢社会の問題解決を目指している。

2013年より日本の基幹病院で初となる「がんケトン食療法」の臨床研究を進め、その成果を2020年に報告し国内外で反響。その方法が「癌における食事療法の開発」としてアメリカ・シンガポール・日本で特許取得。関連特許取得1件、関連特許出願6件。

日本癌治療学会、日本臨床腫瘍学会、日本臨床栄養代謝学会(JSPEN)などの学会でがんケトン食療法の発表多数。日本内科学会総合内科専門医、内科指導医。日本リウマチ学会リウマチ指導医、日本東洋医学会漢方指導医。最新刊『ケトン食の名医が教える 糖質制限はやらなくていい』がダイヤモンド社より2023年3月1日に発売になる。