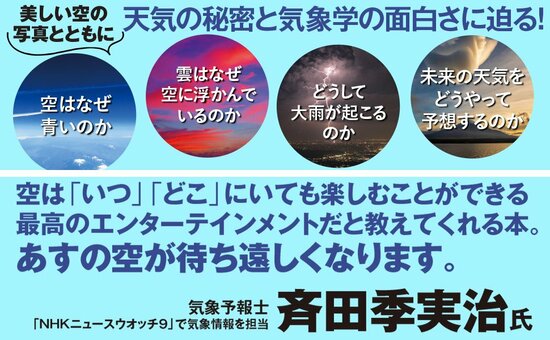

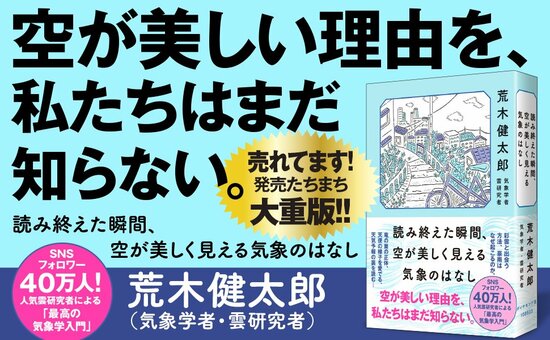

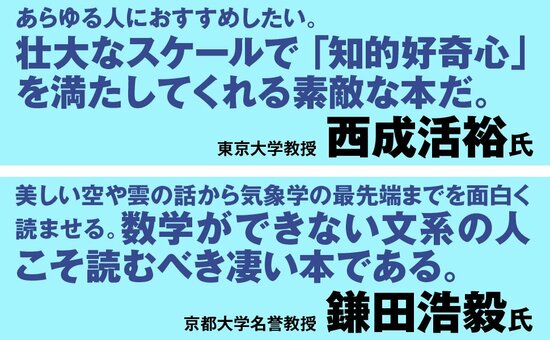

空が青い理由、彩雲と出会う方法、豪雨はなぜ起こるのか、龍の巣の正体、天使の梯子を愛でる、天気予報の裏を読む…。空は美しい。そして、ただ美しいだけではなく、私たちが気象を理解するためのヒントに満ちている。SNSフォロワー数40万人を超える人気雲研究者の荒木健太郎氏(@arakencloud)が「雲愛」に貫かれた視点から、空、雲、天気についてのはなしや、気象学という学問の面白さを紹介する『読み終えた瞬間、空が美しく見える気象のはなし』が発刊された。西成活裕氏(東京大学教授)「あらゆる人におすすめしたい。壮大なスケールで「知的好奇心」を満たしてくれる素敵な本だ」、鎌田浩毅氏(京都大学名誉教授)「美しい空や雲の話から気象学の最先端までを面白く読ませる。数学ができない文系の人こそ読むべき凄い本である」、斉田季実治氏(気象予報士、「NHKニュースウオッチ9」で気象情報を担当)「空は「いつ」「どこ」にいても楽しむことができる最高のエンターテインメントだと教えてくれる本。あすの空が待ち遠しくなります」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

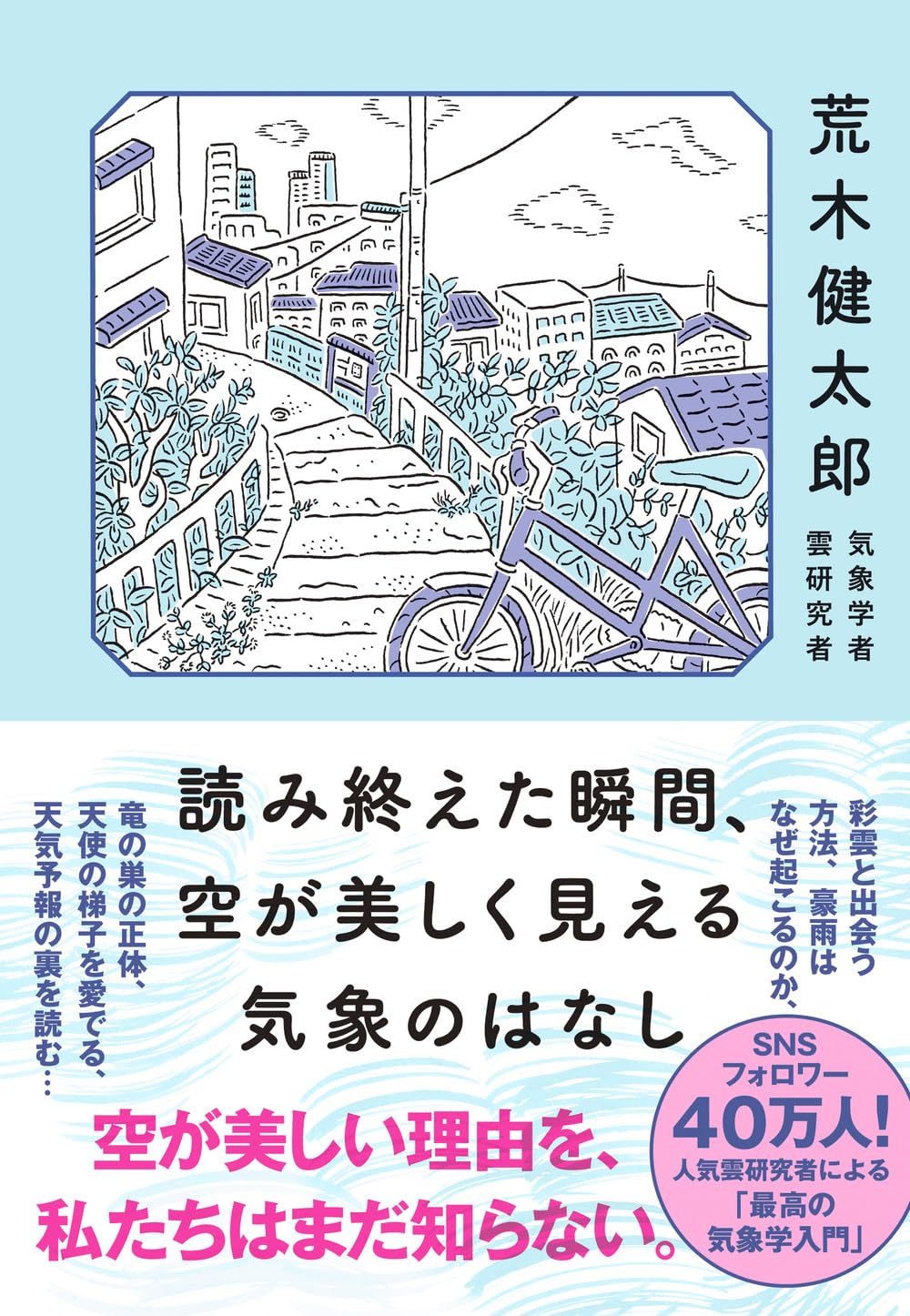

虹の麓(写真:荒木健太郎)

虹の麓(写真:荒木健太郎)

美しい空にズームする

スマートフォンの発達で、手軽に美しい空の写真が撮れるようになりました。

まずおすすめしたいのは「ズーム撮影」です。たとえば虹は、自分が見ている特定の位置に現れます。空の見かけ上の大きさを「視角度」といい、ある地平線からちょうど反対側の地平線までは一八〇度です。

虹は、対日点を中心に視角度四二度の位置に円状に現れるため、影と同じで追いかけても追いつけず、私たちが虹の麓にたどり着くことはできません。

しかし、高倍率ズームのできるカメラを使えば、美しい虹の麓を簡単に捉えられます。巻積雲や高積雲に現れる彩雲は、建物などで太陽をギリギリ隠して撮影すると、美しい一枚に仕上がります。

ただ、彩雲が彩る範囲は広くはないため、ズームして虹色の部分だけを切り取れば、絵画のような美しい写真が撮れるのです。

スマホで撮れるタイムラプス

次に、スマートフォンの「タイムラプス撮影」です。

これは一定の時間間隔で連続撮影した写真をつないで動画にする低速度撮影の機能で、百円ショップで売っているスマートフォン用の三脚にスマートフォンを固定して空を撮ると、雲や空の移り変わりを撮影できます。

たとえば晴れた日の積雲も楽しいです。

日中は地面が熱くなって熱対流が発生し、積雲が湧いたかと思えば、上空の西風に乗った巻雲が広がって太陽光が遮られると熱対流がおさまり、あんなに湧き立っていた雲がピタッと現れなくなる――このように理科の教材に使えそうな動画もタイムラプスで手軽に撮影できるのです。

タイムラプスの映像からは、雲たちがいかにダイナミックに動いているかがよくわかります。新海誠作品のアニメーション映画に出てきそうな空を簡単に撮れますので、ぜひお試しください。

スロー撮影と稲妻

スマートフォンの「スロー撮影」についても紹介しましょう。

スロー撮影で注目したいのが「雷」です。そもそも雷とは、雲と雲の間で起こる放電(雲放電)や、雲と地上の間で起こる放電(対地放電)により、光と音が発生する現象のことで、積乱雲で発生します。

光と音を伴う放電現象は「雷電」、雷の音は「雷鳴」、雷の光は「電光」や「稲妻」と呼ばれます。

電光(写真:荒木健太郎)

電光(写真:荒木健太郎)

スロー撮影では、一瞬で消えてしまう稲妻の詳細を捉えることができるのです。積乱雲の内部の氷の粒が互いにぶつかりあうことで電気を帯び、夏の雷では「+、-、+」の三極に分かれて電荷の偏りが生じます。

この「三極構造」は電荷が偏って不安定なので、積乱雲としてはできれば中和したい構造です。

なんとかしようと、まず中央付近のマイナスの電荷を帯びた降水粒子が下に落ち、雲の下部のプラスの電荷を中和します。すると、「+、-、+」だった構造が「+、-」という状況になります。

雲の底のマイナスの電荷が「前駆放電(ステップトリーダー)」として、「進んでは止まる」を繰り返して枝分かれしながら、地上に向かって電気の通り道を探ります。

そこへ地面からも正の電荷が集まってきて、「放電経路」がつながります。すると途端に地上から雲に大量の電気が流れ(帰還雷撃、リターンストローク)、その後、同じ経路を雲から地上に向かう「ダートリーダー」が流れるのです。

帰還雷撃とダートリーダーを短時間のうちに何度も繰り返して、雲の中の電荷は中和されていきます。これが夏の落雷の仕組みです。

雷の放電の中には、実際に地上から上空に向かって伸びていく雷もあります。

まるで木の枝が伸びていくように見えることから「雷樹」とも呼ばれています。

このような上向きの雷放電は鉄塔などの高い場所から発生し、夏には全体の一パーセントほどですが、冬によく見られ、特に冬の日本海側の地域で発生しやすい現象です。

インターネットで「upward lightning」と検索すると、美しい雷樹の映像をご覧になれます。

気象観測は……

一回の落雷にかかる時間は、わずか〇・五~一秒です。

極めて短時間のうちに、電気が地上と雲を何度も行き来しているのです。一瞬の出来事ですが、スロー撮影することでその一部始終を確認できます。

雷の研究をしている同僚にスロー撮影動画を見せると「スマートフォンで撮れるんですか!」と興奮していました。

超スローモーション撮影のできる特殊なカメラでなければ雷は捉えられないと思われていたようです。雷の観察といえば、雷までの距離を簡単に計算することができます。

光の速さは約三〇万キロメートル毎秒であるのに対し、音の速さは約三四〇メートル毎秒です。

音は三秒で約一キロメートル進むため、電光が見えてから雷鳴が聞こえるまでの秒数を三で割ると、落雷場所までのだいたいの距離(キロメートル)がわかります。

気象庁ウェブサイト「雨雲の動き(ナウキャスト)」で雷の発生状況がわかるので、答えあわせができます。建物内などで安全を確保した上でお試しください。

気象観測はタイミングが命です。空を観察していると、思いがけない現象にも出会います。そうした瞬間にスマートフォンがあれば、すぐに撮影ができるので便利です。

SNSでは面白い形の雲や、科学的にも貴重な現象を間近で撮影されている方もいて、本当にすごいと感じます。

ハート形に見える吊るし雲(写真:まりも)

ハート形に見える吊るし雲(写真:まりも)

ただし、積乱雲関係の雲など、災害につながる現象もあります。危険を感じたら直ちに撮影をやめて、安全な場所に避難しましょう。

(本原稿は、荒木健太郎著『読み終えた瞬間、空が美しく見える気象のはなし』から抜粋・編集したものです)

雲研究者・気象庁気象研究所主任研究官・博士(学術)。

1984年生まれ、茨城県出身。慶應義塾大学経済学部を経て気象庁気象大学校卒業。地方気象台で予報・観測業務に従事したあと、現職に至る。専門は雲科学・気象学。防災・減災のために、気象災害をもたらす雲の仕組みの研究に取組んでいる。映画『天気の子』(新海誠監督)気象監修。『情熱大陸』『ドラえもん』など出演多数。著書に『すごすぎる天気の図鑑』『もっとすごすぎる天気の図鑑』『雲の超図鑑』(以上、KADOKAWA)、『世界でいちばん素敵な雲の教室』(三才ブックス)、『雲を愛する技術』(光文社新書)、『雲の中では何が起こっているのか』(ベレ出版)、新刊に『読み終えた瞬間、空が美しく見える気象のはなし』(ダイヤモンド社)などがある。

X(Twitter)・Instagram・YouTube:@arakencloud