ビジネスデザイナー・濱口秀司さんをゲストに迎えた対談の第4回。ストーリー価値の台頭をわかりやすく話していただいた前回を受けて、そもそも「なぜ人間はそこまでストーリーに惹かれてしまうのか?」という疑問を持たれた方も多いはず。濱口さんは、その疑問にも明確な仮説を提示し、その根拠となる実験を実演してくれました。(構成/崎谷実穂 写真/疋田千里)

今後は、電気にもストーリーが必要かもしれない

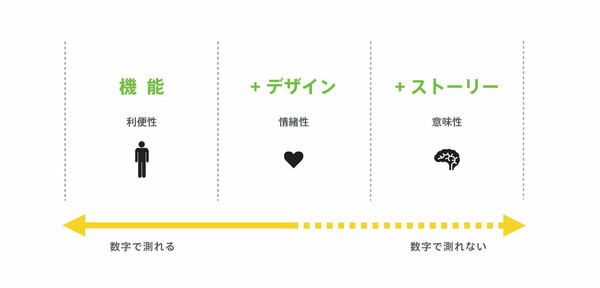

ちきりん 機能、デザイン、ストーリーと、顧客が重視する価値が変遷してきたというお話でしたが、これってすべての業界で、同じように進行しているんでしょうか?

濱口秀司(以下、濱口) 服飾業界などではもっと早くこの変化が訪れていましたが、最初は機能性の価値が高くて、次にデザイン性が重視されて、その後にブランドの歴史とか、服に込められたストーリーが大事になってきた、という流れは基本的に一緒です。また、地域によっても違います。

ちきりん たしかにエルメスが元馬具メーカーで、みたいな話はずっと昔からありましたよね。あと、地域差という意味では、発展途上国なら、まだ機能が重要視されていたりってことですね。

濱口秀司(はまぐち・ひでし) 京都大学卒業後、松下電工(現パナソニッック)に入社。全社戦略投資案件の意思決定分析担当となる。1994年、日本初、企業内イントラネットを高須賀宣氏(サイボウズ創業者)とともに考案・構築。1998年から米国のデザインコンサルティング会社、Zibaに参画。1999年世界初のUSBフラッシュメモリのコンセプトをつくり、その後数々のイノベーションをリード。パナソニック電工米国研究所、ソフトウエアベンチャーを経て、2009年に戦略ディレクターとしてZibaにリジョイン。その後Zibaのエグゼクティブフェローを務めながら、自身の実験会社「monogoto」をポートランドに立ち上げ、ビジネスデザイン分野にフォーカスして活動を行っている。ドイツRedDotデザイン賞審査員。

濱口秀司(はまぐち・ひでし) 京都大学卒業後、松下電工(現パナソニッック)に入社。全社戦略投資案件の意思決定分析担当となる。1994年、日本初、企業内イントラネットを高須賀宣氏(サイボウズ創業者)とともに考案・構築。1998年から米国のデザインコンサルティング会社、Zibaに参画。1999年世界初のUSBフラッシュメモリのコンセプトをつくり、その後数々のイノベーションをリード。パナソニック電工米国研究所、ソフトウエアベンチャーを経て、2009年に戦略ディレクターとしてZibaにリジョイン。その後Zibaのエグゼクティブフェローを務めながら、自身の実験会社「monogoto」をポートランドに立ち上げ、ビジネスデザイン分野にフォーカスして活動を行っている。ドイツRedDotデザイン賞審査員。

濱口 そうですね。いま途上国にストーリーを満載した商品を投入したら爆発的に売れる、ということはないでしょう。でも、この変遷のスピードは上がっています。スマートフォンの普及が広がっているので、情報の拡散スピードは、先進国と同じくらいになってくる。そうなると、初手からストーリー性を入れておくというほうが、ぼくは正しいと思います。

ちきりん 先進国の場合、今はほとんどのものにストーリー性が求められていると思っていいですか?

濱口 そこで差をつけないと、どんなものもただのコモディティになってしまうでしょうね。

ちきりん そうなると、そのうち電気などのインフラですら、ストーリー性で選ぶようになるかもしれない。

濱口 ちょっと高くても、再生可能エネルギーを使います、とかね。そうなってくると思いますよ。

ちきりん ストーリーが重要になってきたのは、なぜですか? 人間の生活が豊かになってきたからでしょうか? それとも企業側が、新しく付加価値のとれる分野を追求し続けた結果、ストーリーにたどり着いたんでしょうか?

濱口 基本的に人間は、ストーリーを求める生き物なんだと思います。それは、簡単な実験で証明できるんですよ。

ちきりん 本能的なものだと?

濱口 ある映像があります。それを流しながら、バックになにか適当な音楽をかける。それは、アイドルソングでもロックでも演歌でもなんでもいい。すると、どんな曲でもその映像がプロモーションビデオみたいに見えてくるんですよ。

ちきりん へー、そんなことが?

濱口 本当です。映像の移り変わりと、音の変化を勝手に頭のなかでつなげるんですよ。場面転換とAメロとBメロの切り替えみたいにばっちり合っていなくても、本当にちょっとしたことでシンクロしているように思い込むんです。

ちきりん つまり、何の裏にでも意味があると、脳が思いたがっているってことですね。

濱口 ちょっとやってみましょうか。私のパソコンで適当な動画を流してみますから、何でもいいので、その再生と同時に携帯で音楽を流してみてください。

ちきりん わかりました。では…………、あっ、本当ですね! しかも哀しげな動画と明るい曲で、イメージは全然違うのに完全にマッチしてる。すごい!!

ストーリーは人間が生きるための機能である

濱口 これはけっこう深い話なんです。私達が歩けるのはなぜだと思います? もしかしたら、1歩足を踏み出したら転ぶかもしれないですよね。そこには不確実性がある。未来は誰にもわからないですから。でも、1歩を踏み出せるのは、ぼくたちが「転ばない」というポジティブなストーリーを頭のなかに描いているからなんです。

ちきりん いい方向に話を作り上げることで、次の行動が起こせるってこと?

濱口 生きていくために必要だから、ストーリーをつくる回路が脳内にできているんだと思います。

ちきりん なるほどー。生存に必要な能力だとしたら、誰でも本能的に持っているはずですよね。でも私、少し前にミクロネシアのチューク諸島というところに行ったんです。そこにはすごく原始的な生活をしている人たちがいて、彼らがタロイモや魚など、食べ物にストーリーを求めてるとは、今から振り返っても思えない。でも人間の脳にストーリーを求める回路が最初から備わっているとしたら、そういう人達も本当はストーリーを求めているってことなのかな?

濱口 それでも、きっと求めていると思いますよ。例えば同じような南の島でも、ハワイには神話が発展しているし、もっとさかのぼれば原始時代だって、壁画を描いたり、宗教みたいなものがあったりしたわけですよね。やっぱり、死の危険や未来に対する不安があると、人はストーリーを求めるんだと思います。

ちきりん となると、やっぱり人はストーリーを求める生き物なんですね。それが少しずつ開発されてくる、ということなのかもしれない。環境によって感度が高まるというか。

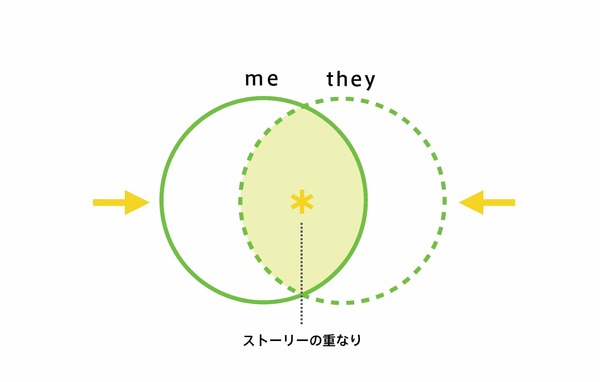

濱口 そして、このストーリーには自分のストーリーと他人のストーリーがあります。その2つのストーリーが重なるところが、共感を生む。商品、ブランドを設計するときは、どのターゲットをどの部分で共感させるかということも設計に入ってきます。

ちきりん そういう現象がある、というのはよくわかります。でも、それを「設計する」という発想が凄いですね。「偶然を設計する」みたいな難しさを感じます。

ところで私はよく「自分自身が感動できるストーリーさえ持てたら幸せに生きられるんだよ」って書いています。だから、他人のストーリーは気にせず、自分のストーリーをつくることに集中したほうがいい、と。

濱口 それはそのとおりなんですけど、自分のストーリーだけで満足できる人と、そうでない人がいるんです。ぼくは、満足できる人。ちきりんさんと一緒です。砂漠の真ん中で1人で生きるのも平気。そういう人と、人とつながっていたい、人が恋しいという人の2タイプに分かれる。そこを理解していないと、商品設計が狂ってきます。そして人口的に見ると、前者の「1人で満足」タイプは少ないです。

ちきりん えっ! そういう人、少ないんですか!? つまり世の中はこうなってるってことですね?

ちきりん もちろん私も他者からの認知は欲しいんですよ。でも、その多くは想像で補えるものだと思っているんです。愛してるよと言ってもらえるかどうかより、「愛されてると感じられるかどうか」が大事だと思ってて。だって、愛されてるのにずっと不安な人もいるでしょ。結局のところ、思い込めれば勝ちなわけで、自分の人生だって「なんて幸せな人生だろう!」って自分で思えればそれでいいじゃんと考えてたのですが、それができる人がそもそも少なかったんだ……。

濱口 ぼくの感覚としてはそうですね。で、これってクリエイティビティにはまったく関係ないんですよ。例えば、アンドロイド研究で世界的に有名な石黒浩先生は超クリエイティブです。独自の道を孤高に突き進んでいるように見えますが、じつは深く共感を求めるタイプです。ご本人もそう言っていますし、寂しくなるとよくメッセージを送ってこられます(笑)。

ちきりん そうなんですか(笑)。そういえば、先日お会いした堀江貴文さんも1人でいるのは耐えられないとおっしゃっていましたね。私、1人でもめっちゃ楽しいので、そういうの信じられないんですけど(笑)。

濱口 人恋しいタイプの人は、寂しさや共感を求める気持ちがクリエイティビティのドライバーになるんですよね。1人で充足できる人は別のドライバーが必要になります。まあでも、どちらのタイプにもイノベーティブなことを考える人はいます。

ちきりん 別のドライバー?

濱口 共感部分が大きい人と小さい人でコンセプト作りのスタンスを変える必要があります。meとtheyの重なりが多い人は、自分自身の共感するところを信じて企画をすれば広くtheyにも受け入れられるはずです。僕のようにmeとtheyの重なりの小さい人が、自分自身の共感部分を利用して企画するのはあまりに危険なので(笑)、必然的にtheyを冷静に観察分析することになります。すなわち自分が共感ベースでいくか観察ベースでいくか見極めることが重要になります。

イノベーションは、まず自分が信じるところから始まる

ちきりん イノベーティブなことを考えるのと、イノベーションを起こすのは別のことだと思いますか?

濱口 別ですね。イノベーションを考えることは1人でできても、起こすのは1人ではできないケースが多いですから、他人を動かす必要があります。そしてそれぞれに、ノウハウがあります。ピーター・F・ドラッカーさんが、昔すごくいいことを言っていました。企業活動の本質は2点。イノベーションとマーケティングだと。でも、1つ足りないのは、そのマーケティングというのは外に向けてのエクスターナル・マーケティングだけを指しているということ。企業が巨大化している今は、イノベーションを外に出す前に、インターナル・マーケティングが必要なんです。これは、外向けのマーケティングとはまったく違うものです。

ちきりん インターナル・マーケティングって具体的にはどういうものですか?

濱口 イノベーションのような不確実性が高いものを、変革はしたくないとか、論理的に納得しないと動かないという組織内部の人に対し、売り込んでいくというノウハウです。

ちきりん それがないと、イノベーティブなアイデアも実現しないと。たしかにそうかも。橋下大阪市長が濱口さんを雇っておけば、大阪都構想が実現したかもしれない、ってことですね(笑)。そのインターナル・マーケティングが重要になるのは、組織規模で何人くらいからですか?

濱口 ぼくが思っているのは、60人以上から。1人1分話したとしても、1日1時間以上かかるところからはもう大組織です。60人の会社は、もう6万人の会社と一緒だと思っていいですよ。

ちきりん かなり小さな段階から必要になるものなんですね。

濱口 ぼくは松下電工(現パナソニック)で働いた経験も、米国の中小企業で働いた経験も踏まえて、そう思います。60人を超えると、派閥もできるし、ありとあらゆる組織の問題が起きてくる。逆に60未満の会社は、59人も20人もわりと近いですね。

ちきりん そこが上手くいかなくて、せっかくのイノベーションのタネが社内で潰されてる、という組織はたくさんあるでしょうね。

濱口 イノベーションについて講演をすると、よく会場からこういう質問が出てきます。「トップがイノベーションに理解がないんですけど、イノベーティブなアイデアを実現するにはどうしたらいいでしょうか」。そういうときのぼくの回答は、基本的に「あんたのアイデアがおもろないねん」です。

ちきりん 本当におもしろいアイデアなら、相手も動くはずだと(笑)。

濱口 そうです。もっと言うと、自分が本当におもしろいと思ってないのでは? ということです。最初に説得すべきは上司ではなく、自分自身なんですよ。でもこれは、自分を説得する仕組みが必要なんです。ぼくの場合は、論理的に考えておもしろい理由を見つけて、納得します。そういう風に考えられない人には、プロトタイプをつくることを薦めています。100人に使ってもらって、30人以上が「おもしろい!」「これいいですね!」と言ってくれたら、そのアイデアの価値を信じられるでしょう。

ちきりん いまはプロトタイプを素早く安く作れるようになりましたしね。

濱口 そうですね。でも、ぼくの考えるプロトタイプって、いわゆる試作品じゃないんですよ。3つに分かれているんです。

ちきりん 3つってなんですか?

濱口 1つ目は、ファンクショナルプロトタイプ。これは、デザインはどうでもよくて、動くことを見せられればいい。2つ目はデザインプロトタイプ。こちらは逆に、動かなくていいから、だいたいこんな形と質感、重みで、こんなUIになっていますということを見せる。3つ目は、コンテクスチュアルプロトタイプ。これはもう、プロモーションビデオとかフェイクでつくったカタログとか、世界観を伝えるもの。この3つをバラバラにつくれば、試作品よりもさらにコストがかかりません。かつ、全体のイメージが正確に伝わります。

ちきりん そうか、3つに分けることで、それぞれの分野で重要な要素が、より際立つという効果が期待できるんだ。

濱口 でも、気をつけるべきなのは、この3つを中途半端に混ぜないことです。よく、ファンクショナルとデザインを混ぜようとする人がいるんです。例えば最初は仮のセンサーをつかってファンクショナルプロトタイプを作り始めるのですが、簡易なアプリケーションだったのにUIを作り込み始める、さらに高価なセンサーと組み合わせて機能UPする、 でも、それじゃあ……。

ちきりん わかります。どれも中途半端になってしまって、画期的な感じが伝わらなくなるんですね?

濱口 混ぜると妥協が増えるんです。エラーが起きてアプリケーションが止まったりして。デザインも中途半端に。時間もコストも跳ね上がってくる。それを意思決定者にプレゼンするとショボいと思われてしまう。機能は機能で別にすればしっかり動き、機能は無視してデザインをすれば見た目リアルになるのに。そこで判断されると大きなオポチュニティロスになります。だから、プロトタイプは3つ別々につくることがベストの方策なんです。

(注)ここでいう「デザインプロトタイプ」は、英語ではaesthetic

prototype(見た目のプロトタイプ)と呼んでいます。この対談では日本語でわかりやすいように「デザイン」という呼び方をしています。