「考えるとはどういうことですか? その人がものを考えているか、考えていないか、両者を分ける目印は、何だと思いますか?」

そんな質問を研修の場でしてみることがある。よくあるのが、「具体的な成果が出ているかどうかで決まる」という答えだ。しかしこれは正確ではない。なぜなら、考えるというのは、ある種のプロセスであり、その成果物が現に存在するかどうかは関係がないからである。

腕組みをしていただけでは「考えた」とは言えない

前回の連載では「発想の質を高めたければ、発想の広さ(量)を確保しなければならない」ということを確認した。

【第4回】

一流の人ほど自分の「嗅覚」を疑い、三流の人ほど「ひらめき」に賭ける

では、その発想の広さはいかにして決まるか?

これは「頭の中の潜在的なアイデア」をいかにたくさん「顕在化」できるかにかかっている。

さらに突っ込んで考えてみよう。潜在的なアイデアと顕在化されたアイデア、頭の中にあるだけのアイデアと頭の外に引き出されたアイデア、その両者を分けるのは何だろうか?

結論を言おう。

人が考えているかどうかを決めるのは、その人が書いているかどうかである。

アイデアを引き出すとは、アイデアを書き出すことにほかならない。少なくとも大多数の人にとってはそうである。これまで人生の中で、真剣に考えた経験がある方は思い返してほしい。あなたは1時間とか2時間、腕を組んでう~んと唸りながら思考をめぐらしていただろうか。そういう人はかなり少ないと思う。

本当に何かを考えたときには、そのプロセスや最終的なアウトプットについて、何かしら必ず書いているはずである。逆に言うと、それがない限り「考えていた」とは言えないのである。

iPodがアップル社から発売されたとき、ある日本の大手電機メーカーの社員たちは、「あのくらいのアイデアを『考えて』いた人は、うちにもたくさんいたよ」と口々に言っていた。

しかし僕が、「そうでしたか……。ところで、どなたが考えていたのですか?」と聞いても、具体的な名前が出てくることはなかった。

聞いた限りでは、社内に企画書があるわけでもない。企画書がないということは、考えた結果、iPodのような製品アイデアを最終的なアウトプットとして頭の中から引き出していたわけではないということだ。

要するに、「頭の中にアイデアがある」ということと、「そのアイデアを引き出す」ということは、まったく別物なのである。しかし僕たちは、他人のアイデアを見た瞬間に、あたかも自分も以前から同じことを発想していたかのように勘違いしてしまう。

だからこそ、「考える=書く」ということを意識できない人が多いのである。

発想の広さを決定づける1つの定式

ただし、「頭の中のアイデアを顕在化する」というのにも2パターンがある。

1つは外部から取り入れた「アイデアの素材(情報)」をそのまま引き出す場合。たとえば、「大化の改新が起きたのは何年?」と問われて「645年」と答えるのは、たしかにあなたの中の情報を顕在化させている行為だが、これを発想と呼ぶ人はいないだろう。

一方、競合に勝つような発想をするためには、こうした情報量(知識量)が多いだけでは意味がない。これらを組み合わせて、「アイデアの種」へと深化させることが不可欠である。

単なる情報を組み合わせて、どれくらい潜在的なアイデアに加工できているか、その割合を「加工率」と呼ぶことにしよう。

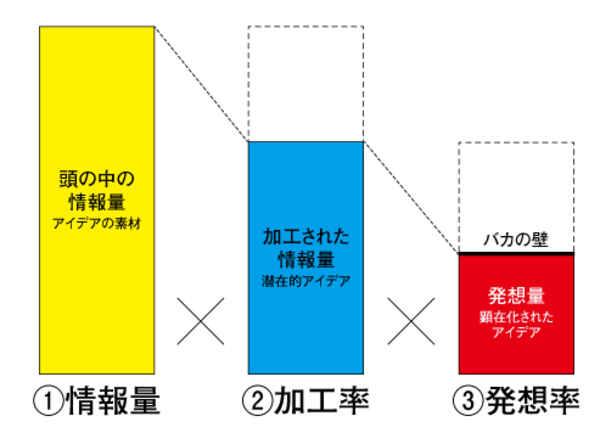

つまり、どれくらい幅広い発想ができるかということは、

(1) アイデアの素材がどれくらい頭の中にあるか(情報量)

(2) 素材をどれくらい潜在的アイデアに加工できているか(加工率)

(3) 潜在的なアイデアをどれくらい顕在化できているか(発想率)

という3つの変数が絡み合って決まっているのである。

ここまでの内容を踏まえて、これ以降のカギとなる考え方を定式化しておこう。

発想の広さ = (1)情報量 × (2)加工率 × (3)発想率

発想の質を決定する3つの要素

発想の質を決定する3つの要素

結局、「勉強ができるやつ」のほうが有利なのか?

このように定式化すると、「やっぱり頭の中の知識量がものを言うんですね!」と思う人がいるかもしれないが、じつはそんなことはない。

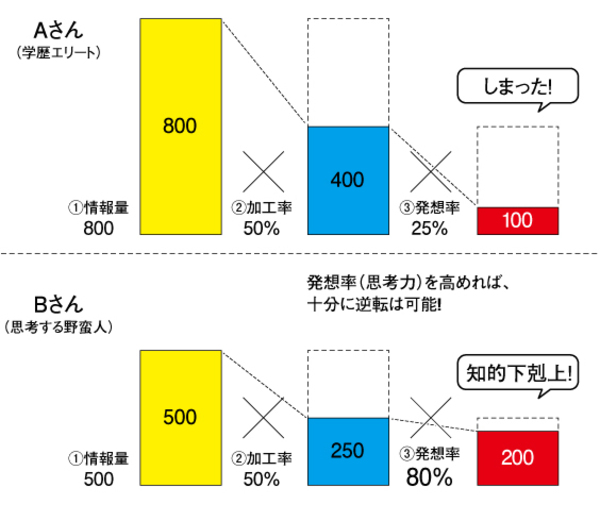

ごく単純化したモデルで考えてみよう。

たとえば、Aさんは頭の情報量800の学歴エリートだとしよう。ただし、加工率が50%、発想率が25%なので、実際の発想量は100である。

一方、BさんはAさんほどの知識を持っているわけではない(情報量500)。加工率がAさんと同じだと仮定しても、80%の発想率があるので、最終的にはAさんよりも2倍の発想量になっている(下図)。

これこそが、いまの世の中で起きている「知的下剋上」の基本的な構図だ。

つまり、(3)発想率の高さが「ビジネスの結果」などを左右しているのだ。

一方、頭の中には膨大な潜在的アイデアがあるのに、それを引き出す力(発想率)が極端に低い人というのがいる。

そして、こういうパターンは、いわゆる学歴エリートに多い。

そういう人は、他人がアイデアを顕在化させるたびに「そうそう、俺もそれは考えていたんだ」「たしかに、たしかに。それはそうだね」などと言ってばかりいる。

あなたのまわりにも、こんな人はいないだろうか?

こういう人を何と呼ぶかご存知だろうか? 「評論家」である。ビジネスにおいては、評論家タイプに陥ることだけは何としても避けなければならない。

(第6回に続く)