人手不足や職場の多様化が進む中、障がい者雇用の在り方が改めて問われている。障がい者が「戦力になる」という認識は、企業の間で少しずつ広まりつつある。だが、単に「雇えば戦力になる」わけではない。

影山摩子弥名誉教授は「実際に障がい者の方に働いてもらうためには、マッチングと職場環境の整備が欠かせません」と指摘する。「例えば、口頭での指示の理解が難しい方には、分かりやすい指示文書や作業マニュアルなどを整備すると、障がい者の方も本来の力を発揮しやすくなるのです」。

このようなマニュアルは健常者の新入社員や中途採用者にとっても理解しやすく、「結果的に誰にとっても働きやすい職場づくりにつながります。こうした環境整備が進むことで、会社全体の生産性向上にもつながるのです」。

合理的配慮が心理的安全性を生む土台に

障がい者雇用の効用は、生産性向上にとどまらない。影山名誉教授はその効果を次の2点に整理する。

「一つ目は『心理的安全性』が高まること。二つ目は、発想の多様性(ダイバーシティ)が広がり、職場の創造性が活性化することです」

心理的安全性とは、発言や行動に対する不安がなく、安心して自分の意見を伝えられる状態をいう。このような安心感のある職場づくりの出発点となるのが、一人一人に合わせた「合理的配慮」である。

さらに、障がい者の特性に合わせて業務を「切り出す」ことは、仕事の設計そのものを見直す機会にもなる。「『入力はこの人、グラフ作成は別の人』といったように、業務を細かく分解し適材適所で任せることで、全体の可視化と効率化が進みます。これは合理的配慮であると同時に、業務改善にもつながる発想です」。

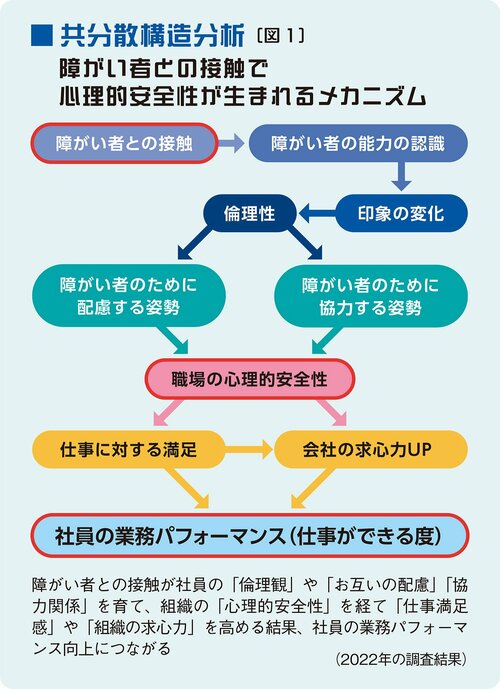

影山名誉教授が2022年に、調査結果を共分散構造分析にかけた結果(図1参照)、障がい者との接触を通じて健常者側の「協力姿勢」や「配慮意識」が育まれ、それが「心理的安全性」や「仕事への満足感」を高め、最終的には社員のパフォーマンス向上にまでつながる構造が明らかになっている。

また、障がい者の能力に対する見方の変化や倫理観の高まりが、組織全体への信頼や一体感にも波及していたという。

「こうした環境が整うと、障がい者の特性に起因する率直な発言が柔らかく受け止められ、周囲に配慮や発想の転換を促す契機となります」

これは影山名誉教授が「混合グループ効果」と呼ぶ現象であり、健常者も多様な意見を言いやすくなる。結果として「組織の創造性が高まり、違いを生かし合える『制御された多様性』が育まれるのです」(影山名誉教授)。

そして、多様な人が互いの違いを理解しながら共に働く職場には、包摂(インクルージョン)という価値が自然と根付いていく。

障がい者と働くことで生まれる信頼

影山名誉教授の研究によれば、障がい者との接触度合いが深い人ほど、「心理的安全性が高まった」「職場の雰囲気が良くなった」と実感しているという。

「肌感覚で『この人がいると空気が和らぐ』と感じている社員は多いのですが、それは接触の『深さ』が、職場の心理的安全性ややりがいの向上に直結しているからです」

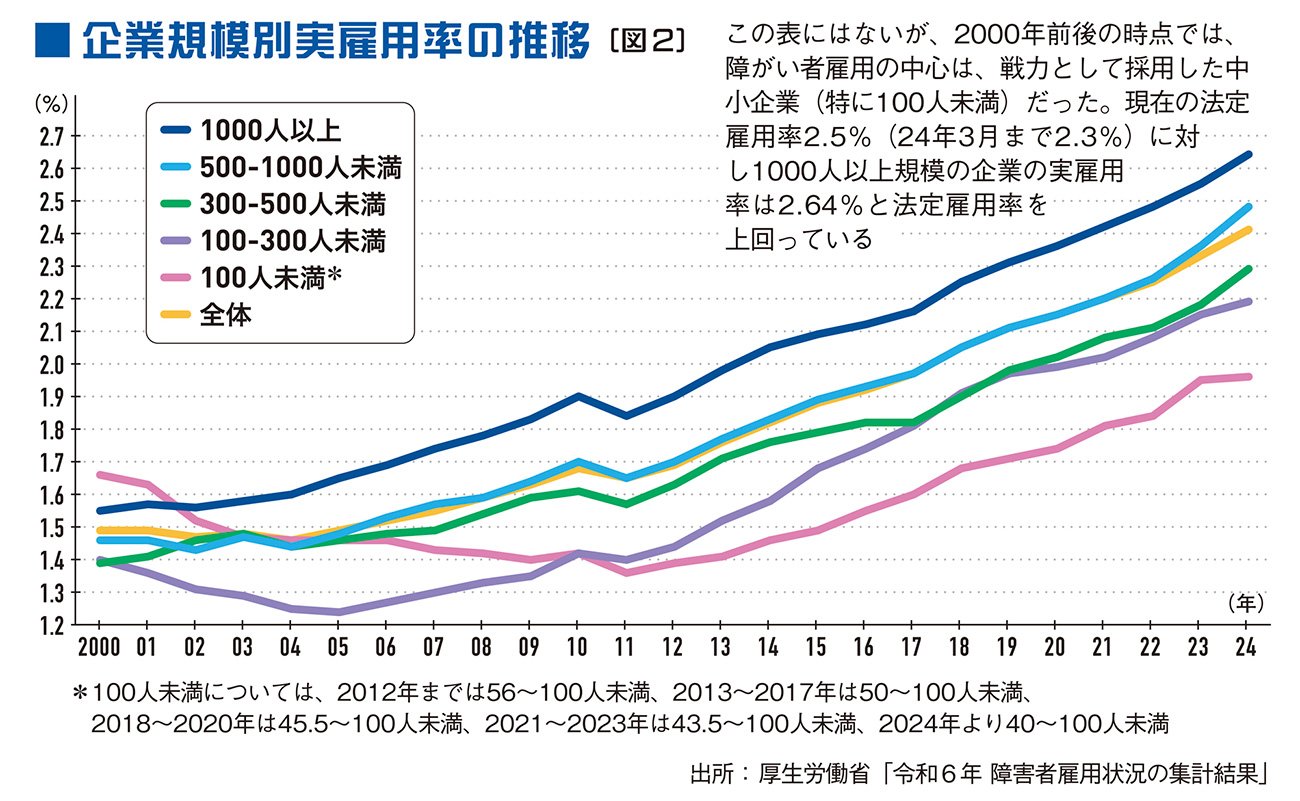

特に社員数が少ない中小企業では、社員同士が自然に関わる機会が多いため、直接雇用による効果がより明確に表れやすい。

例えば、九州のある中小企業では、成果主義の影響でぎくしゃくしていた社内の人間関係が、障がい者の受け入れをきっかけに一変したという。

「実習に来た知的障がいの方が毎日一生懸命パソコン入力をする姿を見て、社員たちが協力して教えるようになり、昼食時間には実習生を囲んで社員同士の会話も生まれました。さらに実習生の受け入れは冷え切っていた社長と社員の信頼関係も再構築していきました」(影山名誉教授)

会社は障がい者雇用の効用を正しく理解し、その実習生を正規雇用。結果として業績はV字回復を遂げた。

このように、障がい者がいることで「空気が和らぐ」「雰囲気が良くなった」といった感覚的な変化はよく聞かれる。だが、それを単なる“いい話”で終わらせず、経営的にどう意味付けるかが重要だと影山名誉教授は語る。

「だからこそ、経営者や人事担当者が、その変化をきちんと言語化し、評価する必要があるのです」

障がい者の存在は、組織の根底にある価値観を問い直す。他者を思いやる感性、働きやすさを見つめる視点、率直な言葉を交わせる関係性――それらが職場の空気を変え、人間関係の質を高めていく。そこにこそ、障がい者雇用の経営的な真価がある。