『週刊ダイヤモンド』1月19日号の第1特集は、「経済記者がガチで教える 家計リストラの新常識」です。記者が自らの価値観や生活もあらわに家計と向き合い、通信費から電気代、食料・日用品まで、各種料金、コストの裏側に迫りました。

Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

「今月だけのキャンペーンです。今だけですよ」。2018年12月、年末商戦で買い物客がごった返す都内の家電量販店を訪れると、携帯電話売り場の店員がおもむろに「実質0円スマートフォン」を売り込んできた。

いわゆる「0円端末」は、総務省のガイドラインで事実上禁止されている。このため店内ポスターで見掛けることはだいぶ少なくなったが、店員はラミネート加工された販促ツールを取り出して0円になる「おすすめ機種」の説明を始めた。

さすがに堂々とはアピールできず、そっと告知ということか。販売現場では、0円をうたうキャンペーンが今なお続いている。

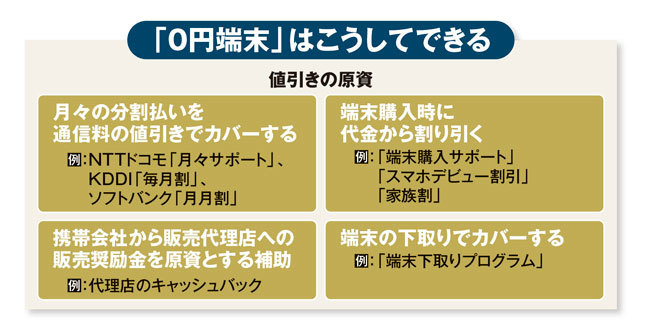

0円になる仕組みは、全店共通の割引と販売店による独自値引きを組み合わせたものが多い。

例えば、NTTドコモとKDDIの店舗では「端末購入サポート」という正式な割引施策に加え、販売店が0円まで値引きしていた。別のドコモ店舗では、2年間の分割払い分の一部を月々の通信料金から割り引いた上で、足りない分を販売店が負担するという。ソフトバンクの店舗では、キャッシュバックや商品券を組み合わせて実質0円にしていた。

総務省のガイドラインでは、スマホの販売価格は「2年前の同機種の下取り値以上」とされている。だから表向きの価格はその範囲に収め、残りの値引きを販売店が独自に実施する仕組みだ。

販売店の独自値引きといっても、その原資は大手携帯会社(キャリア)が負担している。販売奨励金が値引き原資の代表例(下図参照)で、動画や音楽、ニュース配信などオプショナルサービスへの加入に応じて販売店に支払われる奨励金が多い。店員から「最初の1カ月は無料なので後から解約してほしい」とオプション加入を頼まれるのはこのためだ。