進歩するがん検診の最前線とは

内閣府が2016年調査した「がん検診未受診の理由」によると、「受ける時間がない」(30.6%)、「健康状態に自信があり、必要性を感じないから」(29.2%)、「いつでも医療機関で受診できるから」(23.7%)、「費用がかかり経済的にも負担になる」(15.9%)というものでした。

では、もし「検査が簡便で、時間がかからない」「精神的・肉体的苦痛を伴わない」「1回の検査で、複数のがんの有無が網羅的にわかる」「安価」「 受けるに値する精度がある」「被ばくなどのリスクが伴わない」といったがん検診だったらどうでしょうか。

そこで、以下に最新の検診を紹介します。

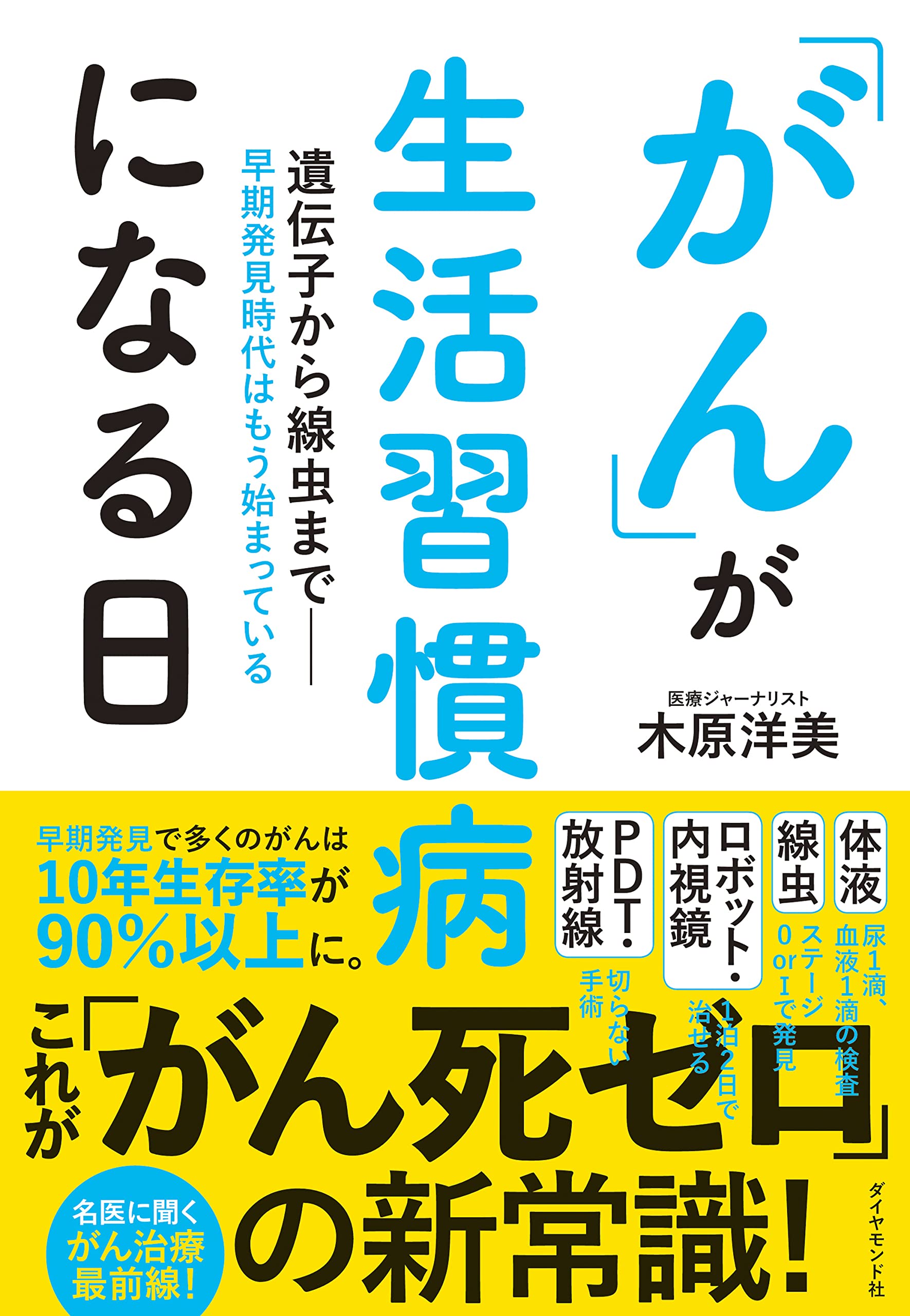

血液や唾液、尿で検診「リキッドバイオプシー」

少量の血液でがん検査ができるリキッドバイオプシーの第一人者は、2022年3月までがん研究会有明病院・プレシジョン医療研究センター所長を務めていた中村祐輔先生です。体内にがん細胞があるかどうかをきちんと判定します。

リキッドバイオプシーは血液、唾液、尿といった体液を採取して、そこに含まれるがんに関わるDNAやRNAなどの物質を解析し、情報を得る検査の総称です。目的によって大きく三つに分類されます。本当に自分に必要なのか、役立っているのか理解する必要があります。

かつては何十万もする検査でしたが、最近では5万円程度でできるようになったと言います。ただ、偽陽性が発現することがあるのが問題点となっています。

ステージ0も発見する線虫による検診

九州大学発の医療ベンチャー企業である株式会社HIROTSUバイオサイエンス社が開発したもので、尿の匂いに対する線虫の反応を利用して、全身を網羅的にがんのリスクを判定するスクリーニング検査です。

「N-NOSE(R)」の名で2021年から実用化されています。臨床研究については国内だけでも四国がんセンター、東京大学、大阪大学、順天堂大学、筑波大学附属病院や海外の大学など、計25施設で共同研究が進められており、論文や医師による学会発表で成果が報告されています。

ステージ0のがんにも有益に反応することが科学的に明らかになっていますが、どのがんに罹患しているかは判別できません。感度は86.3%と言われていますが、あくまで一次検診の前に受けるのが望ましいプレ・スクリーニング検査として活用し、部位を特定するためには二次検査を受ける必要があります。

とは言え、自宅で採尿が可能で、身体への負担もなく、ほかのがん検査に比べて1万円強という安価で手間や時間がかからないのが魅力です。

ほかにも安価で臨床研究の実績あるがん検診を以下に記述します。

・ctDNA:米国の検査。特性が高い。網羅的に調べられるが、がん種とステージより感度に開きがある。10万円以上。

・miRNA:国立がん研究センターと企業の共同研究。東レや東芝がそれぞれ独自に商品化を目指す。

・アミノインデックス:味の素が研究開発。男性5種(胃、肺、大腸、すい臓、前立腺)、女性 6種(胃、肺、大腸、すい臓、乳、子宮・卵巣)のそれぞれのがんリスクをA・B・C評価。

・Prodrome-CRC:大腸がんのリスクを低・中・高の3段階で判定。2万円以下と安価。