「あれ? いま何しようとしてたんだっけ?」「ほら、あの人、名前なんていうんだっけ?」「昨日の晩ごはん、何食べんたんだっけ?」……若い頃は気にならなかったのに、いつの頃からか、もの忘れが激しくなってきた。「ちょっと忘れた」というレベルではなく、40代以降ともなれば「しょっちゅう忘れてしまう」「名前が出てこない」のが、もう当たり前。それもこれも「年をとったせいだ」と思うかもしれない。けれど、ちょっと待った! それは、まったくの勘違いかもしれない……。

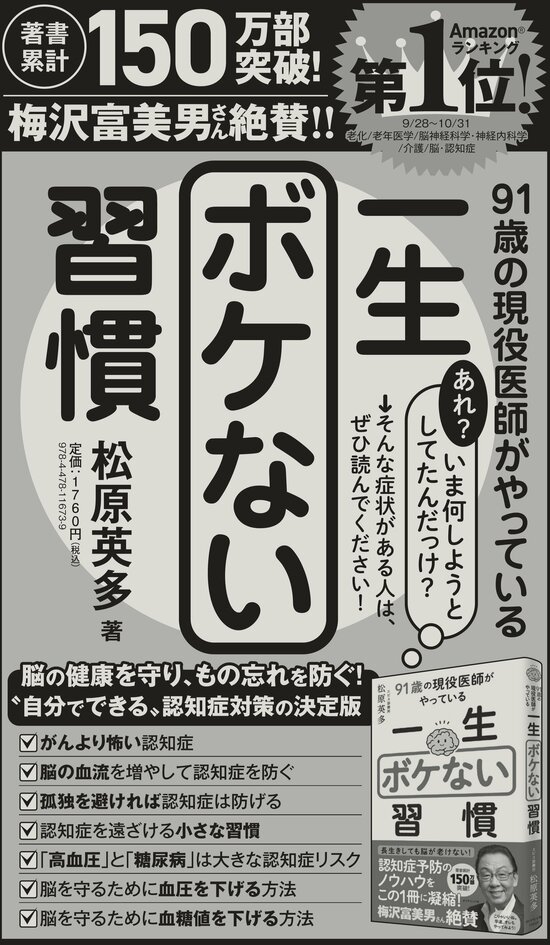

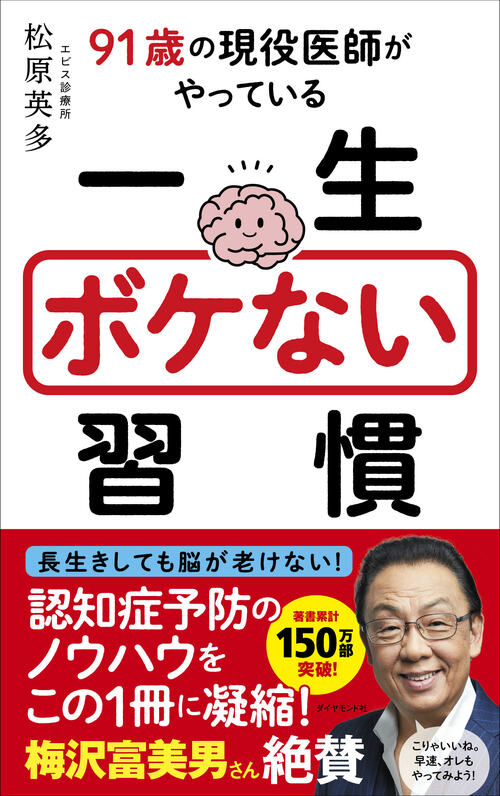

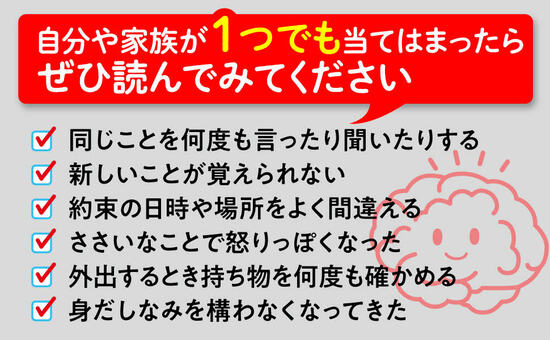

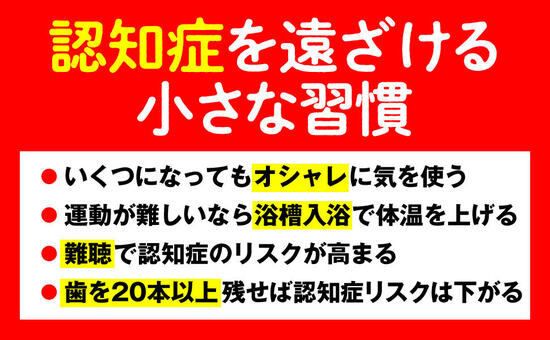

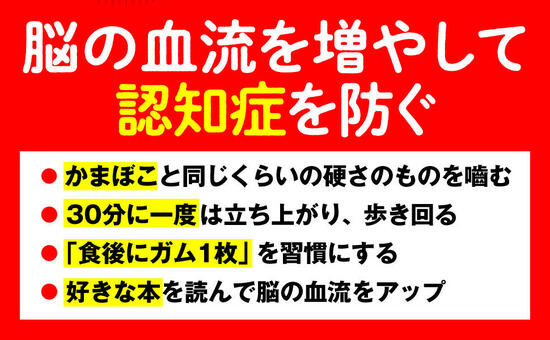

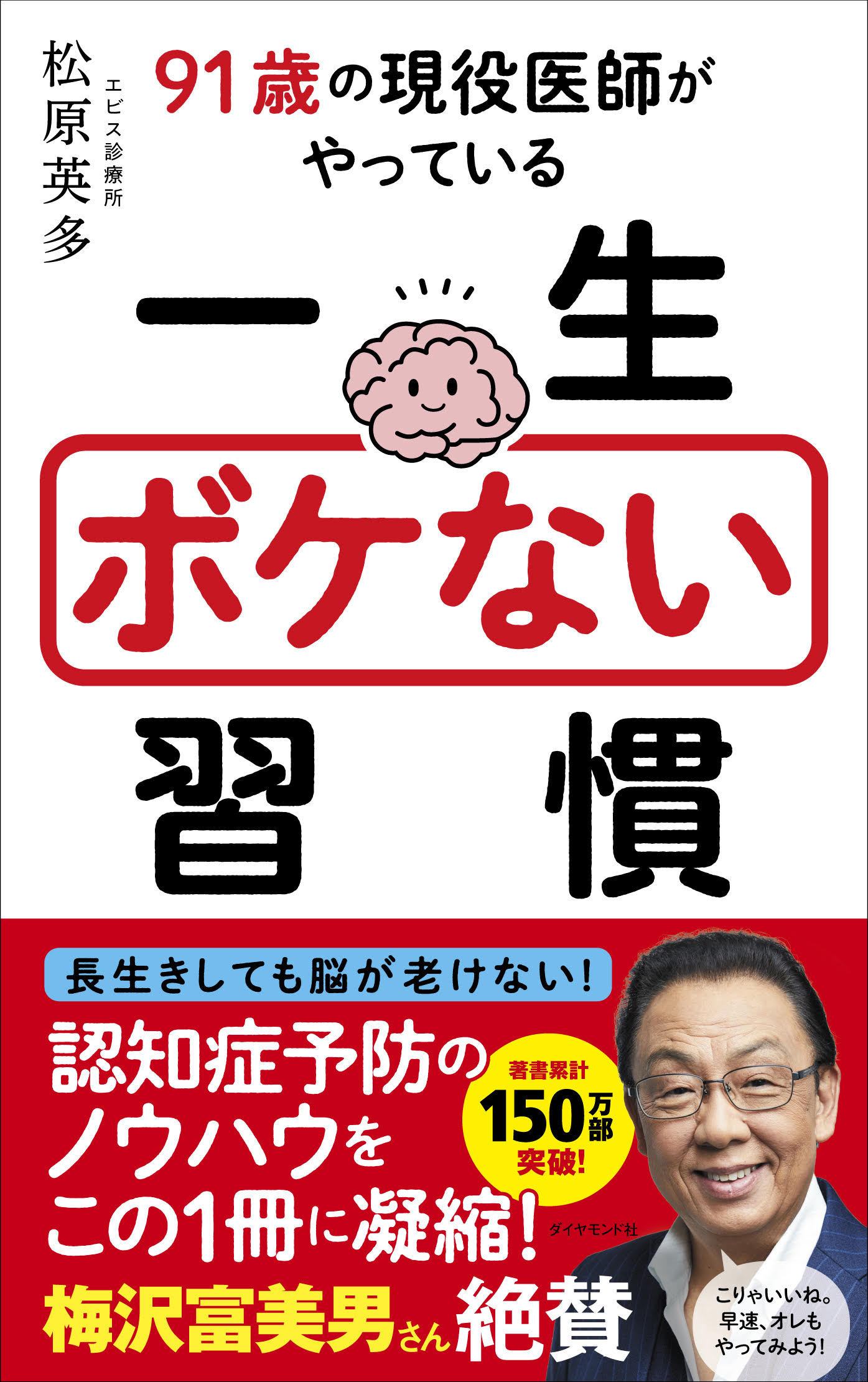

そこで参考にしたいのが、認知症患者と向き合ってきた医師・松原英多氏の著書『91歳の現役医師がやっている 一生ボケない習慣』(ダイヤモンド社)だ。

本書は、若い人はもちろん高齢者でも、「これならできそう」「続けられそう」と思えて、何歳からでも脳が若返る秘訣を明かした1冊。本稿では、本書より一部を抜粋・編集し、脳の衰えを感じている人が陥りがちな勘違いと長生きしても脳が老けない方法を解き明かす。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

感染症対策の食事は脳機能にはマイナス

【前回】からの続き 新型コロナ感染拡大の局面では、飲食にともなう感染リスクが指摘されたため、1人で食べる「弧食(こしょく)」や黙って食べる「黙食(もくしょく)」が推奨されました。弧食も黙食も、新型コロナ対策には有効かもしれませんが、コミュニケーションが少なくなってしまい、ずっと続けると認知症の予備群を増やすのではないかと心配でした。

食事中は、親しい人と「この野菜は新鮮で美味しいね」とか「肉の焼き加減が絶妙、さすがプロだね」といった会話をしながら食べるほうが、やはり美味しく感じます。それだけ、脳が活発に働いている証拠でもあります。

コロナ下では、感染リスクを下げるために外食の機会が減ったかわりに、料理のテイクアウトや宅配を頼む人が増えました。もっとも、認知症を予防する観点からすると、料理のテイクアウトや宅配よりも、自炊の機会を増やしたほうが効果的です。

料理は高度な“知的作業”

何をどうつくるかを決め、必要な食材を買いそろえ、ときには料理本や料理動画なども参照しながら手順通りにつくって、美味しく仕上げる。料理ができるのは、動物界広しといえどもヒトだけであり、料理は高度な知的作業ともいえます。

料理をするたびに頭を使い、脳が刺激されて血流量が増えるので、認知症予防にもうってつけです。認知症になると、調理の手順を忘れたり、調味ができなくなったりする「実行機能障害」が起こります。裏を返すと、それは調理が高度な認知機能をともなう証拠ともなります。

子どもが久しぶりに実家に帰省したところ、料理の手際や味つけがいつもと違うことに気づき、そこから母親の認知症が明らかになったという話も珍しくありません。

料理にまつわる運動量はヨガに匹敵

自炊は必然的に、スーパーなどでの食材の買い出しから調理、テーブルセッティング、後片づけなどを含んでいます。その一連の作業は、ストレッチやヨガに匹敵する運動量なのです。足腰も活躍しますから、ミルキング・アクションで脳の血流も促進されるでしょう。

つくった料理を「これは美味しいね」とか「つくってくれてありがとう」と褒めてもらったり、感謝してもらったりしたら、つくり手の脳はさらに活性化されるでしょう。

休日など時間があるときには、自炊の機会を極力増やしましょう。調理を楽しみ、配偶者やパートナー、あるいは親しい友人たちと語らいながら、料理を美味しく味わえたら最高ですね。

※本稿は、『91歳の現役医師がやっている 一生ボケない習慣』より一部を抜粋・編集したものです。(文・監修/松原英多)