「あれ? いま何しようとしてたんだっけ?」「ほら、あの人、名前なんていうんだっけ?」「昨日の晩ごはん、何食べんたんだっけ?」……若い頃は気にならなかったのに、いつの頃からか、もの忘れが激しくなってきた。「ちょっと忘れた」というレベルではなく、40代以降ともなれば「しょっちゅう忘れてしまう」「名前が出てこない」のが、もう当たり前。それもこれも「年をとったせいだ」と思うかもしれない。けれど、ちょっと待った! それは、まったくの勘違いかもしれない……。

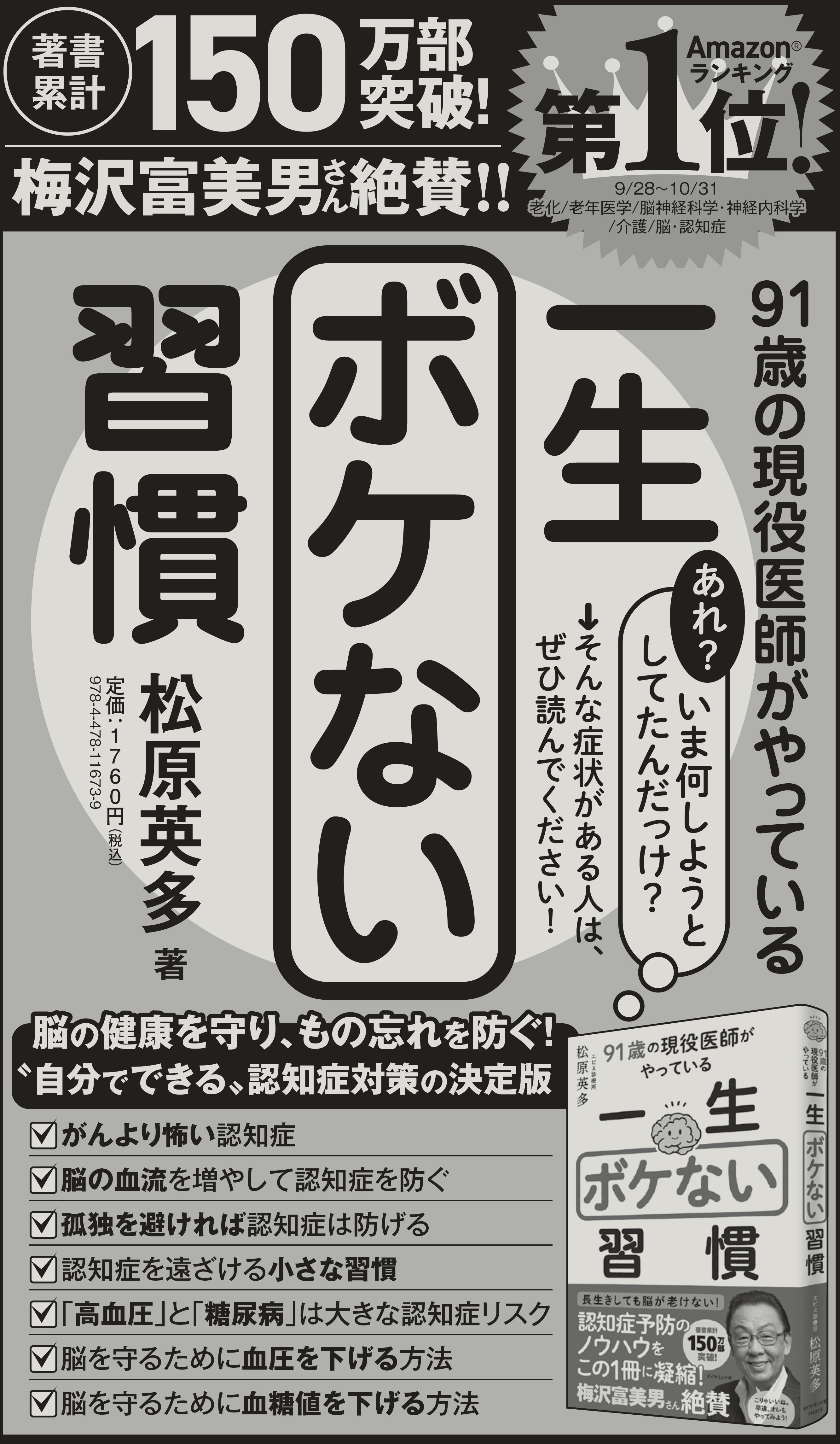

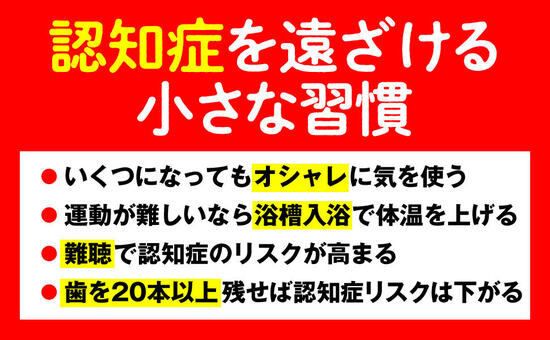

そこで参考にしたいのが、認知症患者と向き合ってきた医師・松原英多氏の著書『91歳の現役医師がやっている 一生ボケない習慣』(ダイヤモンド社)だ。

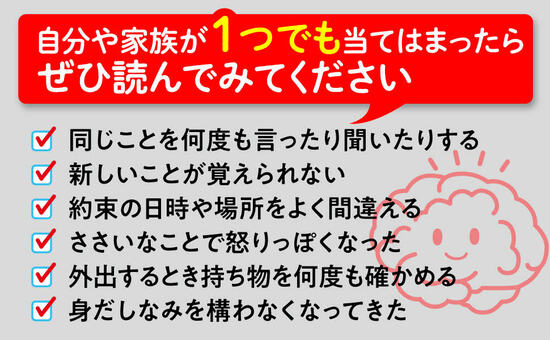

本書は、若い人はもちろん高齢者でも、「これならできそう」「続けられそう」と思えて、何歳からでも脳が若返る秘訣を明かした1冊。本稿では、本書より一部を抜粋・編集し、脳の衰えを感じている人が陥りがちな勘違いと長生きしても脳が老けない方法を解き明かす。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

感染症対策は“認知症対策”にはマイナス

【前回】からの続き 新型コロナウイルスが蔓延した際、新たに認知症になったり、認知症の患者さんの病状が進行したりするなど、困った事態が起こりました。認知症を引き起こす最大の要因は、あくまで老化です。新型コロナ自体が、認知症を起こしたわけではありません。

新型コロナ蔓延防止のために、外出を控えてステイホームが求められるようになったり、「3密」を避けてソーシャルディスタンスを保つといった対策が推奨されたりするようになりました。高齢者は新型コロナに感染すると重症化するリスクが高いため、こうした対策を忠実に実行した人が少なくありません。

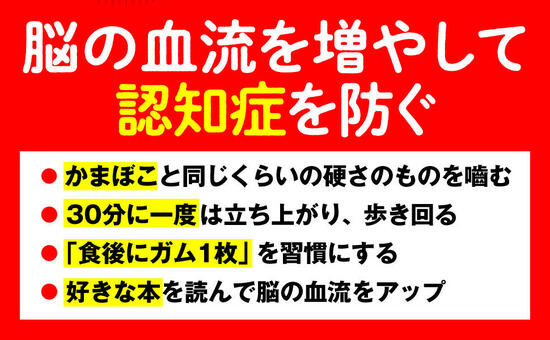

しかしそれらは、新型コロナの感染と蔓延を防ぐうえでは有効ですが、認知症の対策としては大きなマイナスです。ステイホームをしていると身体を動かす機会が少なくなり、脳の血流を促進するチャンスが減ってしまいます。

コロナ禍で認知症が進行

3密を避けると交流が減り、孤独な状況に置かれる人も増えてきます。認知症の患者さんが入所している施設では、面会の制限や、介護サービスの制限などが強いられるようになり、それによる患者さんの身体機能や認知機能の低下が全国から報告されるようになりました。

感染を避けるために家族とも会えなくなり、その間に認知症が進行して家族の顔がわからなくなった人も少なくないようです。今後も、新型コロナのような新たな感染症が登場する可能性は高いでしょう。これからの社会では、新たな感染症対策と認知症対策を上手に両立させることが求められます。

感染症に十分注意を払いながら、自宅周辺を散歩して運動量を確保したり、インターネットを活用しながら離れた家族などとのコミュニケーションを維持して孤独を避けたりと、地道な試みを続けていれば、その両立は可能だと私は思っています。

※本稿は、『91歳の現役医師がやっている 一生ボケない習慣』より一部を抜粋・編集したものです。(文・監修/松原英多)