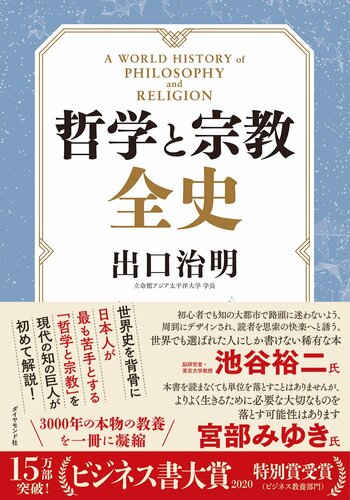

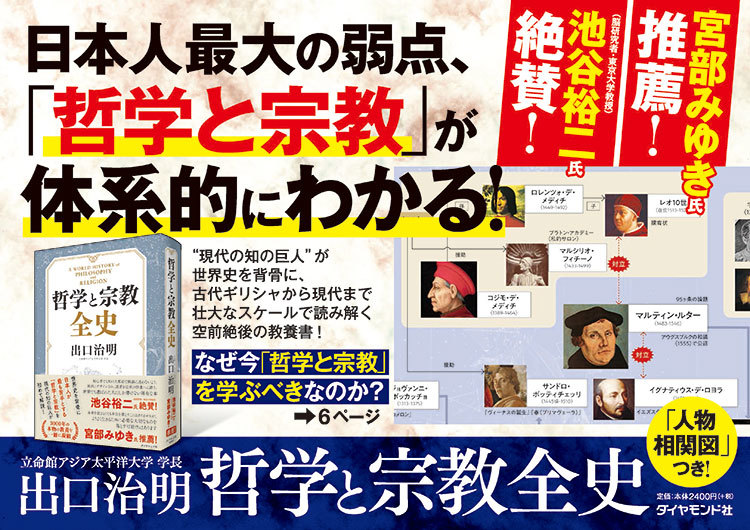

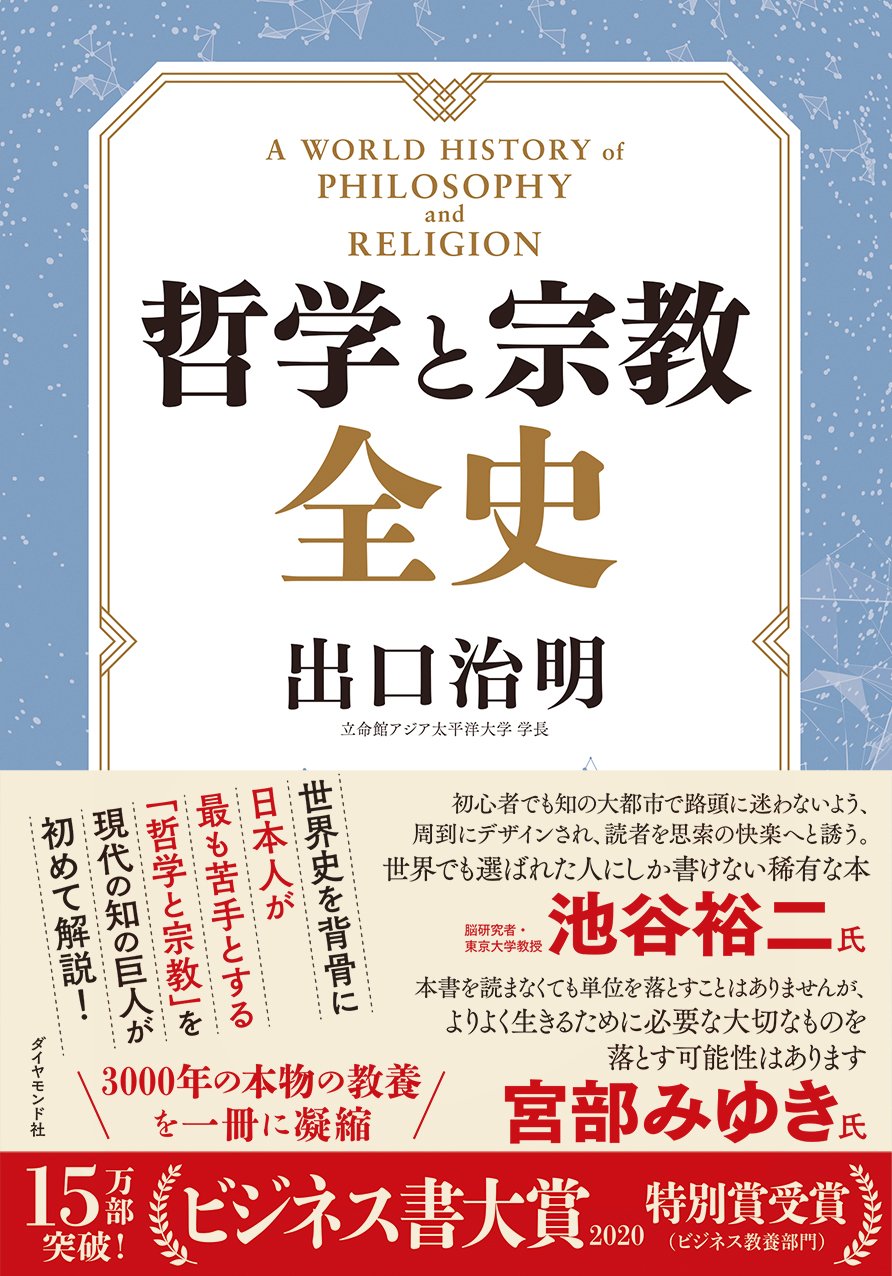

世界1200都市を訪れ、1万冊超を読破した“現代の知の巨人”、稀代の読書家として知られる出口治明APU(立命館アジア太平洋大学)学長。世界史を背骨に日本人が最も苦手とする「哲学と宗教」の全史を初めて体系的に解説した『哲学と宗教全史』が「ビジネス書大賞2020」特別賞(ビジネス教養部門)を受賞。発売3年たってもベスト&ロングセラーとなっている。

◎宮部みゆき氏(直木賞作家)「本書を読まなくても単位を落とすことはありませんが、よりよく生きるために必要な大切なものを落とす可能性はあります」

◎池谷裕二氏(東京大学教授・脳研究者)「初心者でも知の大都市で路頭に迷わないよう、周到にデザインされ、読者を思索の快楽へと誘う。世界でも選ばれた人にしか書けない稀有な本」

◎なかにし礼氏(作詞家・直木賞作家)「読み終わったら、西洋と東洋の哲学と宗教の大河を怒濤とともに下ったような快い疲労感が残る。世界に初めて登場した名著である」

◎大手ベテラン書店員「百年残る王道の一冊」

◎東原敏昭氏(日立製作所会長)「最近、何か起きたときに必ずひもとく一冊」(日経新聞リーダー本棚)と評した究極の一冊

だがこの本、A5判ハードカバー、468ページ、2400円+税という近年稀に見るスケールの本で、巷では「鈍器本」といわれている。“現代の知の巨人”に、本書を抜粋しながら、哲学と宗教のツボについて語ってもらおう。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

経験論と大陸合理論が盛んだった時代に

古代の人間社会の分析から考え始めた2人

出口治明(でぐち・はるあき)

出口治明(でぐち・はるあき)立命館アジア太平洋大学(APU)学長

1948年、三重県美杉村生まれ。京都大学法学部を卒業後、1972年、日本生命保険相互会社入社。企画部や財務企画部にて経営企画を担当する。ロンドン現地法人社長、国際業務部長などを経て2006年に退職。同年、ネットライフ企画株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。2008年4月、生命保険業免許取得に伴いライフネット生命保険株式会社に社名を変更。2012年、上場。社長、会長を10年務めた後、2018年より現職。訪れた世界の都市は1200以上、読んだ本は1万冊超。歴史への造詣が深いことから、京都大学の「国際人のグローバル・リテラシー」特別講義では世界史の講義を受け持った。

おもな著書に『哲学と宗教全史』(ダイヤモンド社)、『生命保険入門 新版』(岩波書店)、『仕事に効く教養としての「世界史」I・II』(祥伝社)、『全世界史(上)(下)』『「働き方」の教科書』(以上、新潮社)、『人生を面白くする 本物の教養』(幻冬舎新書)、『人類5000年史I・II』(ちくま新書)、『0から学ぶ「日本史」講義 古代篇、中世篇』(文藝春秋)など多数。

17世紀のフランシス・ベーコン(1561-1626)やルネ・デカルト(1596-1650)とほぼ同時代のイングランド人、トマス・ホッブズ(1588-1679)。

18世紀のデイヴィッド・ヒューム(1711-1776)とほとんど同年齢であったフランスのジャン=ジャック・ルソー(1712-1778)。

この2人の思想家は、経験論や大陸合理論とは少し異なった方向で大きな学問的成果を、後世に残しました。

2人は太古の昔、まだイエスが生まれる前の人間が、どのように生きていたのかについて考察しました。

ホモ・サピエンス・サピエンスが登場するのは約20万年前、東アフリカの大地溝帯ですが、ホッブズやルソーの時代には、そのような知識はまだありませんでした。

「万人の万人に対する戦い」

とホッブズは考えた

ホッブズは次のように考えました。

人間が自然状態のままで生きていた頃は、彼らはいつも闘争状態にあったのであると。

たとえば獲物のカモシカを取り合うことから始まり、素敵な恋人を巡る争いまで、いつも殴り合いをやっていたのだとホッブズは説明します。

そしてその状態を the war of all against all.「万人の万人に対する戦い」と表現しました。

つまり、自然状態の中では自然法は不完全であったと考えたのです。

そして人間の能力は、個人的にはあまり大差はないので、闘争は果てしなく続いて終わることがないのだ、とホッブズは考えました。

そして平和に仲よく人間が生きるために、次のような仕組みを考えました。

人間は自分たちが生まれながらに持っている自然権を「コモンウェルス common wealth」に譲渡すべきであると。

つまり、社会契約説です。

このコモンウェルスという言葉は、連邦とか国家という意味を持っています。

すなわち人間の上位に、彼らの個々の主張を力ずくで押さえつけてしまう、より大きな権力がなければ殴り合いは続き、平和はこないとホッブズは考えたのです。

そして彼は、このコモンウェルス的な存在を「リヴァイアサン」と名づけ、その主著『リヴァイアサン』(水田洋訳、岩波文庫、全4冊)で提示しました。

リヴァイアサンは聖書に登場する海の怪物から取った名前です。

ホッブズは、神を持ち出さずに、社会秩序がいかに可能かという命題を設定したのです。

王権神授説を理論づける役割を果たした理由

ところが、彼の考え方は、結果的には王権神授説を理論づける役割を果たしてしまったのです。

これには次のような経緯がありました。

王の支配権は神から授けられたもので絶対であり、市民による反抗は許されないと考える政治理論が王権神授説です。

イングランドとスコットランドの同君連合体制のステュアート朝を開いたジェームズ1世(在位1603-1625)は、この理論の信奉者でした。

そして彼を継いだチャールズ1世(在位1625-1649)は暴政により、三王国戦争(ピューリタン革命)を引き起こしてしまい、イングランドは内戦状態に突入します。

その結果、チャールズ1世は処刑され、クロムウェルを中心にイングランド共和国が建国されました(1649)。

しかし王政復古がなされ、チャールズ2世(在位1660-1685)が王位に就きます。

ホッブズの『リヴァイアサン』は、この激動の時代の真っただ中で発刊されました(1651)。

『リヴァイアサン』の論調が、ステュアート朝が主張する王権神授説の絶対王政に、理論的根拠を与えたとして批判されたのでした。

ホッブズは三王国戦争が始まる前に、絶対王政の支持者とみなされフランスに亡命していましたが、その亡命中に、やはり亡命していたチャールズ2世の家庭教師をやっていたという記録が残されています。

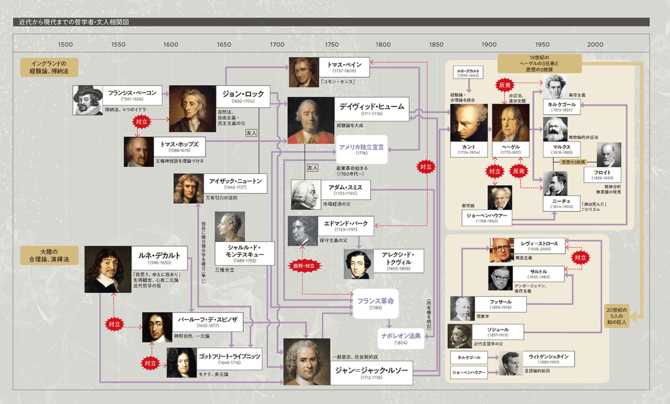

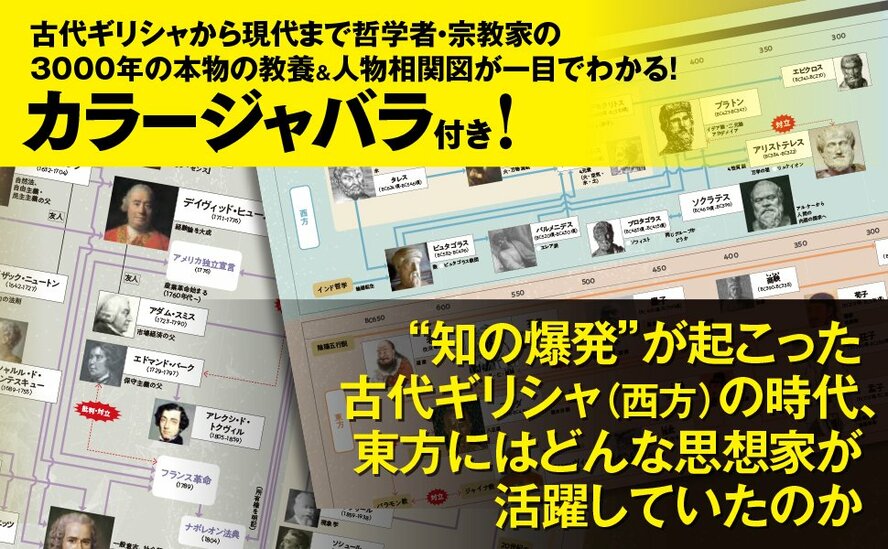

『哲学と宗教全史』では、哲学者、宗教家が熱く生きた3000年を、出没年付きカラー人物相関図・系図で紹介しました。

僕は系図が大好きなので、「対立」「友人」などの人間関係マップも盛り込んだ全3000年史を、1冊に凝縮してみました。

(本原稿は、出口治明著『哲学と宗教全史』からの抜粋です)