ニュースで見聞きした国、W杯やオリンピックの出場国、ガイドブックで目にとまった国――名前だけは知っていても「どんな国なのか?」とイメージすることは意外と難しい。『読むだけで世界地図が頭に入る本』(井田仁康・編著)は、世界地図を約30の地域に分け、地図を眺めながら世界212の国と地域を俯瞰する。各地域の特徴や国どうしの関係をコンパクトに学べて、大人なら知っておきたい世界の重要問題をスッキリ理解することができる画期的な1冊だ。この連載では、本書から一部を抜粋しながら、毎日1ヵ国ずつ世界の国を紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

バヌアツってどんな国?

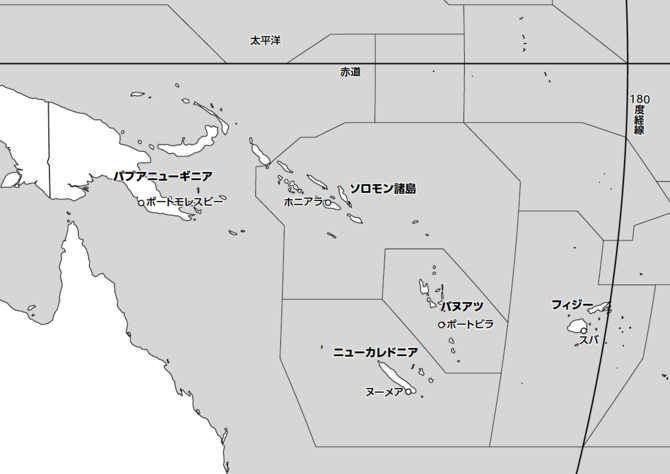

バヌアツは、南太平洋に浮かぶ島国で、オセアニアのメラネシアに分類されます。コーラル海に面するエスピリトゥサント島、マレクラ島など約80の島々(ニューへブリディーズ諸島)で構成される国です。

熱帯気候に属し、南部の降水量(年2200mm前後)に比べ、北部の降水量(年4000mmを超える場所もある)が多いです。

イギリスとフランスの共同統治の影響が残る

1906年にイギリスとフランスの共同統治地となりました。しかし、両国の統治の仕方が異なり、英語系とフランス語系の島民が対立し、1960年代以降、各島で分離独立運動が起こりました。

1980年にフランス語系住民の多いエスピリトゥサント島が独立を宣言しましたが、ニューヘブリディーズ諸島が英連邦のバヌアツ共和国として独立し、エスピリトゥサント島の分離独立は鎮圧されました。

住民はメラネシア系が9割以上を占めますが、英語系住民とフランス語系住民との確執があり、英語系政党とフランス語系政党での政権交代が繰り返されてきました。

ビスラマ語(ピジン英語)のほか、英語もフランス語も公用語です。

コプラ(ココヤシの果実の胚乳を乾燥させたもので菓子・マーガリン・石鹸などの原料に用いる)の生産と自給自足が経済の基盤で、都市と農村部の経済格差は大きいです。また、観光業にも力を入れ、2020年には後発開発途上国(LDC)を脱し、経済発展を積極的に進めています。

非同盟主義及び反核政策を推進し、軍隊をもちません。外交関係の多角化、南太平洋諸国との連帯強化を図っています。

メラネシア

メラネシア

バヌアツ共和国

面積:1.2万km2 首都:ポートビラ

人口:30.3万 通貨:バツ

言語:ビスラマ語(公用語)、英語(公用語)、フランス語(公用語)

宗教:プロテスタント70%

(注)『2022 データブックオブ・ザ・ワールド』(二宮書店)、CIA The World Factbook(2022年2月時点)を参照

(本稿は、『読むだけで世界地図が頭に入る本』から抜粋・編集したものです。)