論理的思考には「書く」という行為が不可欠

人間は必ず「言葉」か「イメージ」を用いて思考しますが、抽象的つまり俯瞰的な思考をする場合は、「言葉」に頼らざるを得ません。しかし残念ながら、本来の意味や定義を理解して思考に使える日本のビジネスパーソンは非常に少ないです。だから、思考する力も弱い。OECD加盟国の中で、日本のホワイトカラーの生産性が低迷している理由の一つだと思います。

言葉の定義や正確な意味を知らずに論理的に思考することは、「論理=LOGOS=言葉」なのですから、原理上不可能です。ですから、クリティカル・シンキングの力を高めたいのであれば、こまめに辞書を引くなど、言葉の正しい意味を確認する日々の努力が必要となるはずです。前述したように、クリティカル・シンキングとは、既成のやり方に対して、「なぜ?」という論理的思考を施して、前提を明らかにすることだからです。

そしてその前にそもそも、思考には、「書く」という行為が不可欠です。人間のハードディスクは脆弱で、頭の中だけで考えようとするのは無理があるからです。

たとえば、「136×358=?」と突然聞かれても、暗算ですぐ答えられる人はまずいませんよね。でも逆に、筆算を使えばほとんどの人が答えられます。それは、脳のハードディスクの容量不足を「書く」ことが補ってくれるからです。

実際、ファーストクラスに乗るような優秀な人たちは、ことごとくメモ魔だと言われていますし、エジソンが3500冊ものノートを書きつぶしたというのは有名な話です。

私たち人間は、書くことを抜きにして思考を深めることはできません。

発想の広い人を見抜くクイズ

ビジネスの現場である手段を取る際に、「なぜそうするのか?」という問いを徹底していくと、仕事の究極的な目標と、その手段をとれば目標が達成される場合の前提が明らかになります。前提がそのままであれば、手段もそのままでいいですが、前提が変わっているのであれば、手段を変えざるを得ません。そして、そのためにはなるべくいい手段が必要です。となるとできるだけ、その手段のアイデアを幅広く考える必要が出てきます。

アイデアの量は、以下のように規定されます。

発想できるアイデアの広さ=自分の頭の中に潜在するアイデアの広さ(①)×発想率(②)

①は、自分の頭のなかに持っているけれど、言語化もしくはイメージ化されていないアイデアのこと。そして、②の発想率というのは、この潜在アイデアから「どれだけの割合を顕在化できるか」です。

だから、潜在アイデアが増えるようなインプットを日ごろから行ないつつ、顕在化の割合(発想率)を上げていけばいい。そして、その発想率を上げるコツは「言葉」にあります。試しに、次のクイズにトライしてください。

Q. あるパン屋の売上ランキング(数量ベース)が以下だとします。さて、1位は何だと思いますか? 候補をできるだけたくさん出してください。

1位:?

2位:メロンパン

3位:チョコレートパン

4位:クリームパン

発想の幅の狭い人はどうしても「○○パン」という狭い範囲の中で正解を探してしまいます。でも、パン屋の売上1位の商品は、パン以外にも考えられますよね。「パン」という言葉に引っ張られない人は、コーヒーや牛乳などがパッと思いつきます。

コーヒーや牛乳と聞いて、「確かに」と思った人が多いのではないでしょうか。ということは、潜在的には頭の中にアイデアとしてあったということです。でも、顕在化できなかった。それが、頭のいい人とそうでない人の決定的な差です。つまり、このクイズの肝は、「パン以外の商品」を思いつけるかどうかにあったのです。

ではどうすればいいか。それは、自分の思考の幅を狭めている「言葉」に敏感になることです。このクイズでいうと、「『パン』についてしか考えられていない」ことを自覚することです。これに気づければ、パン以外の食べ物にも意識を向けられます。

さらに、まだこの段階では、「食べ物」という範囲内でしか思考できていません。本当に発想の広い人は、「食べ物」という枠組みすら飛び越えて、有料レジ袋やトートバッグなども候補として思いつくでしょうね。

このように、自分の思考の限界を認識して、それを乗り越えられるようになると、アイデアの幅が飛躍的に広がります。

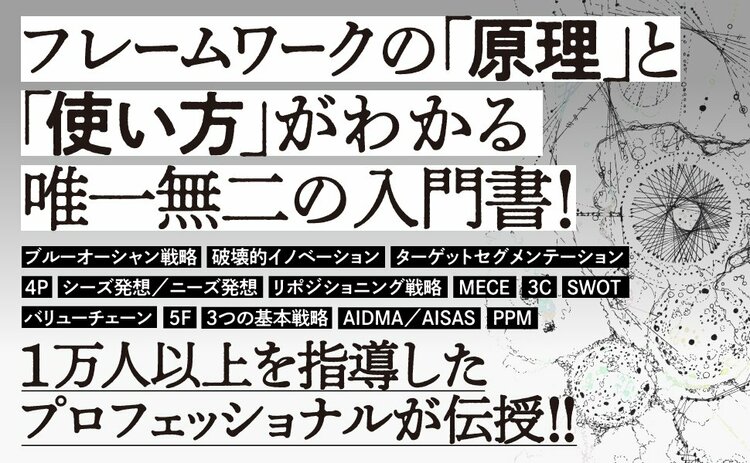

(本稿は、ダイヤモンド社「The Salon」主催『新マーケティング原論』刊行記念セミナーのダイジェスト記事です。「The Salon」の公式Twitterはこちら)