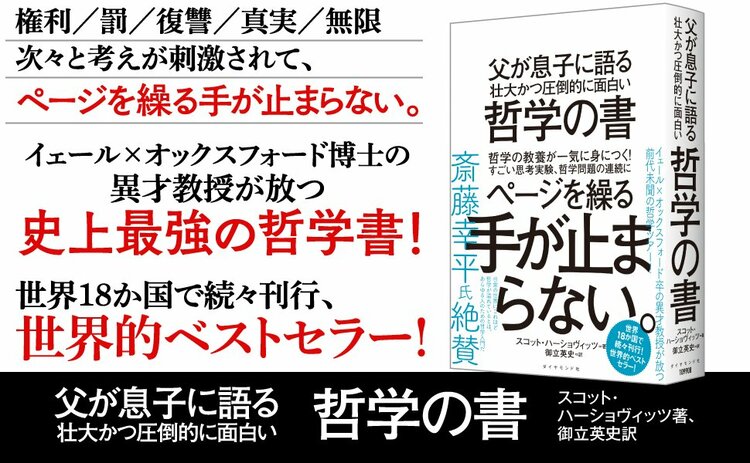

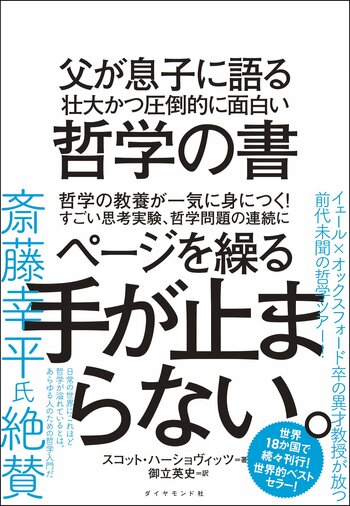

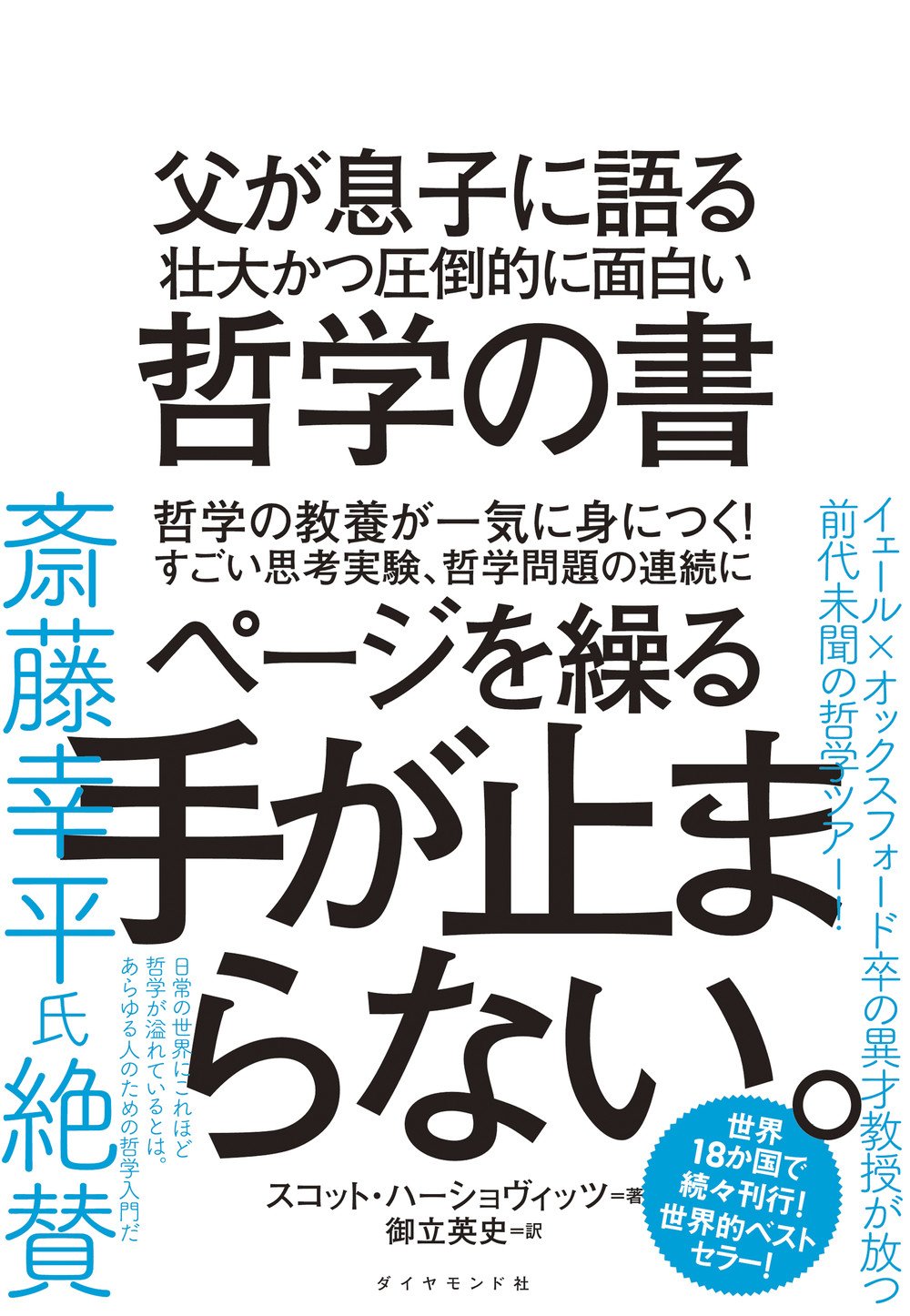

AI時代、最重要の教養の一つと言われる「哲学」。そんな哲学の教養が、一気に身につく本が上陸した。18か国で刊行予定の世界的ベストセラー『父が息子に語る壮大かつ圧倒的に面白い哲学の書』(スコット・ハーショヴィッツ著、御立英史訳)だ。イェール大学とオックスフォード大学で博士号を取得した哲学教授の著者が、小さな子どもたちと対話しながら「自分とは何か?」から「宇宙の終わり」まで、難題ばかりなのにするする読める言葉で一気に語るという前代未聞のアプローチで、東京大学准教授の斎藤幸平氏が「あらゆる人のための哲学入門」と評する。本稿では、同書より特別にその一節を公開したい。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

彼らは「確かなことはわからない」と言う

──なんでも否定できるワードを使う

懐疑論をもてあそぶ人びとには気をつけなくてはならない。あなたが思うより懐疑論者は多い。哲学では楽しいゲームだが、哲学の外では陰湿なゲームになる。

ヌ・アンジェル・ピニリョスは最近、気候変動問題に関連してその点を指摘した。彼も認識論の研究者で、人びとが科学に対して抱く疑念のあり方に関心を持っている。

大気に放出される炭素が気候変動の原因であることを示す証拠は大量にある。人間は世界をじわじわと破壊している。それなのに、私たちはそれを食い止めるために十分な手段を講じていない。なぜか?

理由はたくさんあるが、その多くは、炭素排出をもたらす経済活動から一部の人が利益を得ており、それを手離そうとしないという事実に起因する。もちろん、そんなことをストレートに言ったら大変なことになるので、彼らは工夫する。行動を起こすにはまだ情報が不足している、と言うのだ。

一部の政治家はこの作戦を採用している。2017年、ニューハンプシャー州知事のクリス・スヌヌは、炭素排出が気候変動の原因なのかと質問されたときにこう答えた。

私たちは事態の推移を注意深く見守らなくてはなりません。環境、社会、経済、そのほかすべての分野に気候変動が与える影響を研究し、理解しなければなりません。過去150年間、地球がほぼ一貫して温暖化した主要な原因は大気中への炭素排出なのでしょうか。そうかもしれませんが、わかりません。

理にかなった考えのように聞こえる。スヌヌがこの問題について研究したのは事実だ。炭素排出が原因である可能性を否定しているわけでもない。わからない、と言っているだけだ。

しかし、スヌヌが「確かなことは」という言葉を話に忍び込ませて、知識の基準を高く設定していることに注意しなくてはならない。炭素排出が「確かに」気候変動を引き起こしていると知っているか、と問われたら、そうとは言えないかもしれない。しかし、それを言うなら、私たちにはほかにも「確かに」知っているとは言えないことがたくさんある。

ここで問うべきことは、なぜそれを「確かに」知らなければならないのか、ということだ。いま行動しなければ壊滅的な打撃を受けるかもしれないのだ。そして、完全に確かではないにせよ、危険水準に近づいていることはかなり確かだ。

しようと思えば何でも否定できる

「確かなことはわからない」という言葉を挿入するのは意図的な戦略で、長年採用され続けている。石油大手のエクソンは1980年代までに、自社の科学者の研究によって、人間の活動に由来する気候変動が現実の脅威だと確信していたにもかかわらず、会社として「科学的結論の不確実性を強調する」という方針を決定していた。

この作戦を編み出したのはエクソンではなくタバコ会社だ。彼らは、自社の研究者が喫煙と癌の関連性を確認していたにもかかわらず、それを疑問視するよう世論を誘導した。タバコの製造販売を行っていたブラウン&ウィリアムソンの社内メモには、喫煙と癌の「因果関係に対する疑念を広める」という戦略が記されていた。

疑念を操作して世論を左右しようとする人びとに、どう対処すればいいのだろう?

難しい問題だ。私は哲学者という職業上、デカルトと同じように疑うことにコミットしている。自分が知っていることを問い直し、間違いの可能性を探すことは大切だと思う。科学者にもそのような傾向があって、不確かさを数値化さえするが、そのため、意図的に疑念を浸透させようとする輩に利用されやすい。

質問する人を疑え

──「ただ否定したいだけの人」か「本当に疑問がある人」か?

レックスと私は、最近この話をするようになった。

私は彼に、疑うこと、つまり質問することを教えている。しかし彼には、世の中にあふれている質問は誠実な質問ばかりではないことも知ってほしいと思う。

だから、質問する者を疑うよう教えている。

この人は本当に知りたいと思っているのだろうか?

エビデンスに関心があるだろうか?

自分が間違っていたとわかったら、それを認める人だと信頼できるか?

それとも、うやむやにしようとする人だろうか?

ピニリョスは、公的な文脈では、確率に基づいて話すべきだという戦略を提案している。確かに、科学的コンセンサスが間違っている可能性はある。つまり、人間が排出する炭素が気候変動の原因ではない可能性はある。しかし、科学者はその確率も計算することができ、その値はごく小さい。

科学が間違っているというわずかな可能性に、子どもたちの未来を賭けることは許されない。「ダウトモンガー」〔懐疑論で人心を操作する者〕の戦略にはまってはならない。

行動するために、「確実に」知ることは必ずしも必要ではない。私たちは完全に知っていなくても確率に基づいて考え、行動している。

(本稿は、スコット・ハーショヴィッツ著『父が息子に語る壮大かつ圧倒的に面白い哲学の書』からの抜粋です)