『週刊ダイヤモンド』6月11日号の第1特集は「世界を変えるiPS細胞」。一昨年、iPS細胞を患者に移植する初めての手術が成功、実用化に向けた第一歩となった。製薬会社をはじめとする企業の参入も相次ぎ、iPS・再生医療市場はがぜん盛り上がりを見せている。

「明るく見えるようになった。特に白がはっきり見えるようになった」

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

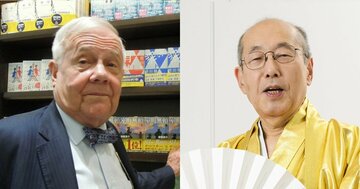

世界で初めてiPS細胞を使った目の手術から1年半。手術を受けた70代の女性患者は、執刀医を務めた先端医療センター病院(神戸市)の栗本康夫眼科統括部長に、こう話しているという。

どんな細胞にもなることができる夢の細胞──。iPS細胞の生みの親は京都大学の山中伸弥教授だ。2006年にマウスのiPS細胞の作成に成功したと発表。その約1年後、山中教授と米国の研究チームがほぼ同着で、ヒトのiPS細胞の作成に成功し、iPS細胞を医療へと応用するための研究は一気に加速していった。

そして、14年9月。iPS細胞の歴史に新たな一ページが書き加えられた。理化学研究所の高橋政代プロジェクトリーダーと栗本部長らが、患者のiPS細胞から作った目の一部の細胞のシートを、患者に移植したのだ。

この手術は視力を回復させる手術ではなく、症状の悪化を食い止めることが目的だった。冒頭の患者の感想が、iPS細胞による効果なのか、それとも、手術時に悪化した部分を取り除いた効果なのかは、まだよく分からない。

それよりも重要なことは、iPS細胞は現実にヒトの治療に使うことができると、この手術が示したことだ。

とりわけ、注目されていたiPS細胞を使った治療のリスクについて、「安全性のエンドポイント(評価項目)を達成できた」(栗本部長)ことの意義は大きい。

iPS細胞が誕生した10年前は「画期的な成果だが、本当に役に立つのだろうか」と考える研究者も少なくなかった。再生医療よりも、薬の研究開発や毒性評価の“道具”として活用することが、iPS細胞の現実的な使い道だという見立ても根強かった。

それが、今回の手術によって、「iPS細胞は役に立つという実感が広がってきた。研究は予想をはるかに上回るスピードで進んでいる」(戸口田淳也・京都大学iPS細胞研究所〈CiRA〉副所長)ことが証明されたといえる。