新しい「ハカる力(ちから)」がこの世を推し進める

この講座ではこれまで10数講にわたり「ハカる(測る・量る・計るなど)」ことの意義や力を、さまざまな事例とともに取り上げてきました。

ペットボトル(第38講)、航空機事故(第52、53、54、55講)、ペンギン(第85講)、割り箸(第125講)、『火星の人』(映画『オデッセイ』、第132講)、日本語(第171講)などなど。

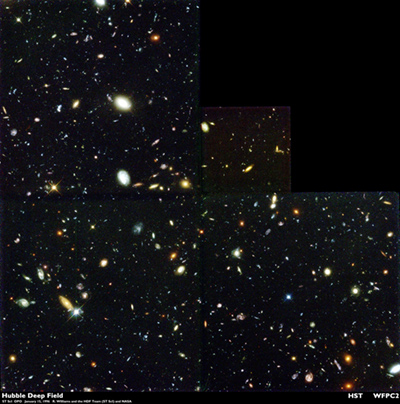

2000億円が投じられたハッブル宇宙望遠鏡は、地上では持ち得ない分解能(像がぼやけない)を持つ「宇宙をハカる」装置でした。当時の4つの最先端課題(*1)に答えを出すためにつくられたのです。しかしその「これまで存在し得なかったハカる力」は、そんな想定を超えた成果をいくつも出しました。そのひとつが「初期宇宙の観察」です。

〔出所:the Hubble Deep Field Team and NASA〕

〔出所:the Hubble Deep Field Team and NASA〕拡大画像表示

*1 「宇宙の大きさ」「クエーサーの謎」「最遠の天体」「太陽系外惑星の観察」